「家具のまち」として知られる大川市、近年は量販店の勢いに押され、人口も毎年約500人ずつ減少(3月末で3万1450人)するなど衰退傾向は否めない状況だ。

先月、嘉麻市の「国道322号嘉麻バイパス大隈トンネル」の工事現場で起工式が行われたというニュースが報じられた。

昨年11月の弊社記事で、福岡市中央区の高級タワーマンションを管理していた会社が、管理組合の理事長・副理事長による嫌がらせ、いわゆるカスハラに耐えかねて撤退したと報じた。

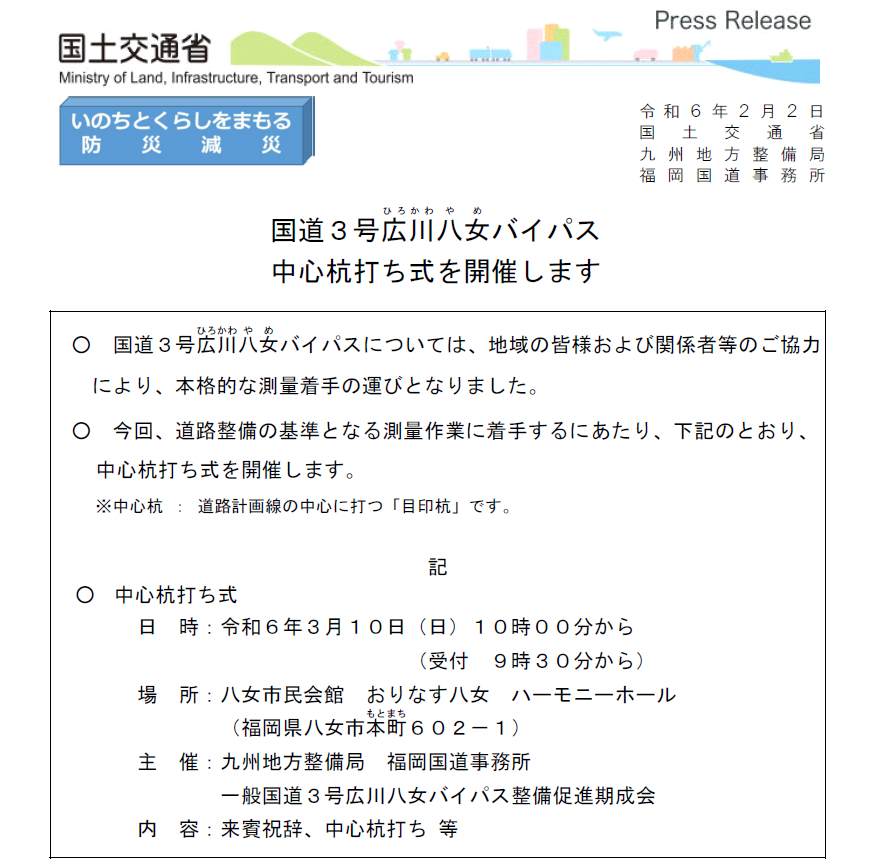

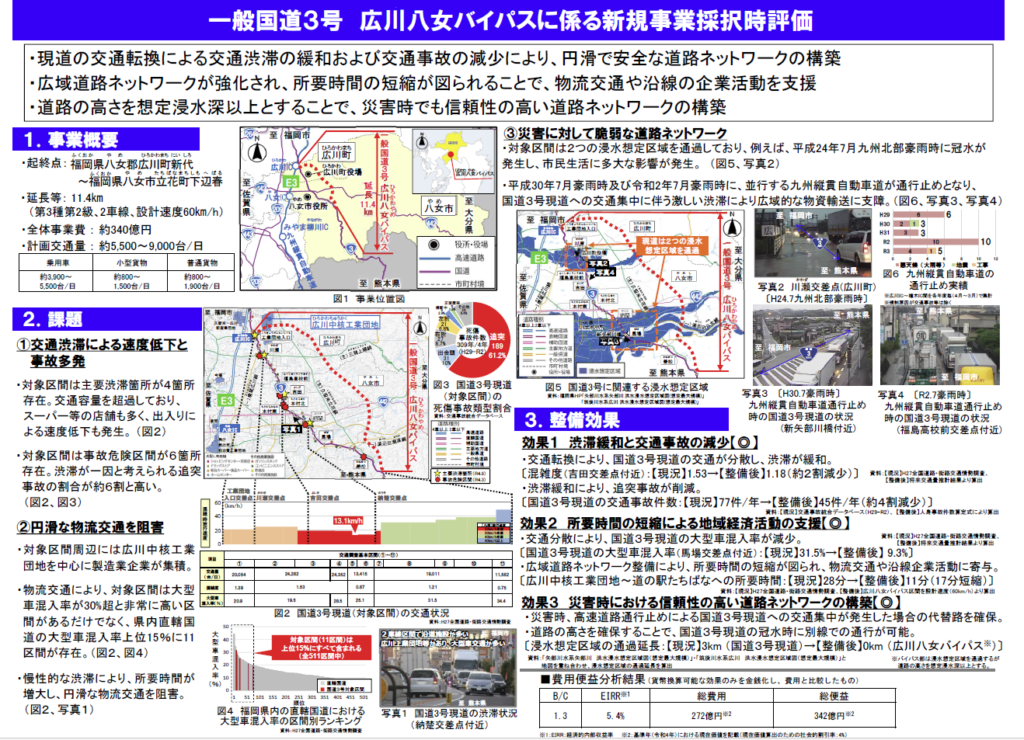

11日の弊社記事で、国道3号広川八女バイパスの杭打ち式開催について書いたが、その時のこぼれ話。

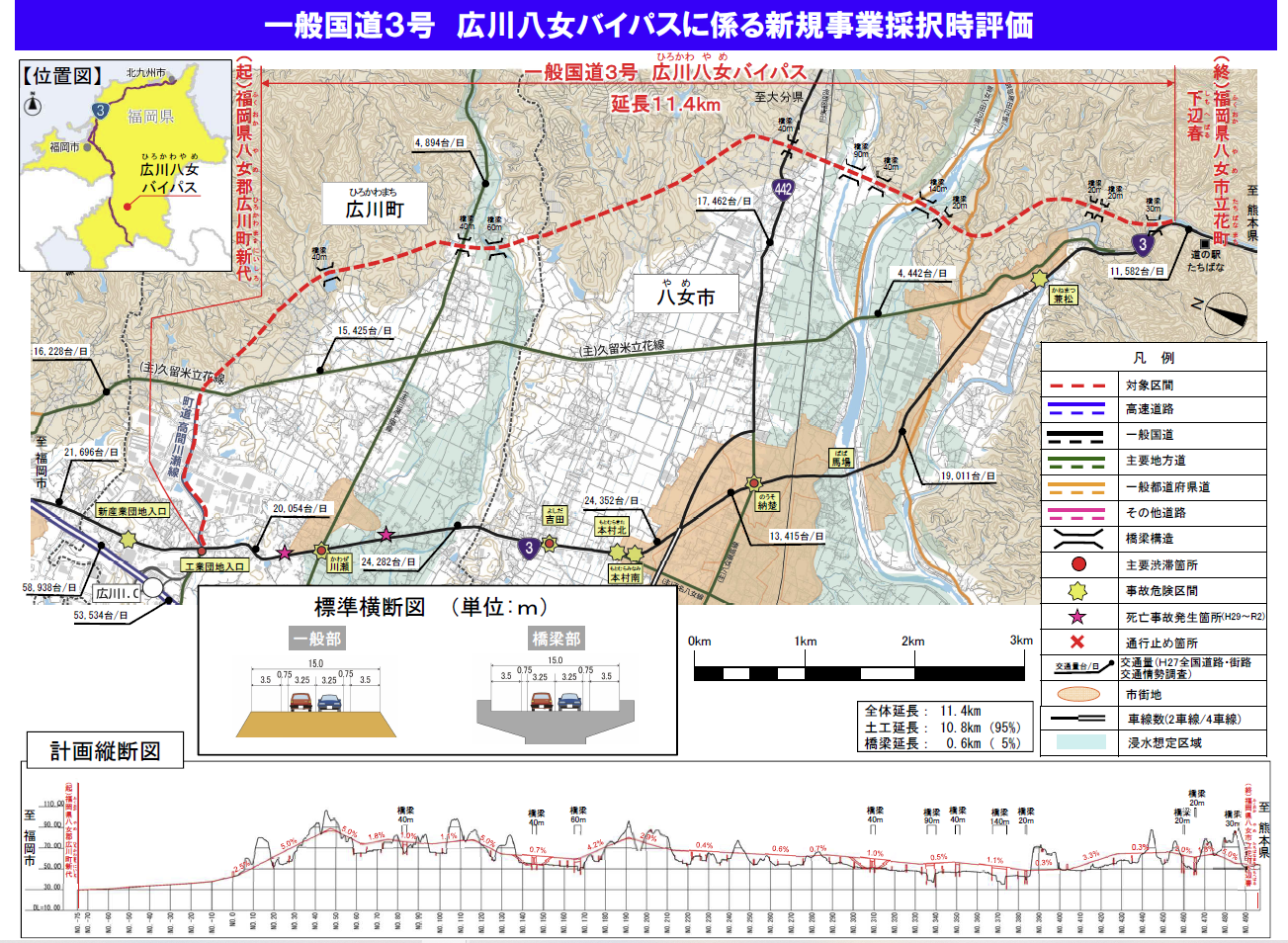

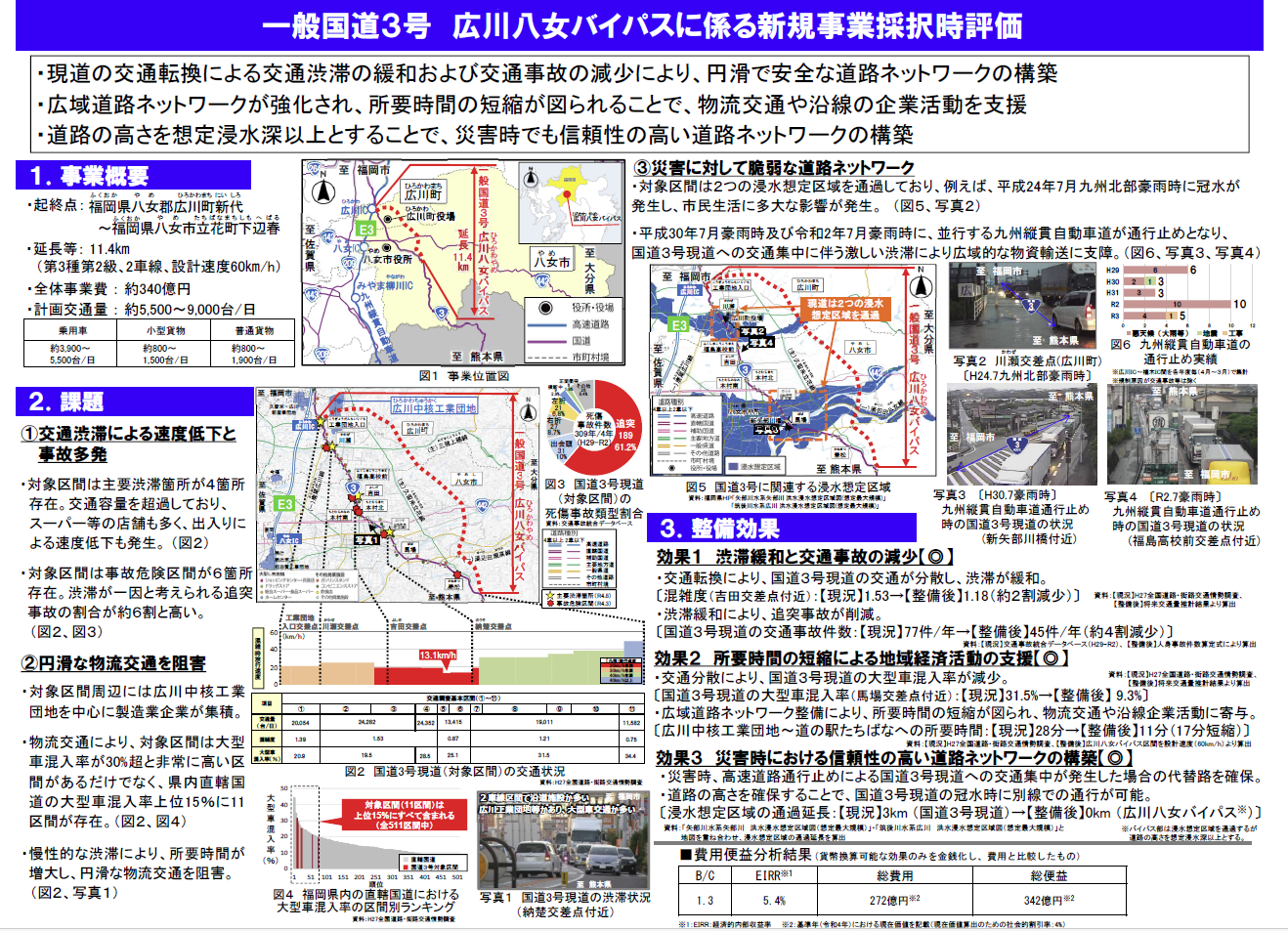

福岡県南部に新設予定の「国道3号広川八女バイパス」で、本格的な測量が始まるのを前に10日、中心杭打ち式が開催された。

2月3日、国道3号北九州~鳥栖間で唯一の2車線区間だった岡垣バイパスが4車線化され、開通した。

昨年末、地元紙が「福岡県とうきは市が半導体メーカーの誘致を念頭に、同市西部に約27haの工業団地の造成を計画、2029年度から分譲開始を目指す」と報じた。

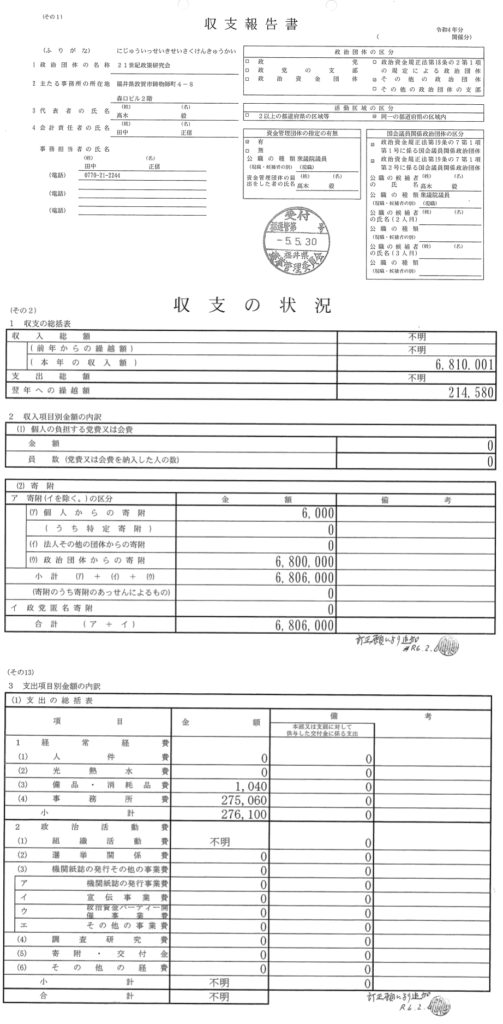

現在行われている政治資金収支報告書の修正は 目から鱗、今まで考えつかなかった裏技を教えてくれた。

2022(令和3)年9月、「太陽光の闇」というタイトルの連載記事を書いた。

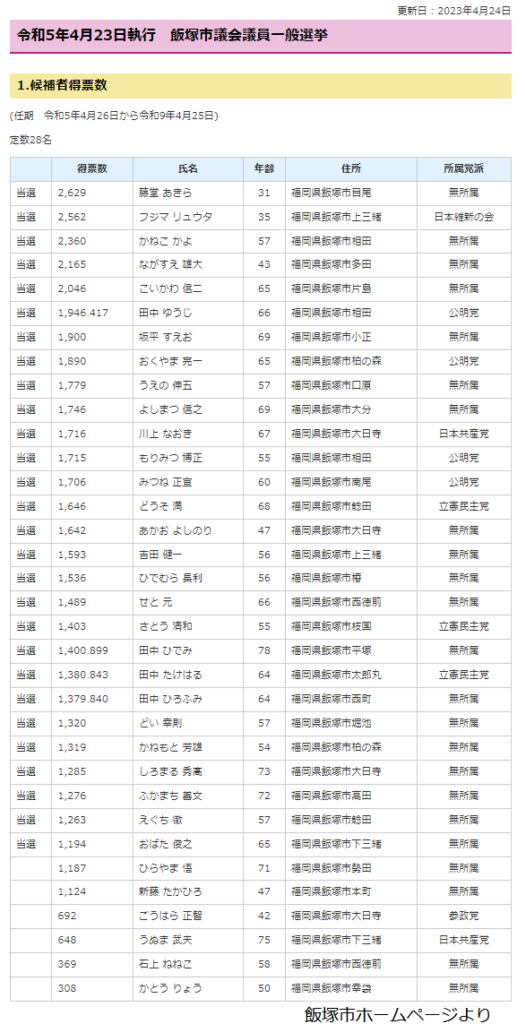

飯塚市議会で「議員定数のあり方に関する調査特別委員会」が開催されているが、市民3000人に現行の定数28の是非を問うアンケートを2月に実施することが決まったという。

日本郵便 ㈱ が 変だ。

飯塚市の中学校跡地の開発を、プロポーザル方式で 現職市議会議員個人が受注するという珍事があった。

今年もあと残すところあと3日となりました。

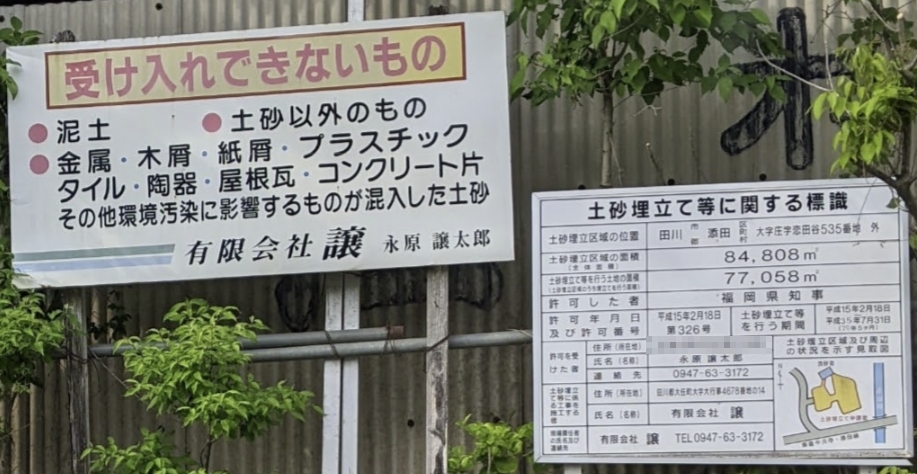

今年1月、福岡県民新聞では 大任町(永原譲二町長)のゴミ焼却場等建設で発生した土砂が 添田町の処分場(管理者 永原譲太郎氏)に、県に報告した以上の量を搬入している疑いがあると報じた。

最近、猿が出没することで知られる那珂川市であるが、市道で起きた怪我の損害賠償裁判が注目を集めている。

福岡市城南区に 様々な測量資料を集めたサーベイミュージアムがある。

既にレームダック化している岸田総理大臣であるが、12月6日のG7(主要7カ国)首脳とのテレビ会議で、ウクライナの復旧・復興支援ほか世界銀行融資への信用補完を合わせて45億ドル(約6600億円)規模の支援を行う とんでもない表明をした。

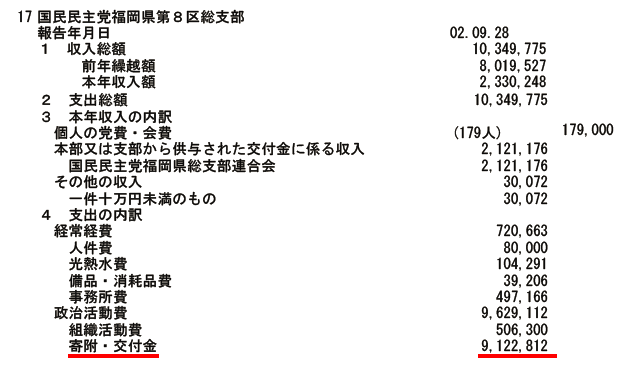

福岡県選挙管理委員会が29日、政治団体の収支報告書を公開した。 いったいどこに寄附したのか。

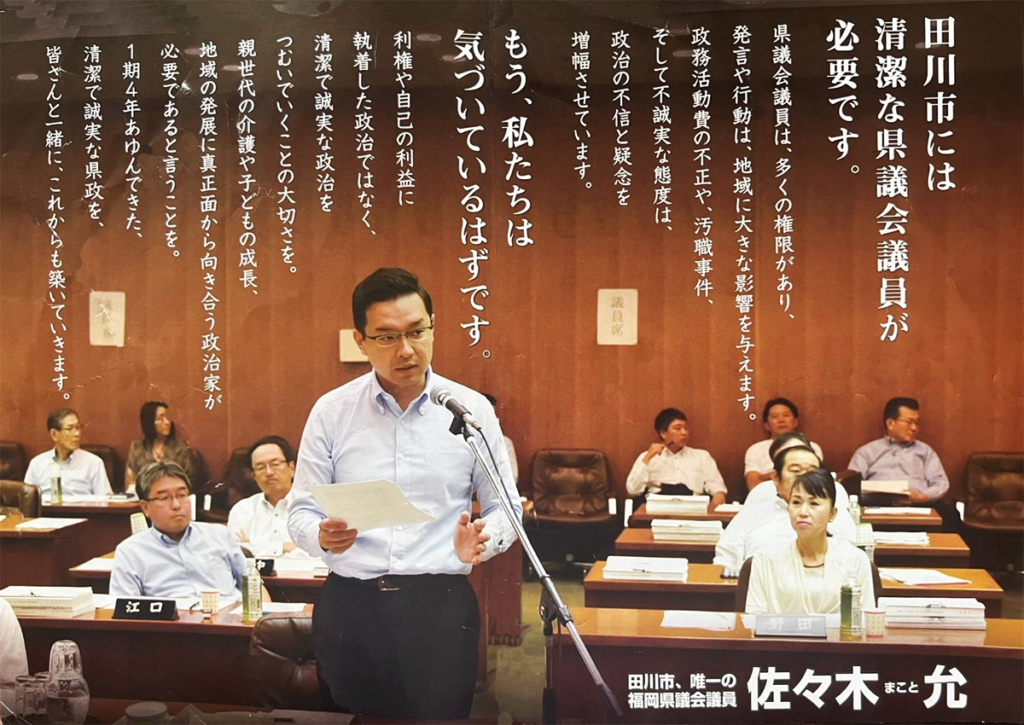

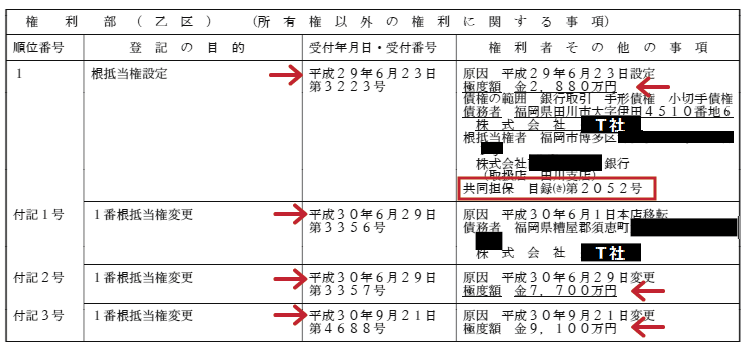

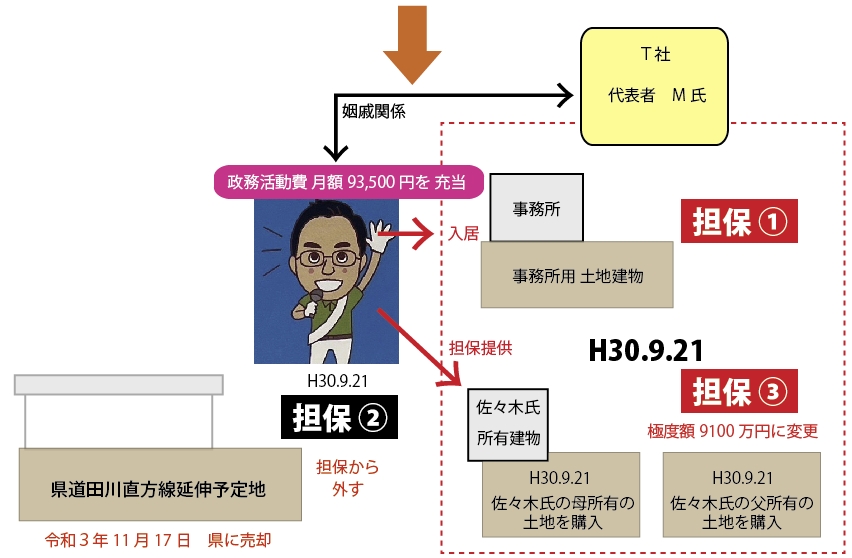

弊社記事「政務活動費を姻族へ、これってOK?(2023年10月12日)」では、福岡県議会の佐々木允副議長の姻族が設立した会社が土地建物を購入し、佐々木氏が県議事務所として入居、以降 家賃月額18万7000円を支払っているが、そのうち半額の 9万3500円を政務活動費から充てていると書いた。

田川市で最近、市議会の陸田孝則議長が話題になっているらしい。

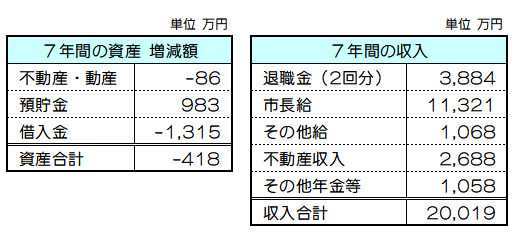

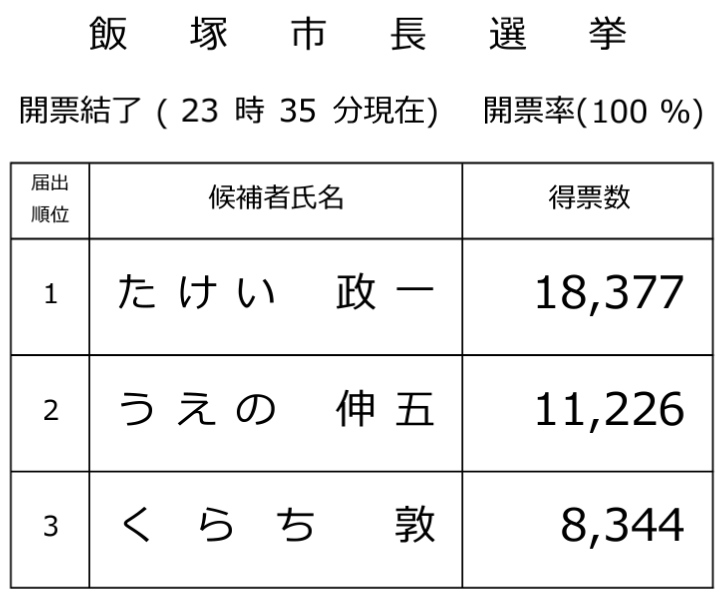

12日投開票された飯塚市長選挙は、前市教育長の武井政一氏(62)が三つ巴戦を制し初当選を果たした。

11月5日告示、12日投開票の飯塚市長選には、現在までに市教育長の武井政一氏(62)、市行政経営参与の倉智敦氏(64)、そして市議5期目の上野伸五氏(57)の3人がいずれも無所属で立候補する意向を表明している。

片峯誠市長の死去に伴う 飯塚市の市長選(11月5日告示、12日投開票)は、現在までに 元市部長の倉智敦氏(64)、前市教育長の武井政一氏(62)、元市議会議長の上野伸五氏(57)の3人が出馬を表明している。

頼母子講をご存じだろうか。

コロナ後は葬儀の形がすっかり変わり、親族のみで済ませる家族葬の割合が 半分以上となり、参列者が減少したため 遺族が受け取る香典の額も 平均 50万円を切っているという。

平成28年12月22日、大阪市内で行われた大阪都構想の説明会の中で、松井一郎市長(当時)が言い放った。

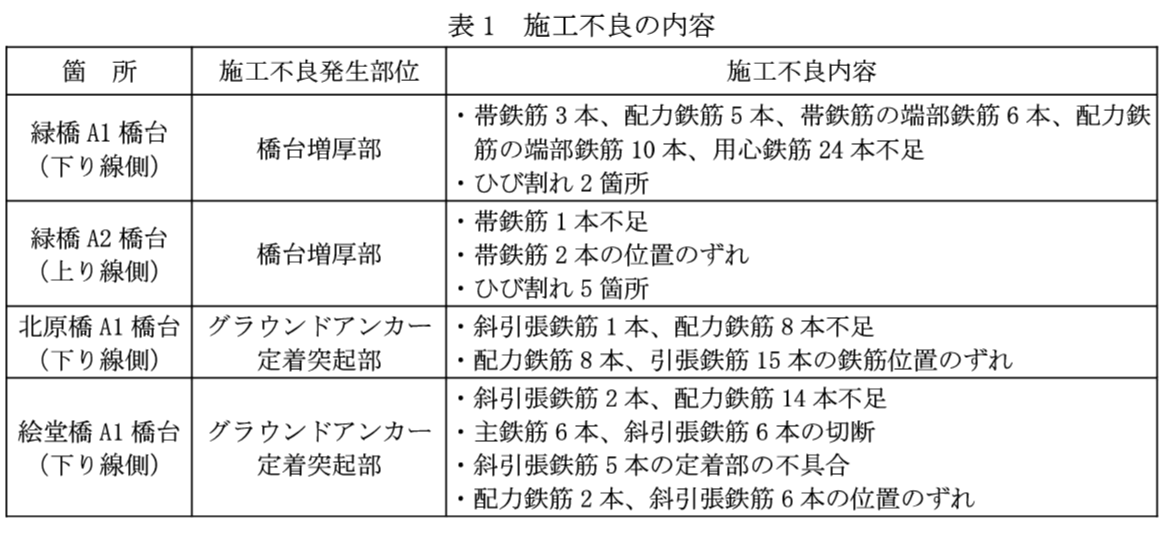

大島産業の社員で 施工不良を起こした工事の「管理技術者兼現場代理人」だったK氏が原告となり、NEXCO中日本の社長や現場の監督員を被告として、2021(令和3)年9月16日付で福岡地裁小倉支部に提訴した。

㈱大島産業(宗像市)のCEOが、雇用していたトラック運転手を丸刈りにして高圧洗浄機で水を噴射したり、川に入るよう命じて打ち上げ花火で狙ったりした写真をブログで公開、慰謝料等を求め運転手が提訴し最高裁まで争い、2019年9月、大島に約1500万円の支払いを命じる判決が確定した。

介護サービスに従事しておられる方は 日々の業務に真剣に取り組んでおられる。

田川郡添田町では10日、学校建設の「再入札」が行われ、1者のみの入札となり東洋建設㈱(東京都)が落札した。

今どき珍しく自己主張の強いチラシを見つけた。

国道3号広川八女バイパスは、今年度 5000万円の調査費が予算化され もう止められないところまで来ている。

我らがリーダー、岸田文雄総理は、民間有識者による政策提言組織「令和国民会議(令和臨調)」の発足1周年大会に出席し、カタールやアラブ首長国連邦の人口の9割が外国人という例を紹介し、人口減少を踏まえ「外国人と共生する社会を考えていかなければならない」と語った。

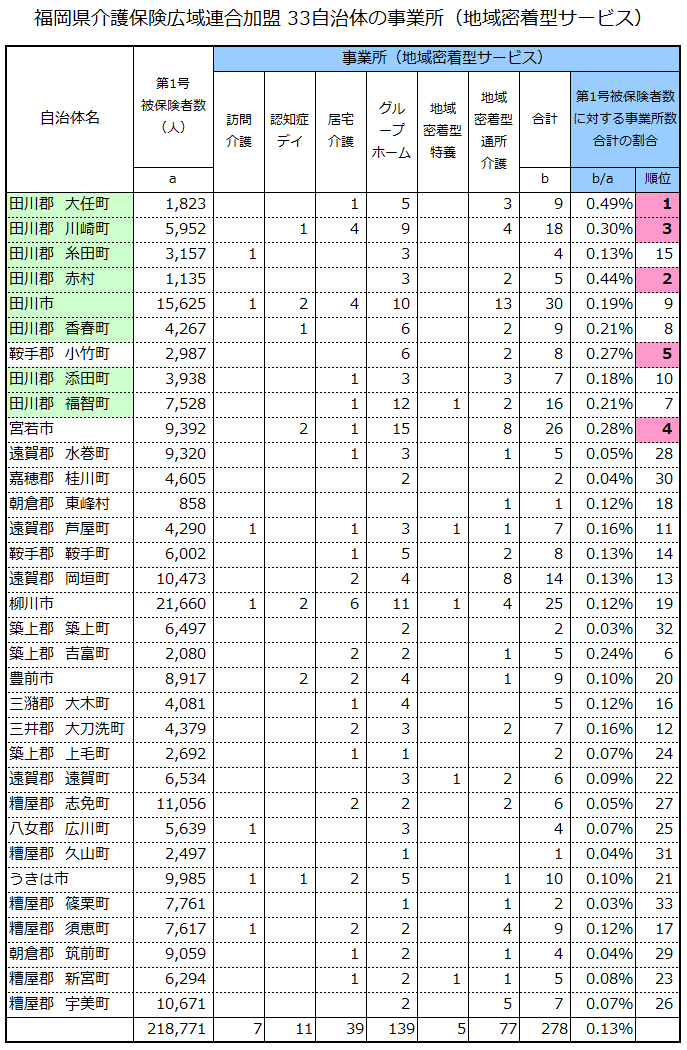

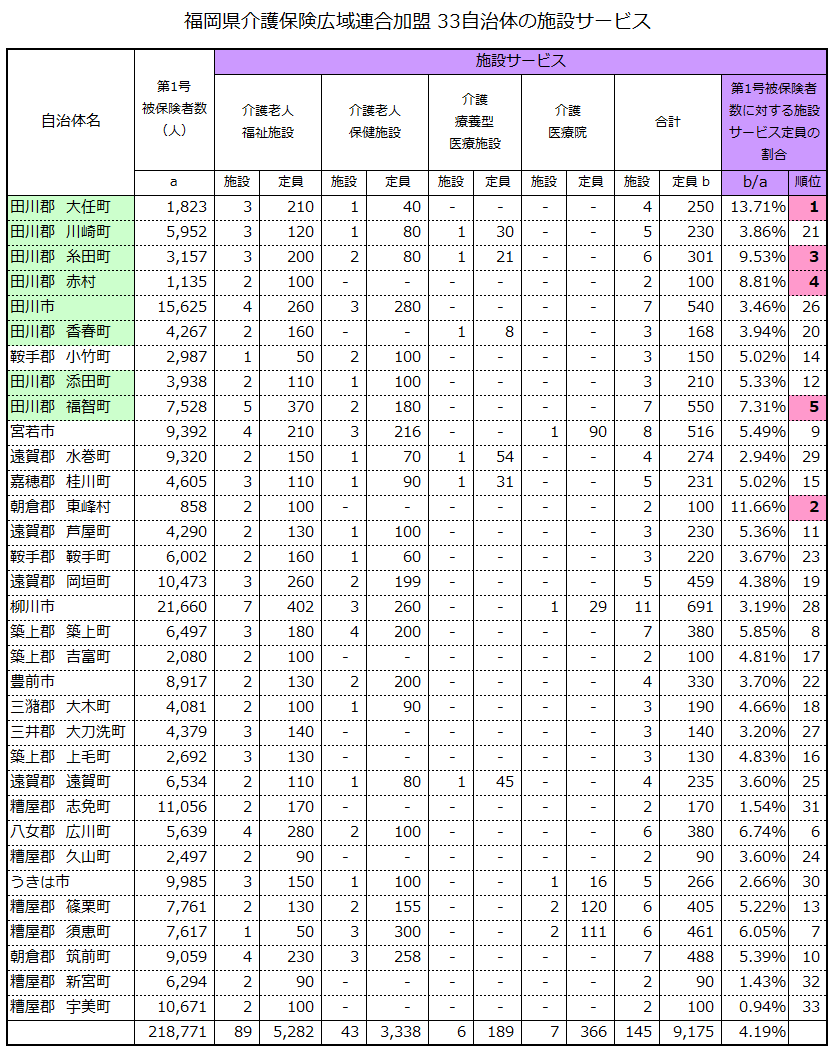

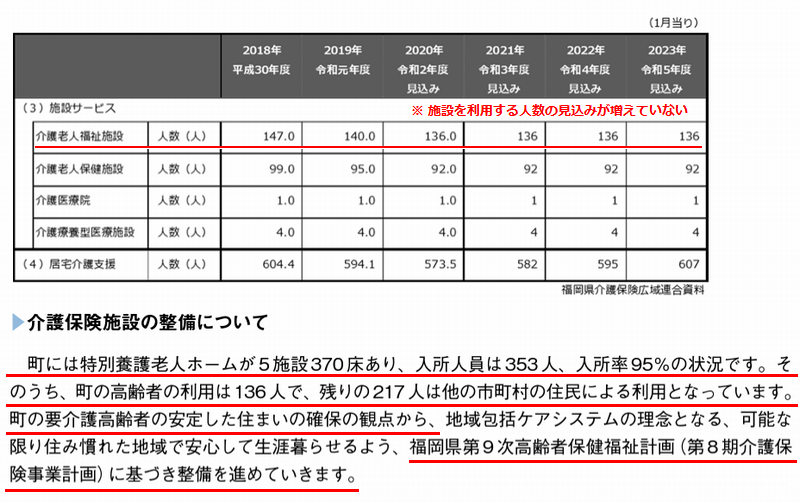

これまで 福岡県介護保険広域連合の資料を元に、田川地区の自治体の認定率が高いこと、1人当りの給付費が多いことなどを書いてきた。

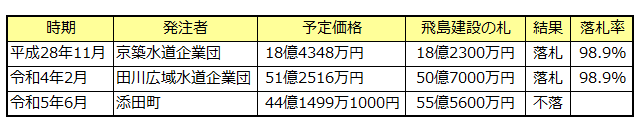

ところで、飛島建設は大任町に隣接する添田町の学校建設工事の入札で俄然注目を集めている。

九州北部を襲った記録的な大雨は、福岡県内でも各地に爪痕を残した。

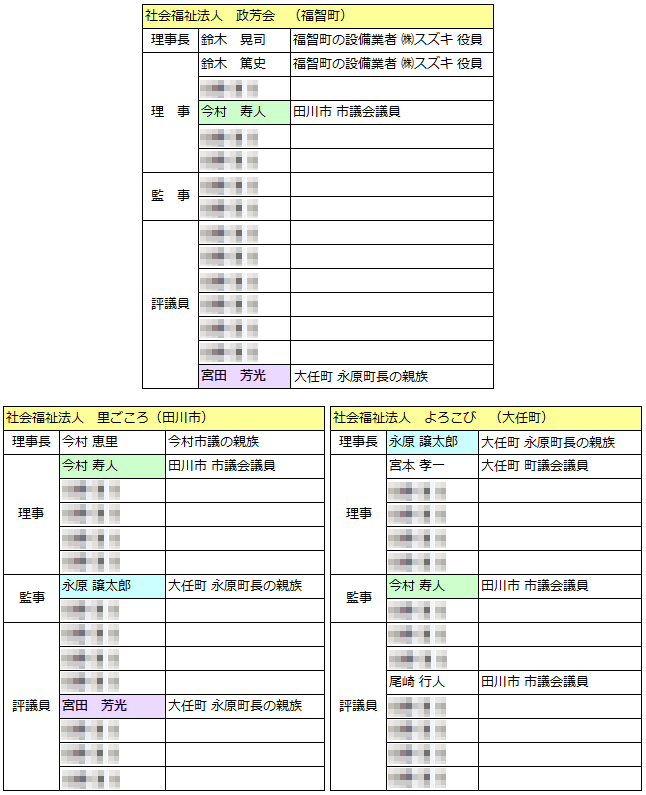

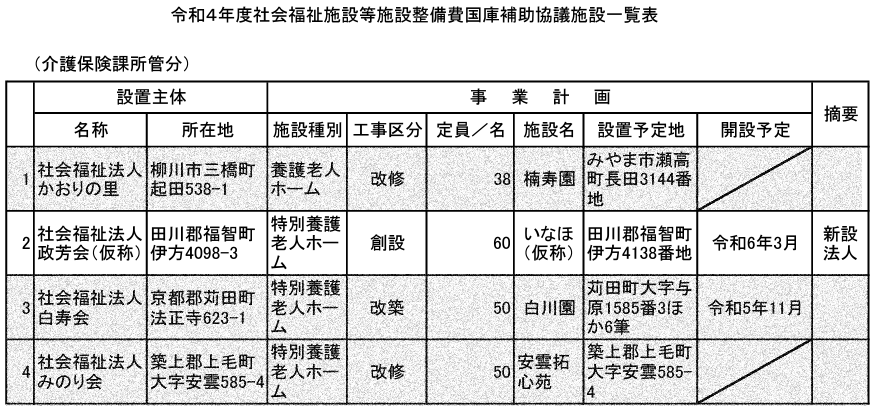

福智町で 60床の特養の新設が許されたのは、今年4月に設立された「社会福祉法人 政芳会」である。

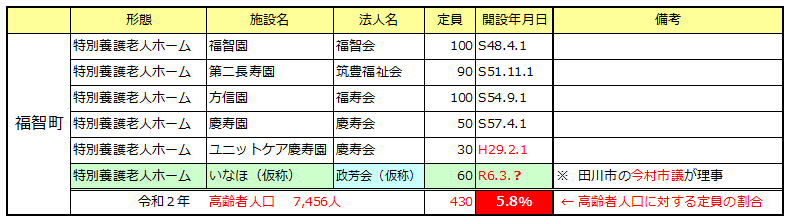

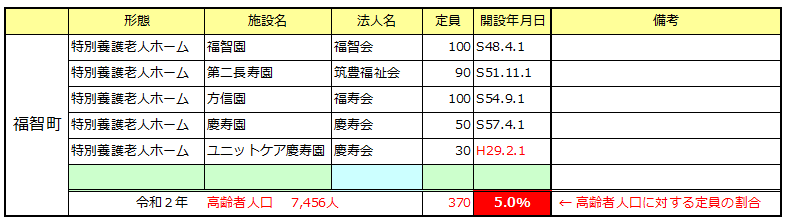

福智町における現在の特養は下表の通りである。

昨日、ある町に 情報公開請求していた書類を受け取りに行った。大川の駅構想

こうした中、有明沿岸道路を活用し、近隣から人を呼び込む拠点づくりとなる「大川の駅」構想が、今年度ようやく事業化に漕ぎ着けた。

大野島IC北側約5haに、飲食や産直・物販、木工クラフト振興、環有明海の魅力発信、眺望・アクセスといった機能を兼ね備えた施設を造る計画で、「道の駅」と「川の駅」の機能を併せ持つ。

事業費は約60億円、市の負担は6割程度となるが、好調なふるさと納税等の基金で賄える額とされる。

今年度に地盤改良及び盛土の工事に取り掛かり、並行して12月までにDBO方式で業者選考を行い、令和10年3月中の開業を目指している。

一方で、計画に反対する団体が署名活動を始めている。

配布されている文書(下図)には 【大川市の将来を考える会】とあり、有志として56名の氏名が書かれ、元県議や現職の市議4人の名前が含まれている。

「大野島に開業予定の100億を大幅に超える『大川の駅』(道の駅・川の駅)計画の見直し・撤回を求め」とあり、署名を求める内容となっている。

市によると、100億円に根拠はなく令和2年に市民参加で整備推進協議会が設立されて以降プロセスはHPで公表されているほか、市議会でも手続きを踏んで進められており、批判は当たらないという。

同文書は発行元が不明で怪文書の類に当たるとの指摘や、名前の記載がある人から「賛同していないのに無断で名前を使われた」という苦情が寄せられており、関与していると思われる現職市議の責任を問う声も上がっている。

地元関係者の間では、「大川の駅」構想が政争の具に使われているに過ぎないとの見方が多い様だ。

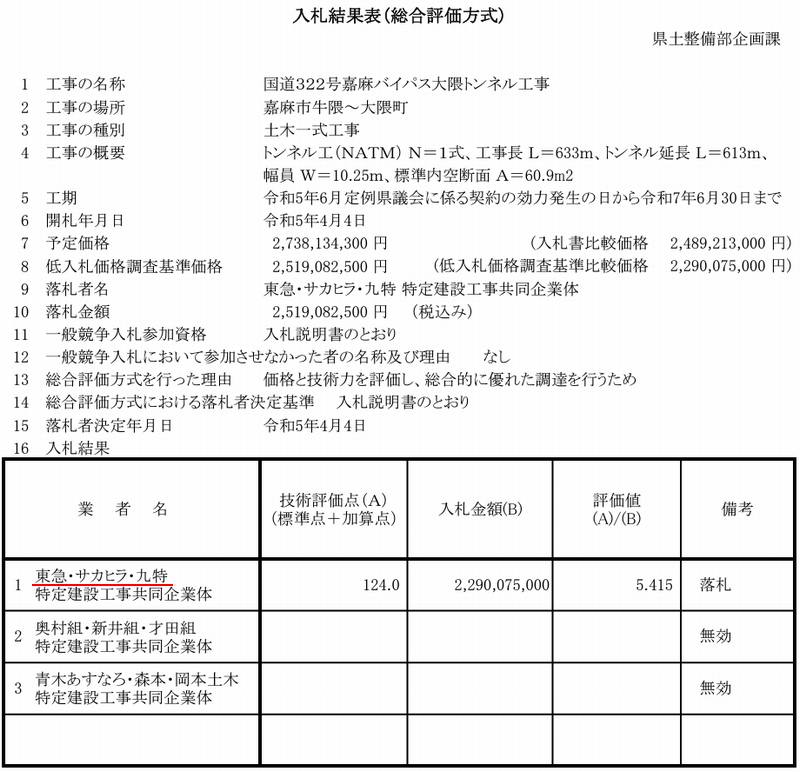

JV構成に批判集まる

ひときわ目を引いたのが、東急建設㈱・㈱サカヒラ・九特興業㈱JVという施工業者である。

県のホームページによると、入札は昨年4月、予定価格27億3813万円で行われ JV3者が参加、東急JVが 25億1908万円(落札率92.0%)で落札している。

他の2者は、奥村組・新井組・才田組JVと青木あすなろ・森本・岡本土木JV、たまたま両者とも書類不備で無効となった。

奥村組や青木あすなろほどの企業が、書類不備というミスを犯すはずもなく、自ら辞退したとも考えられる。

それよりも地元業者が批判しているのが、東急とのJVに 「サカヒラ」と「九特興業」が入っている点である。

なぜなら、九特興業の全株式をサカヒラのオーナー一族が所有し、両社の住所も同じで実質同一企業と見られているからだ。

仕様書ではJVの資本比率は5:3:2とされていたがこのケースでは5:5、つまり 25億円の半分を同一オーナーが手に入れることになる。

県の入札要綱では、株主まで調査をすることになっていないため 規定上は何ら問題はない。

しかし、今回のケースでは 関わる地場業者が限られ、二次三次の下請けを含めた業者の育成が広がらず、行政がJVを5:3:2にした目的に沿わないとの指摘がある。

こうした制度の盲点を突いた技を使う業者はごく稀だが、まかり通ると模倣する業者も出てくるので、国や県は防止策を講じた方がよいのでは。

また、中堅ゼネコンにおいては、最近若者向けのテレビCMでイメージアップを図っているが、なりふり構わない地場企業と組むことを続けていては、その努力も水の泡になることを認識すべきだろう。

管理会社が逃げ出したタワマン

→ 嫌がらせで管理会社が撤退(2023年11月6日)

そして今度は、東区にあるタワーマンションの管理会社が撤退したという情報が寄せられた。

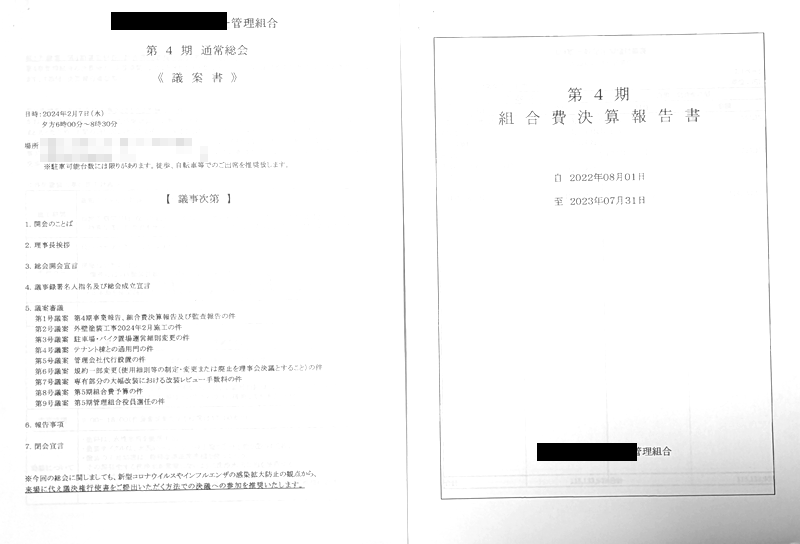

2019年竣工の同マンションは 地場上場会社が主となって販売、管理はグループ会社が行っていたが、昨年2月末に同社が撤退し、現在はマンションの管理組合が自主管理しているという。

上場会社グループが販売管理をするマンションから、管理会社が撤退すればイメージが低下し 今後のマンション販売にも響くので、通常は考えられない。

そこで、直近の総会資料を入手し 事実関係を確認した。

資料の報告事項に、「管理会社が外注した業者が仕事をせず、退勤時刻を誤魔化すなど悪質極まりないものだったため、業務不履行として返金を求めたが、外注業者について詳細な調査も行わず一切応じなかった。管理会社は外注業者を守りマンション管理組合に非があるとして、管理委託契約を一方的に解除してきた。理事会から住民説明会開催を再三求めたにも拘わらず、一切応じなかった」とある。

また、同じく総会資料に、管理組合の元理事長で現在は 顧問の肩書の A氏(女性)についての記述が興味深い。

以下要約。

・現在顧問契約を交わしているA様と、顧問料月額25万5000円で契約更新した。

・当マンションは様々な課題に直面していたが、管理会社はこの規模の管理が未経験で状態が悪化、さらに不正行為もあって金銭的運営的に損害を被った。

・こうした問題解決には専門的な知識とスピーディな対応が必要だったが、管理組合と理事会の力では解決が困難だった。

・こうした経緯を踏まえ「理事会」で検討した結果、様々な問題に無償で、無休 24時間体制で取り組んで下さっていた当時の理事長のA様が顧問として適任と判断され、顧問契約を交わした。

<実績>

A様は、外壁塗装問題の折衝、違法改装の解決、管理会社の業務引き渡し、共有設備の管理会社と折衝、コンシェルジュ・用務員・清掃員・夜間警備員の配置と指示、違法な不動産取り引きの停止、共有部分の改善、管理費の削減、理事会への助言など、多岐にわたる問題等に対して積極的に取り組み、住人に対しては掲示物による周知を行うなど顕著な成果を上げた。

以上の資料から、管理組合の理事長だったA氏と 管理会社が対立し、管理会社がやむを得ず撤退、現在は管理組合が自主管理するに至ったことが分かった。

A氏は 理事長として数々の課題を解決し、その後も顧問としてスーパーゼネコンから外壁塗装の再施工ほか数々の無料サービスを引き出し、その費用は1億円を超えると見られている。

当初の管理会社に任せていたら 課題は解決できなかったが、A氏の手腕によって解決したというのは事実かもしれない。

ただ、あまりにA氏に権力が集中し過ぎたという見方もある。

例えば、管理組合の理事会役員らによる専門委員会なる新組織を立ち上げ、研修名目で年間380万円の報酬を委員に支払っているが、この類の支出は他所の分譲マンションで聞いたことがない。

また、管理会社が撤退後、自主管理に移行し経費が削減されたというが、浮いた資金の一部はA氏に顧問料として還流している。

自主管理体制に移行後、A氏が都合よく運用できるようルールを改め、公平性や中立性に欠ける決定をしているという声や、全区分所有者の銀行口座等の個人情報をA氏らが管理・把握をしていることから不安視する声も少なくないという。

更に、不動産仲介業者の間でも、駐車場ルールの運用についてや管理組合の必要書類等の対応がかなり遅かったり、責任者に連絡しても連絡が取れないなど問題が多く、顧客に薦めづらいと不評を買っていると聞く。

市内のマンション価格は総じて上昇しているが、このマンションに関しては当てはまらいようだ。

A氏がここまで力をつけたのは、単に専門的な知見を有しているだけではなさそうだ。

上場企業ですら 頭が上がらない 何らかの利害関係があると想像され、この点においては 福岡市中央区の高級タワーマンションと共通する。

A氏についてネットで検索したところ、まだ昭和だった頃に 東京の某行政区の広報紙で 国際派感覚の女性と紹介されている記事を見つけた。

また、その後 ハワイで不動産関係の会社を経営、国会議員や 有名歌手と交流があり、相応の経歴や人脈を持っていることが窺われる。

管理会社が逃げ出した原因はA氏にあるように思われる。

そこで撤退した管理会社に経緯を尋ねようと取材を申し込んだが、この件については何も話せないと断られてしまった。

ただ、詳しくは書けないが、このことで実害が出ている区分所有者もいる。

販売会社のグループの管理会社が、問題を残したまま区分所有者を置き去りにして撤退した意味は大きく、マンション販売に大きな影響を及ぼしかねない。

こうした管理会社のいない体制は SNS上で既に噂になっており、マンション価格にも影響が出ているという。

新規購入者にとっては、コンプライアンス意識の高い上場会社に管理してもらった方が安心である。

管理組合においては、自主管理がマンション価格に影響していることなどを調査し、できだけ早期に管理会社に再委託する方向で動くべきだろう。

そして、難しいかもしれないが、管理組合は A氏とは顧問契約を解消し距離を置く方が良さそうだ。

また、販売会社グループにおいては、撤退した背景に何らかの不都合な真実があると見られても仕方がない。

販売した区分所有者のため、そして、今後の営業のためにも、再度管理組合と互いに歩み寄ってみてはいかがだろうか。

中央区に続き東区のタワマンで、上場企業グループの管理会社が撤退するというのは考えられない事態だ。

2つのタワマンには、販売会社JVと施工会社に共通項あり、偶然ではない、何か裏があるような気がしてならないので、引き続き 取材を続けていきたい。

私は古賀会長の秘書官

式の主催者は、なぜか設立して2年の「一般国道3号広川八女バイパス整備促進期成会」と福岡国道事務所、そして主催者を代表して 期成会特別顧問という肩書の古賀誠氏が挨拶を行った。

その後、九州ではあまり馴染みのない 佐藤信秋参院議員(76)が来賓挨拶を行った。

佐藤議員は、国土交通事務次官を経て2007年に自民党公認で比例区から出馬し初当選、現在3期目の道路族で自民党新潟県連の会長を務める。

今年2月9日の県連会長就任の際は、自民党の裏金問題に言及し「私はあんまり問題ないのになと。(政治資金収支報告書に)書いてさえおけばよかった」と つい本音がこぼれ批判を浴びたことも。

その佐藤議員が、今回の挨拶の中で「私は古賀会長の秘書官」と自己紹介をした。

おべっかのつもりだろうが、国会議員が小間使いをしているとも取れる表現である。

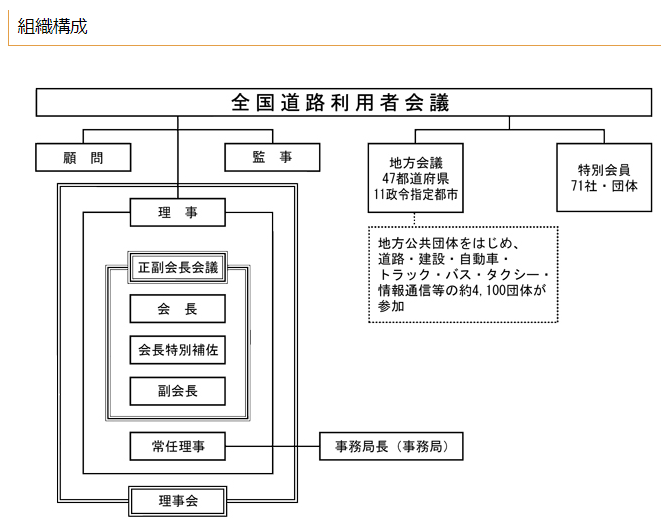

佐藤議員が古賀氏を会長と呼んだのは、「全国道路利用者会議」という組織の会長を務めているからだ。

国民の間では殆ど知られていないが、全国の地方自治体や業界団体など4100の団体が加盟しており、道路行政に絶大な影響力を持つとされる。

→ 全国道路利用者会議HP

確かに、古賀氏が全国道路利用者会議の会長に就いたのが平成27年、その2年後、同29年の衆院選で藤丸敏氏が「古賀先生がバイパスを持ってきてくれました」と叫び、同30年からアリバイ作りの会議が始まって、わずか5年という短期間で事業化に漕ぎ着けた。

佐藤議員ほどの肩書があっても、公の場で「古賀会長の秘書官」と言わしめるのだから、それだけ古賀氏のチカラが大きいということだろう。

国道3号広川八女バイパス中心杭打ち式

新年度予算として測量費等に 3億円が計上されており、今後 事業予定地や周辺の測量や地質調査を基に具体的な設計案が作成され、用地買収を行い工事着手となる。

事業パンフレットは こちら

100億円負担、県議会では議論なし

昭和54年に4車線道路として都市計画決定されてから50年、多くの人が願いがようやく叶った。

さて、同じ3号線でも、県南では望まれていないバイパスが新設されようとしている。

総事業費300億円とされているが、県議会の先生方もそのことをよく分かっていない。

唐突にバイパスの話が出てきたのが平成30年、令和2年には事業化決定という異例の速さだ。

弊社では、タカハシという土地ブローカーの土地を通るようにルートが引かれている利権道路ということを、証拠を示しながら繰り返し報じてきた。

国や県、八女市や広川町の職員は弊社の記事を読んではいるが、事実関係を調査することもなく、都合の悪いところは触れないようにして計画を進めている。

では、行政をチェックする県議会はどうか。

国が200億円、福岡県が100億円のビッグプロジェクトであるにも拘わらず、県議会の委員会等でその妥当性が議論された形跡が見当たらないのだ。

今年度、初めて5000万円の測量費が予算計上され、そのうち3分の1の1666万円の予算が県議会で承認されたが、予算特別委員会の会議録を閲覧しても 誰一人質問していない。

初めは1666万円だが、これが100億円の一部という認識が県議会の先生方におありだろうか。

このバイパスは「最後のまこと道路」と地元で呼ばれ 土建業者は喜んでいるが、県道82号(久留米立花線)が国道3号のバイパス機能を既に果たしているため、新たなバイパス新設の必要性を感じている住民はいない。

それよりも国道3号では、広川IC入口から南(熊本県)方面より北方面、つまり久留米市に向かう側の渋滞緩和が喫緊の課題である。

また、過疎化が進む八女市では、上陽町、黒木町、矢部村、星野村へ向かう国県道の整備を望む声が多い。

このバイパスに300億円かけるということは、他の道路整備が遅れることを意味するが、県民はそのことに気がついていない。

国会では12月の補正予算で追加の測量費3億円のうち国負担分の2億円が承認されており、間もなく始まる県議会でも1億円の負担金の予算案が上がってくると思われる。

県民の税金100億円を投入する道路の必要性、優先順位の決定の方法等、県執行部に尋ねることは山ほどあるはずだ。

岡垣バイパスが50年掛かったように、県民が本当に望んでいる道路整備事業は他にも数多くあり、忖度している場合ではないはずだ。

弊社参考記事

→ 利権まみれ、それでも進めますか?(2022年8月12日)

→ コンプライアンス違反の疑い(2022年11月11日)

→「優先度が高い」に根拠書類なし(2022年11月13日)

うきは市に半導体工場誘致?

昨年北九州市がPSMC(台湾)という半導体工場の最終候補地に残りながら、工期が間に合わないとの理由で落選したため、来たる需要に備え 予め造成を進めておくという。

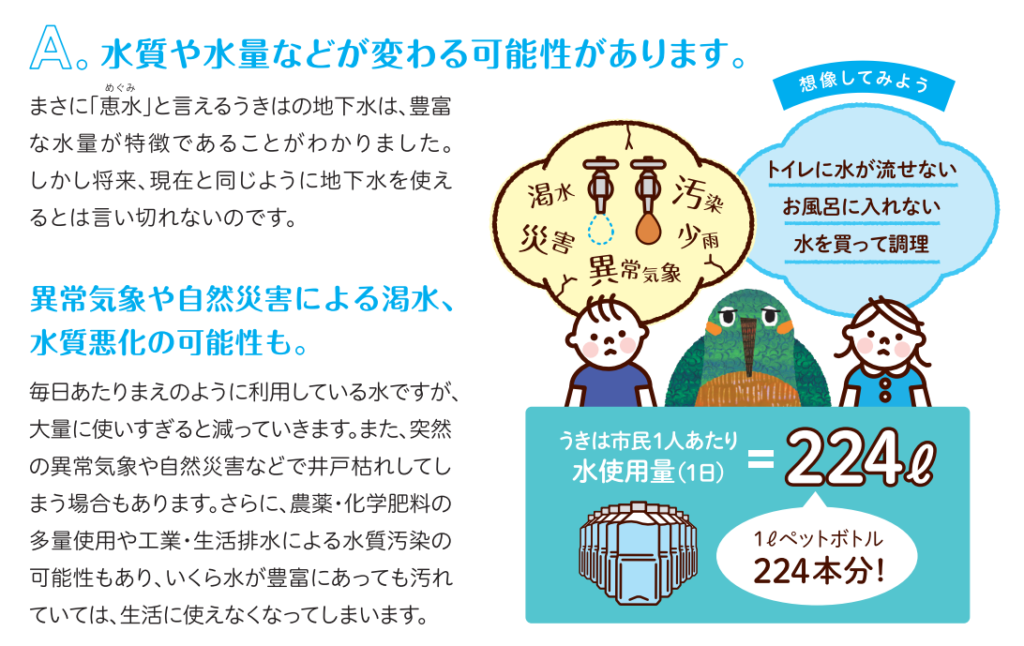

熊本県菊陽町へのTSMCの第2工場建設も決まり、経済効果は計り知れないものがあるが、こと「半導体」に関しては重大な不安材料があることを強調しておきたい。

うきは市が選ばれる理由に、半導体の製造工程で必要な水資源として豊富な地下水がある点が挙げられている。

うきは市が公表している資料によると、現在年間619万㎥(生活用256万㎥、工業用239万㎥、農業用124万㎥)を汲み上げている。

菊陽町のTSMCは日量1.2万㎥、年間438万㎥を汲み上げるとされており、うきは市で同規模の工場が稼働すれば井戸枯れを起こすなど、水の安定供給ができなくなる可能性があるという。

また、工場排水についても、既存の下水処理施設では間に合わないため増設の必要性や、筑後川の漁協が反対するのは確実でハードルは高いと思われる。

特に、半導体の製造過程で使用される化学物は、毒性が高く種類も多いことから環境汚染が心配され、台湾や米国では半導体工場が原因と見られる深刻な事例が報じられている。

環境アセスメントとその対策は、事業者自身の良心と努力によるところが大きく、海外企業がどこまで環境保全について真剣に取り組むかというと疑問符が付く。

「熊本の特需を福岡に」と前のめりになる気持ちは分かるが、半導体工場には取り返しがつかなくなる様なマイナス面も多いので、うきは市への誘致は慎重に検討する必要があるだろう。

参考記事→ うきは市「うきはの恵水(めぐみ)」

ごみ処理施設…。動き始めた生き物たち

脱税の裏技容認、総理に感謝

脱税の裏技を容認した岸田総理には賞賛の声が上がりそうだ。

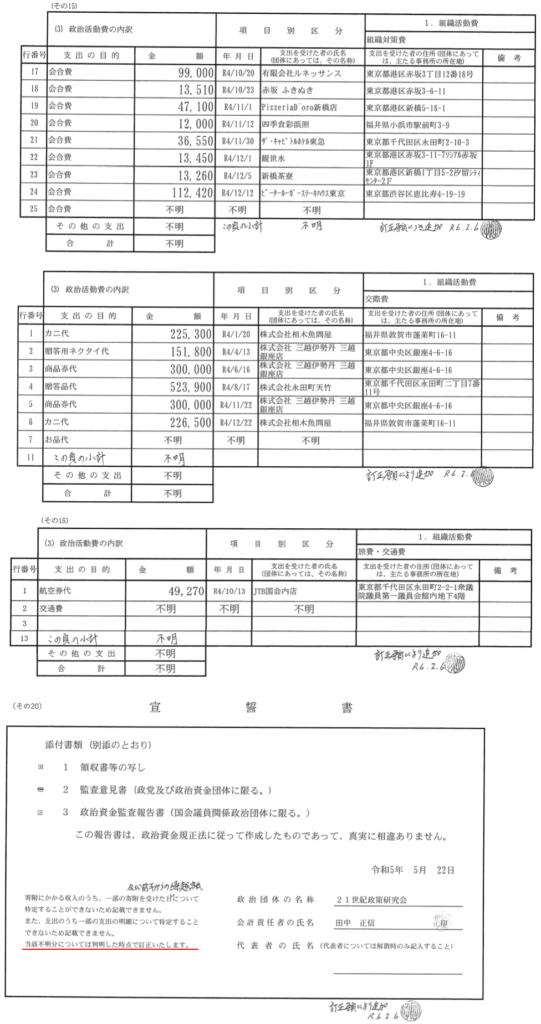

高木毅前国対委員長の資金管理団体「21世紀政策研究会」は、繰越額や収入、支出総額を「不明」と訂正、また、支出明細で金額・日付・支払先が「不明」のお品代や交通費・会合費の支出を追記、これを福井県選挙管理委員会が2月6日付で受け付けていた。

添付されている宣誓書には、「当該不明分については判明した時点で訂正いたします」と追記されている。

萩生田光一前政調会長が代表を務める「自民党東京都第24選挙区支部」も同様の訂正を行い、東京都選挙管理委員会が2月2日付で受け付けている。

政治資金収支報告書に、不明という記述が許され、判明した時点で訂正ができることを今まで知らなかった。

選挙管理委員会に確認したところ、訂正の期限は特にないという。

9日の衆院予算委員会でこの点を尋ねられた岸田総理は、「数字が確定するまでの間『不明』という申告もあり得る」と答弁、お墨付きを与えたのである。

これが許されれば誰でもやっていいことになる。

政治家が裏金をもらって、万が一ばれた場合は政治団体に入金し、政治資金収支報告書の修正されすればいい。

「不明」と記載しておけば領収書の添付は不要で、全国の選挙管理委員会が受け付けてくれるはずだ。

現在政治家でない方で 領収書のない金をもらう可能性のある人にも、税務署に見つかった時に役に立つかもしれないので、政治団体を設立しておくことをお勧めしたい。

但し、一般人の場合は見逃してもらえない可能性もあるので 自己責任で。

FIT裏口認定に関する意見広告

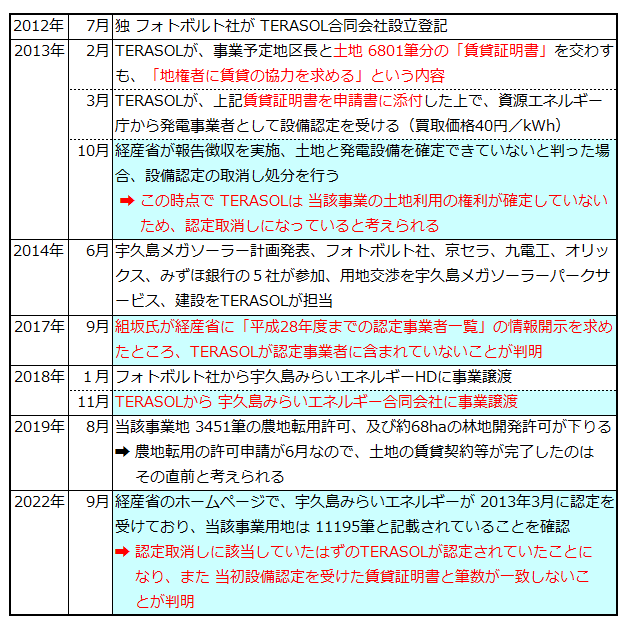

2012年にFIT(固定価格買取制度)が始まると同時に、太陽光発電事業に参入を決めた 久留米市の会社経営者、組坂善昭さんについての話である。

組坂さんは、土地を購入し国の事業認可を得ていたにも拘わらず、九州電力から供給過剰という理由でストップが掛かり、事業中止を余儀なくされ損失を被った。

しかし、その後の調べで、一部の大型の発電所が九州電力に供給(予定も含む)していることが判明、そこには国が大企業を優遇した形跡があるとのことで、現在訴訟の準備を進めているところだ。

組坂さんは77歳、「死ぬ前に真実を国民に伝えたい」という思いで、2021年の衆院選(福岡6区) 及び 22年の参院選(福岡選挙区)に立候補し、再生エネの健全な発展を訴えて戦ったことも。

負けると分かっている戦いに挑戦した組坂さんに興味を持ち、参院選後に取材させて頂き、記事を書いた次第である。

昨日、大手の新聞社に意見広告が掲載されることが決まったと連絡があった。

新聞社は事実に基づかない意見は掲載しないが、今回その主張に合理性があると認められたことになる。

これまで組坂さんは1人で戦ってきたが、同じように泣き寝入りしてきた人が全国に存在しているという。

意見広告で賛同者が出てくれば、国や電力会社に対する集団訴訟になる可能性もあるのではなかろうか。

2022年9月の掲載した記事を再掲するので、ご興味のある方はご覧頂きたい。

太陽光の闇

電気代に事業者の儲けを上乗せ

急激な円安進行とエネルギーや食糧価格の高騰で、国民生活は厳しさを増しているが、電気代の値上げも続いている。

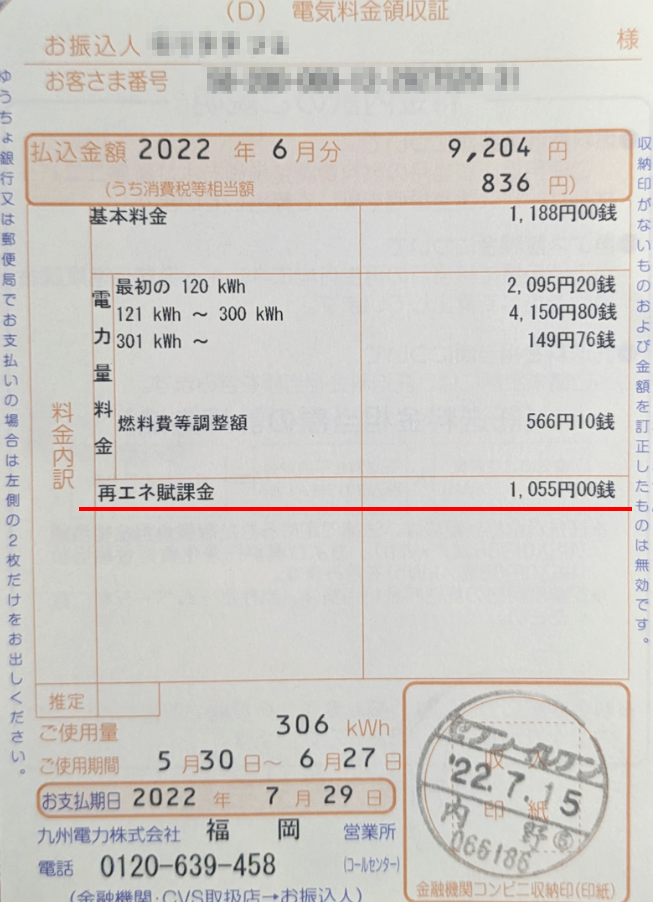

その内訳に「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」という項目があるのをご存知だろうか。

例えば、九州電力の領収書(下図)を見ると、請求額 9204円のうち 再エネ賦課金として 1055円(請求額の約11%)が含まれていることが確認できる。

これは今年度の再エネ賦課金1kWhの単価、3.45円に使用料の306kWhを乗じて算出された金額だ。

再エネ賦課金は、2012年度から導入されたFIT(再エネ固定価格買取)制度によって、 電力会社が電力の買い取りに要した費用を、電気の使用量に応じ家庭や企業が一定割合で負担するもので、メガソーラー・風力・バイオマスなどの稼働件数(発電量)の増加と共に上昇の一途を辿っている。

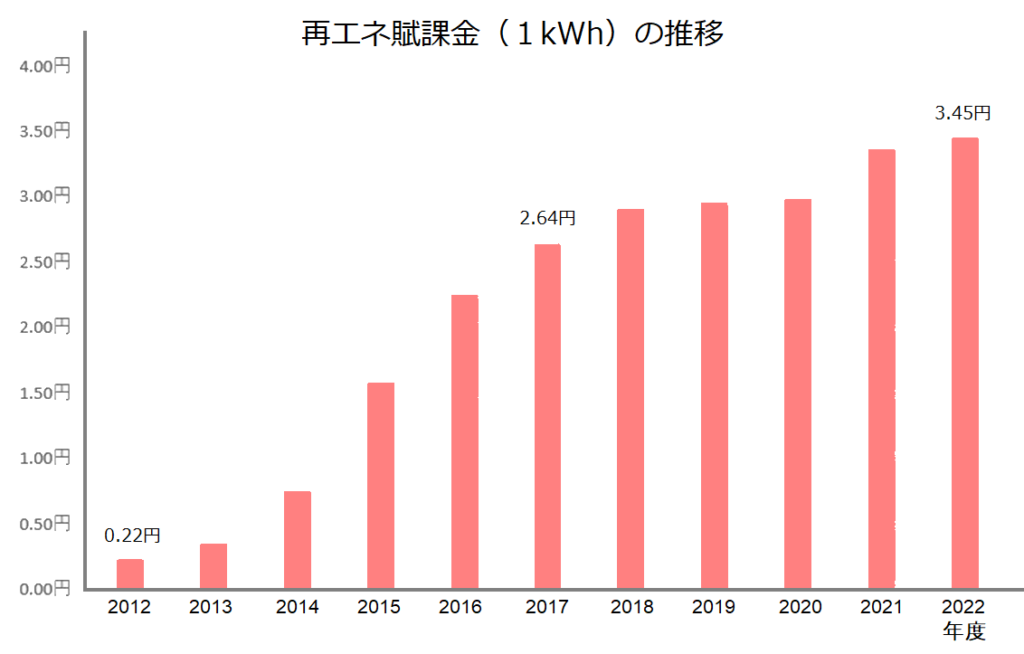

下図のように、買取価格は 0.22円/kWhから始まり年々上昇し、今年度は3.45円/kWh、今後も全国で自然エネルギーの発電所が稼働予定であることから、賦課金は向こう8年程度上昇を続け、最低でも4円/kWhを超えると試算されており、家計や企業経営の負担が増えることを覚悟しておく必要がある。

これが地球温暖化防止や国際競争力の強化、地域の活性化など崇高な目的のためなら我慢もできる。

しかし、昨今 太陽光発電所や風力発電所など、無秩序な乱開発による環境破壊が指摘されているほか、それらの多くが 中国や欧米等の外国資本であったり、大金を手にした業者と政治家との繋がりが報じられたりといい話が聞かれない。

再エネ賦課金の全部とは言わないが、こうした一部の投資家の銭儲けに使われている実態があるのだが、今さら気づいても後の祭り、彼らのやりたい放題を指をくわえて見ているしかないのである。

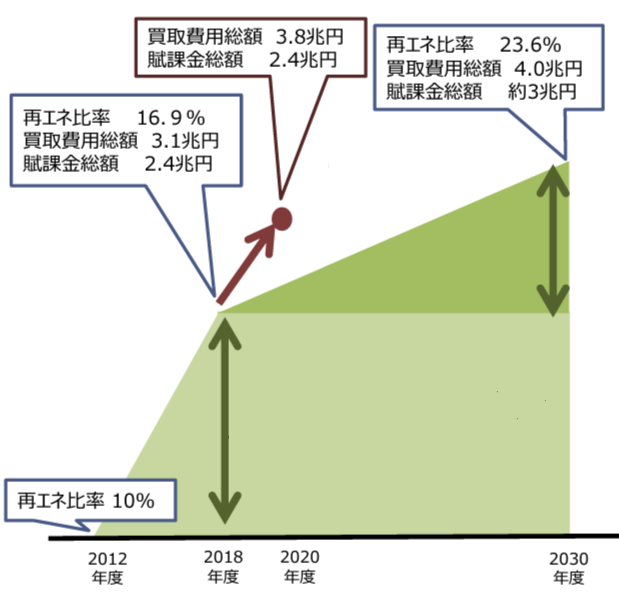

再エネに3.8兆円の国民負担

2020年(令和2年)12月7日、経産省総合資源エネルギー調査会で、「FIT制度に伴う国民負担の状況」で公表された資料は、あまりにショッキングである。

FIT制度が導入された2012(平成24年)年の再エネ比率は10%、その後 2018(平成30年)年時点で16.9%まで上がっているのだが、2020年(推計値)の 再エネの買取費用の総額が3.8兆円、そのうち 電気代に含まれる再エネ賦課金が 2.4兆円となっている。

2021年(令和3年)度の防衛費が5.1兆円なので、3.8兆円がどれくらい大きいかおわかりだろう。

再エネ賦課金だけで 2.4兆円、単純に国民1人当り2万円を負担していることになる。

地方を車で走ると太陽光発電や風力発電を目にするが、その事業者の売電収入を 私たちが負担しているのだ。

2030年には買取費用総額が 4兆円、うち再エネ賦課金3兆円まで増えると試算されており、国民負担は更に増える予定だ。

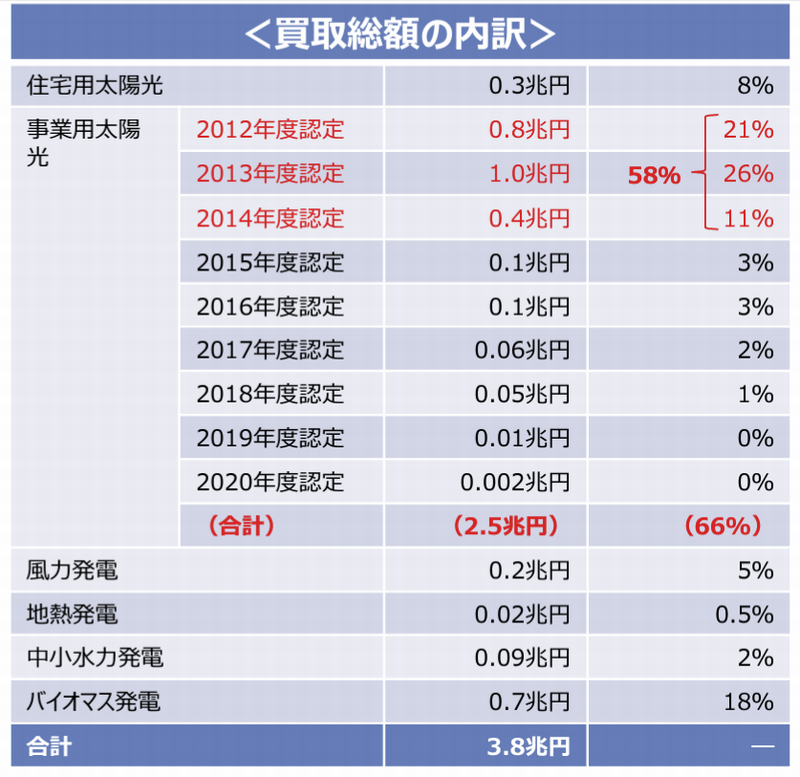

また、同日の調査会の資料によると、2020年の買取総額 3.8兆円のうち、事業用太陽光が 2.5兆円と 66%を占めている。

特に注目してほしいが、事業用太陽光のうちでも 2012年度認定から2014年度認定までの3年間に、2.2兆円 58%と集中していること、つまり 再エネの国民負担の6割近くが FIT制度開始3年以内に認定をもらった太陽光事業者に偏っているのだ。

なぜそのようなことになったのか。

それは 東日本大震災後、太陽光発電の普及を急いだ政府(当時民主党)が、制度設計が不十分なまま FIT制度を導入したことに要因があると言われている。

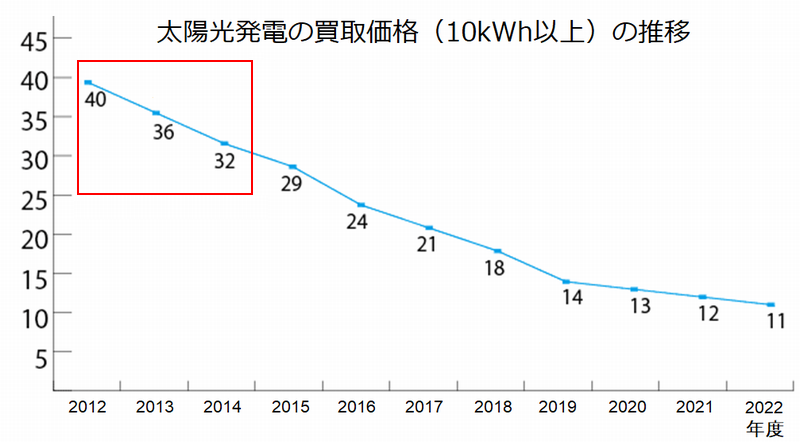

2012年の買取価格が 40円/kWh、13年 36円/kWh、14年 32円/kWhと 高く、目利きの利く事業者や投資家は、この期間に一斉に太陽光事業に参入、土地を確保し認定を取得し権利を確保している。

認定を受けた事業者は、いつ事業を始めても向こう20年間は 認定時の買取価格が保証されるというのが、制度の最大の欠陥だった。

その後、権利だけ確保し 設備投資の費用が安くなるのを見越して着工しない業者が多く見られたことから、2015年に制度が見直された経緯がある。

買取価格は下降を続け 今年度は 11円となり、もはや新規参入をするところは激減しているが、今なお 開発にあたって住民トラブルなどのニュースが報じられている。

それらがこの3年間に権利を確定させた業者、或いは 事業を引き継いだ業者と言われている。

FITの裏口認定を指摘する人物

「国や電力会社による一部発電事業者の優遇が賦課金上昇の一因」と制度の闇を指摘する人物がいる。

それは、7月の参院選福岡選挙区に立候補した組坂善昭氏(74)だ。

結果は落選に終わったが、選挙戦を通じ「国が裏口認定した事業者が得る利益を国民に還元し、電気代を引き下げる」と訴えた。

久留米市内にある組坂氏の事務所を訪ね、その根拠やこれまでの経緯について説明頂いた。

2012年7月にFIT制度が開始された当初、認可申請書に添付する用地の権利書類は「取得見込みでも構わない」とされていた。

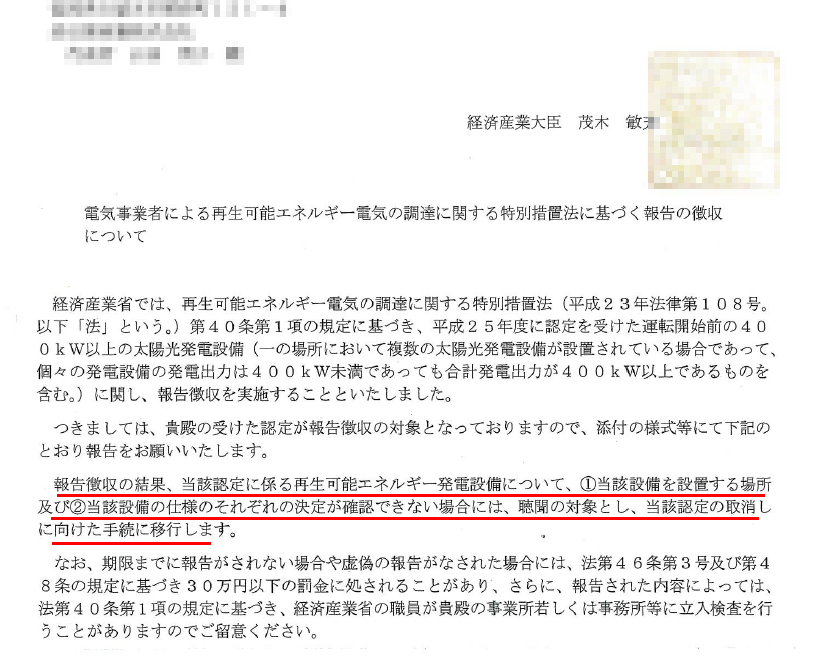

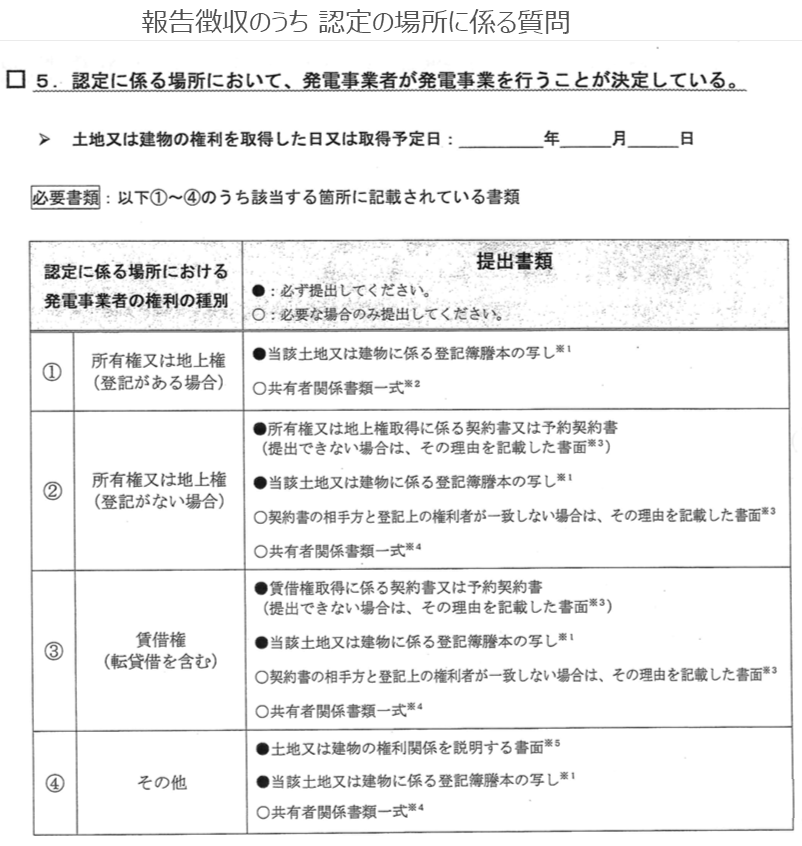

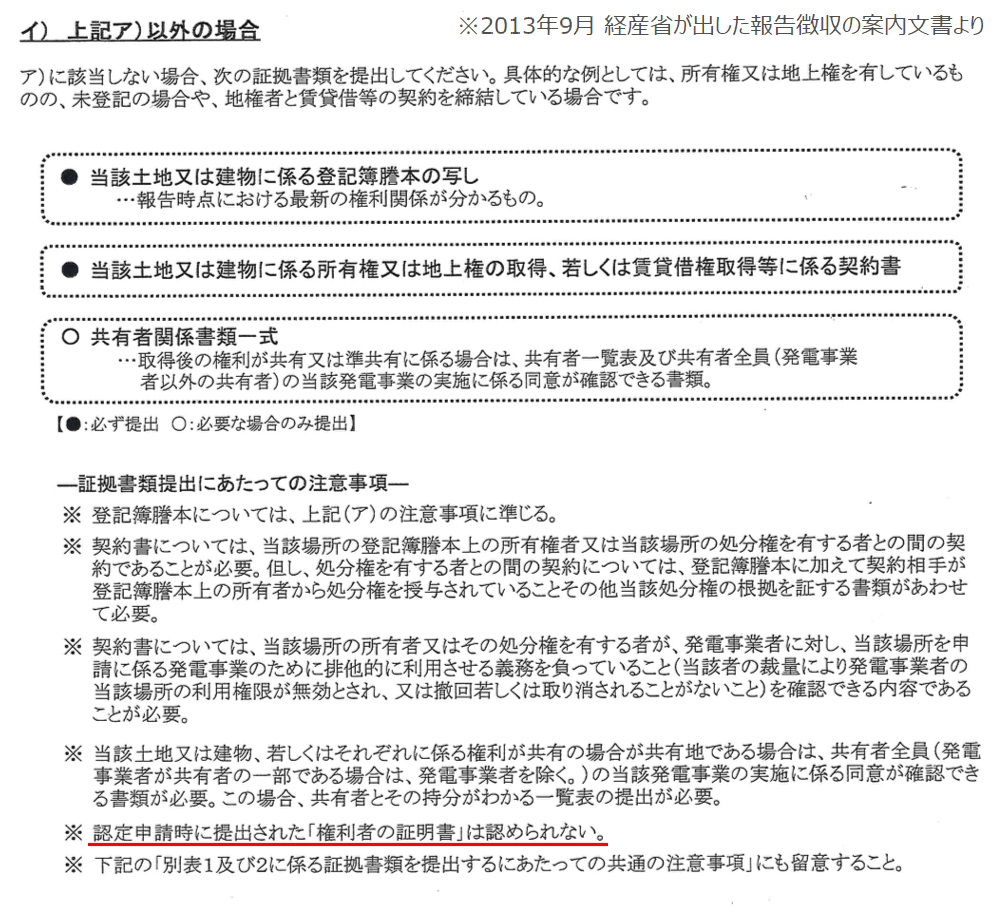

ところが、認定を受けても事業に取り掛からない業者が続出したことから 経産省が問題視し、運転を開始していない事業者に対し、2013年から 土地と発電設備を確定したことを証明する書類の提出(報告徴収)を義務付けている。

特に、認定した場所の土地の権利関係書類の提出が求められており、「場所の決定が確認できない場合には聴聞の対象とし、認定の取消しに向けた手続きに移行する」と厳しい対応をしている点に注目だ。

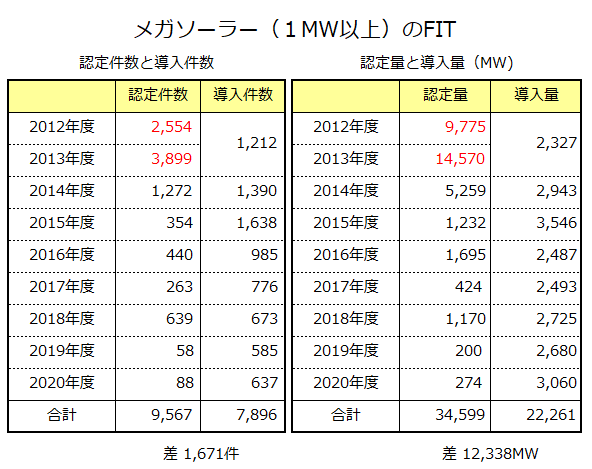

下図は、2021年12月22日の経産省資料を元に作成した「事業用太陽光発電(メガソーラー)の年度別FIT認定・導入状況」である。

FIT制度スタート直後は、認定件数をはるかに導入件数が下回っていることが分かる。

組坂氏は、「その中には報告徴収の結果 認定を取り消された業者も含まれるが、これから運転開始をする大規模メガソーラー業者も含まれる。政府がそれらの業者を極秘裏に救済している、裏口認定の証拠がある」と指摘する。

それが事実なら大問題だ。

次回は宇久島メガソーラーの実例を挙げて説明する。

宇久島裏口認定の根拠

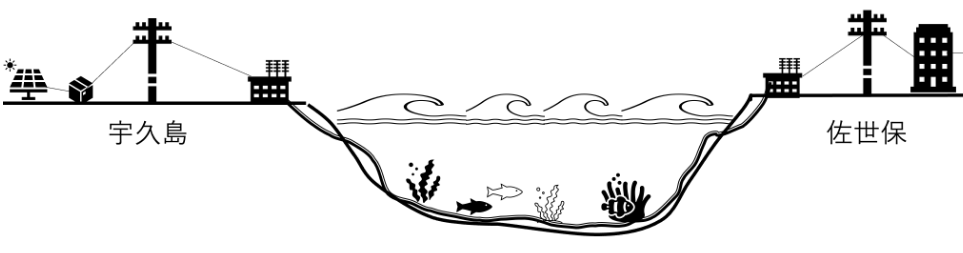

宇久島メガソーラー事業は、佐世保市宇久島に約 480MW、国内最大規模の発電能力を誇る太陽光発電事業で、発電した電力を海底ケーブルで佐世保市に送り、一般家庭約17万3000世帯分相当をまかなうとしている。

同事業は、2012年にドイツのフォトボルト社が設立した TERASOL合同会社が主体となり、京セラ・九電工・オリックス・みずほ銀行が 約2000億円を出資することで始まった(後にフォトボルトとオリックスは撤退)。

発電設備認定を受けたのが FIT制度が始まった年度末の2013年3月27日とされているが、未だ運転を開始どころか地元漁業関係者との調整中で 本格着工まで至っていない。

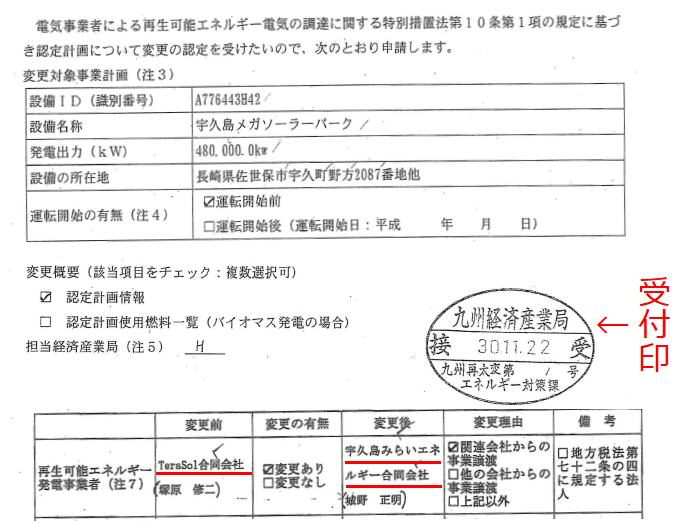

組坂氏は 情報公開請求で集めた資料を元に、「当初の事業者TERASOLが 土地の権利関係の条件を満たしていなかったのに、認定が取り消されていない」と指摘する。

最も日付の早い契約書で 2018年10月25日、それ以前にある土地の権利関係の書面は、地元区長らと交わした6801筆分についての 「賃貸証明書(リンク参照)」のみということが判っている。

しかも「私有地については最終的に地権者の判断だが、地権者がメガソーラー用地として賃貸するよう協力を求める」という記述があるように、権利確定とは程遠い内容だ。

前述のように、経産省は 認定を受けたにも拘わらず 運転を開始していない事業者全てに報告徴収を行っており、もちろん TERASOLに対しても、2013年9月に通知が発送され同10月18日までに書類を提出させたと考えられる。

「土地の権利が確定していない事業者は認定を取り消す」、「権利者の証明書は認められない」と厳しく規定されていることから、賃貸証明書しか保持していないTERASOLは認定取消しになっているはずである。

賃貸証明書しか保持していないTERASOLが、認定取消しとなったことを裏付けるのが、2017年9月に 組坂氏が情報開示請求で入手した「平成28年度(2016年度)までの認定事業者一覧(リンク先参照)」だ。

事業者名は黒塗りで消された資料だが、一覧表の中に 出力が480MW規模の事業者は存在しておらず、この時点で TERASOLの 宇久島メガソーラー事業は認定されていないことが確認できる。

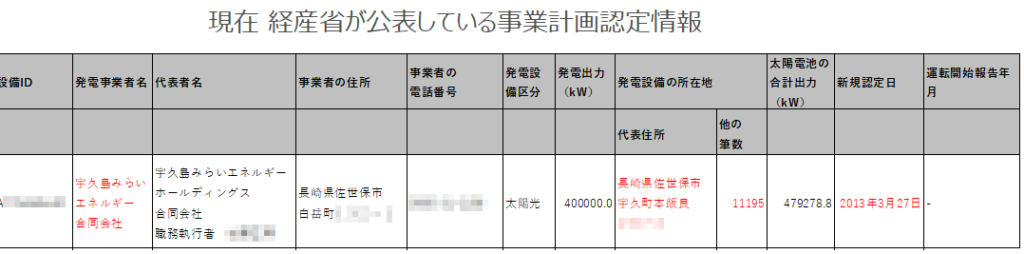

ところが、現在の認定情報を経産省のサイト(リンク先長崎県を参照)で確認すると、同事業が 2013年3月27日に「宇久島みらいエネルギー合同会社」の名前で認定を受けたことになっているのだ。

2018年11月に経産省に提出された事業計画変更届(リンク先参照)により、認定を受けた事業者が、TERASOLから宇久島みらいエネルギー合同会社に変更され事業譲渡をされたとしているが、経産省が受け付けたということは TERASOLが認定を受けていたことになり、ここに疑問が生じる。

「平成28年度(2016年度)までの認定事業者一覧」にTERASOLが確認されなかったのに、なぜ2013年3月に宇久島みらいエネルギー合同会社が認定を受けたことになっているのか。

また、宇久島みらいエネルギー合同会社が認定を受けている筆数は計 11196筆で、2013年の賃貸証明書に記載のある 6801筆とは一致しない。

その差4395筆、これだけの筆数が追加されたということは、そもそもの土地の権利関係書類がいかにいい加減だったということだ。

更に、事業用地のうち 農地転用と林地開発の許可が必要だった部分については、2019年8月に最終的に許可が下りており、土地の権利の確定に同年前半までかかったと考えられる。

以上のことから、組坂氏は 「経産省が2013年10月に報告徴収を実施した際、土地利用について確定した書類がなかったTERASOLについて、故意に認定を取り消さなかった疑いがある」と主張する。

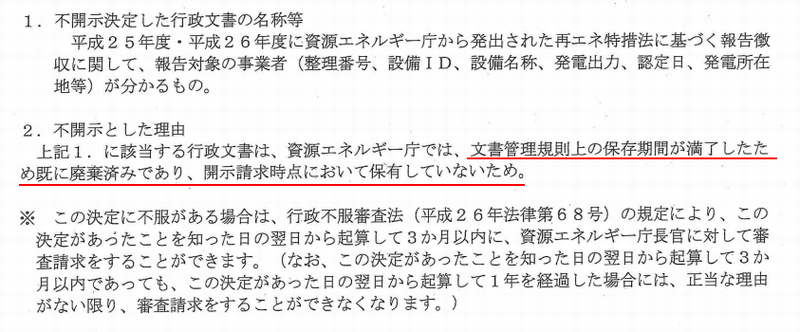

経産省が文書の存在を偽装?

2012年度に40円/kWhで認定を受けている 宇久島メガソーラーが運転を始めれば、再エネ負担金から 20年間で 約4800億円の収入を得ると組坂氏は試算している。

それを再エネ賦課金で負担するのは私たち国民、経産省が故意に認定を取り消さなかったのであれば看過できない。

「平成28年度(2016年度)までの認定事業者一覧」に記載がなかったにも拘わらず、現在の事業計画認定一覧には 同事業が 2013年3月27日認定とされている。

これについて、誰もが納得できる合理的な説明が求められる。

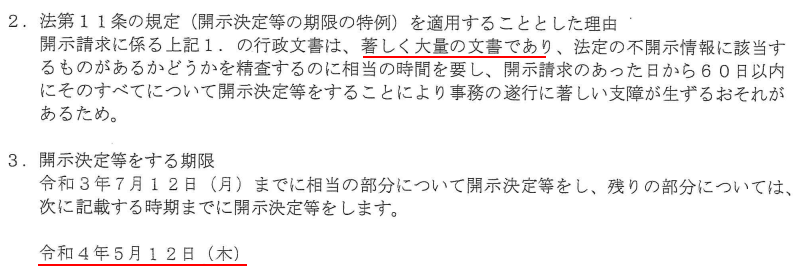

そこで組坂氏は、「2016年(平成28年)度までの認定事業者一覧」に記載されていない事業者が いかなる方法で報告徴収を受けたのか、また 結果はどうだったかを確認するため、経産省に対し2021年(令和3年)5月11日付で情報開示請求を行っている。

1ヵ月後の6月11日、経産省が 一部の文書を除き、開示期限の延長を一方的に通知してきた。

その理由を「(要求された報告徴収は)著しく大量の文書であり、精査するのに相当の時間を要し、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるため」とし、2022年(令和4年)5月12日に開示決定等をするとしていた。

1年待てという。

1年も待たされるのだから開示されると誰もが思うだろう。

ところが、1年経った今年5月12日付に「不開示決定通知書」が送付されてきた。

理由には「文書管理規則上の保存期間が満了したため既に廃棄済みであり、開示請求時点において保有していないため」とあった。

あまりにも馬鹿にした話である。

開示請求時点において保有していないのであれば、何も開示期限の延長をする必要はない。

経産省の資源エネルギー庁における「標準文書保存期間基準(保存期間表)」によると、確かに報告徴収の保存期間は5年となっている。

組坂氏が請求した2012年(平成24年)度の文書は 2018年度には廃棄されていると思われ、請求したのが2021年5月なので 少なくとも廃棄後2年以上は過ぎており、それを「著しく大量の文書」という理由で1年も待たせるのは不自然だ。

組坂氏は次のように見ている。

経産省は、初めから宇久島メガソーラーをはじめ複数の事業について、特別扱いをして 報告徴収そのものを行っていないので、そもそも文書は存在していない。

しかし表向き、報告徴収は全事業者一律に行われたとされているため、「存在しない」とは言えない。

そのため、開示請求がきた時点で「著しく大量の文書」という通知を出して 文書が存在したように偽装したのではないかと。

事実なら 認定取消し・買取価格の引き下げを

下表は、組坂氏が作成した 現在の九州管内における 認定発電出力の大きい順 1位から25位までの一覧表である。

表中、左から5列目の「認定無し」とは、「平成28年度(2016年度)までの認定事業者一覧」に記載がなかったことを表している。

しかし現在の、事業計画認定情報 公表用ウェブサイトでは、それらの事業者は全て2012年(平成24年)度~2013年(平成25年)度の日付で認定されたことになっていて辻褄が合わない。

前述のように、2013年9月に報告徴収が行われ、土地の権利が確定していないなど基準を満たしていない中小の事業者は認定取消しとなっているが、その数は 600を超えるという。

表中の殆どの事業者は、報告徴収時に土地の権利が確定していなかったことが確認されており、公平公正に徴収が行われていれば 認定取消しの対象となったはずである。

それが現在認定されているということは、何らかの特別扱いがあったと考えるしかない。

事業者名では分かりにくいが、国内の大手企業・銀行、外資などが入っており、政治的な力が働いて優遇したことも想像される。

経産省には、認定を取り消された事業者があることも踏まえ、納得のいく合理的な説明が求められる。

本来認定されていなかったはずの 表中 25の事業者のうち、10者は既に運転が開始され国民負担が発生中しており、あとの15者は運転開始前で これから負担することになる。

仮に特別扱いされたことが判明し、本来のルール(期限までに土地の権利が確定していない事業者は認定取り消し)による措置が取られればその負担はなくなる。

組坂氏は、「九州電力は、基準を満たしていた中小の事業者を故意に参入させないよう事実上接続を拒否し経産省もそれを追認、一方で 経産省は 九電の子会社も含め 大口の資本が参加した事業については 自らが決めたルールを破り認めてきた」として、現在 国と九電を相手取り訴訟の準備を進めている。

組坂氏が代表を務める 政治団体「再エネの真実を知る会」

再エネ特措法 第一条には「我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与する」と崇高な目的が掲げられている。

しかし、こと太陽光に関しては、一部の国内大手資本の参入を促進、または外国資本による植民地型の開発が黙認されるなど、国と政治家の無策ぶりが目立つ。

国民と国土がこれだけ悲鳴を上げているのに、太陽光関連の事業者から政治献金を受け取っている政治家も少なくない。

議員の先生方におかれては、国会の場で 過去に大手事業者に特別扱いがあったのか質して頂きたい。

仮に事実が認められた場合、運転開始前であれば認定取消し、運転中であれば買取価格を引き下げるなどの措置も考えられる。

再エネ賦課金が無駄に膨らみ 国民負担が増していかないよう、努めて頂くことを期待している。

ー 了 ー

議員定数削減、提案者の真の目的とは?

前期、経費節減を理由に次の選挙から定数を28から24に削減する条例改正案を可決するも、市民団体の請願が採択されたことで一度も選挙をしないまま定数を28に戻したことが話題になった。

多様な市民の声を拾い上げるには議員は多いに越したことはなく、他自治体と比較しても 人口12万3700人に定数28が必ずしも多いとは言えない。

「議員定数削減で経費節減」というと聞こえはいいが、経費節減なら議員報酬削減という方法もある。

なぜ議員定数はそのままで報酬削減という議論にならないのかが不思議だ。

実は、この定数削減の裏に隠された本当の目的があるという話を聞いた。

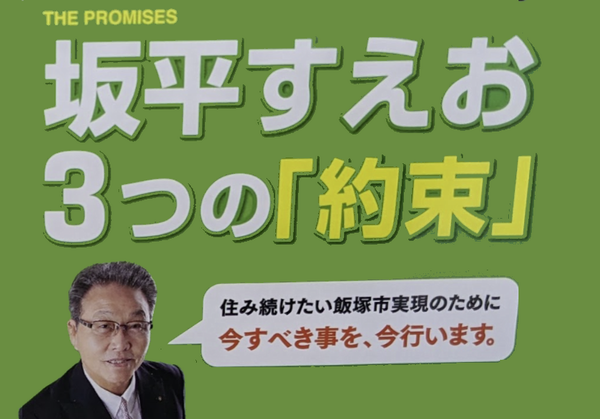

委員会開催を提案したのは、立憲民主党の道祖満議員、他に立憲民主党の市議が2人いるのになぜか坂平末雄議員と会派を組んでいる。

坂平議員と言えば、前期は副議長辞職勧告決議が可決したにも拘わらず2年間副議長の椅子から下りなかったほか、新飯塚市体育館移動式観覧席入札の不正の疑いで百条委員会にかけられ検察に告発されたことで知られる。

それでも選挙にはめっぽう強く、昨年4月の統一地方選では「今すべき事を、今行います。」と当たり前の公約を掲げ、定数28人中7位の素晴らしい成績で再選を果たした。

さて、今回の委員会設置を提案した道祖議員は、平成29年9月議会において公共工事の入札に総合評価方式を取り入れるよう求めた人物だ。

翌30年に市は総合評価方式を導入し、その後4年間で坂平氏が株式を保有する企業グループが、市が関連する公共事業のうち約3分の2を受注、それに反発した地場17業者が「総合評価方式は不公平」として廃止を求める請願書を提出した経緯がある。

道祖議員が信念に基づいて提案した総合評価方式によって仲間が潤ったが、これはたまたまで、きっと偶然と思われる。

定数が28から24に減ると、現職の4人が落選する。

複数の地場業者に取材したところ、「それが本当の狙い」という答えが返ってきた。

総合評価方式の撤回に賛同する政敵を落選させるため、市民受けする議員定数削減を掲げているというのだ。

考え過ぎと思うが、そんな見方もあるのかと感心した次第である。

簡単な質問への回答拒否

簡単な質問への回答を拒否し、日本郵政グループの行動憲章に反した対応をしている。

一昨年、福岡市内の 大型マンションの敷地内に、郵便ポストが新たに設置された。

最近はSNSの普及により 手紙を送ることが極端に減っている。

「郵便物数の減少に応じて 郵便ポストも減少する中、新設は抑制されているというのに なぜ?」

こうした読者からの問い合わせがあったので調べてみることに。

日本郵便のウェブサイトで確認したところ、「集配業務を受け持つ郵便局長が、市街地については、利用見込戸数が200戸以上で、かつ、隣接ポストとの距離が250メートル以上ならば設置できる」という社内規定があり、新たに設置されたとしても不思議ではない。

福岡市は大型マンションが次々に建設されており、新設を希望するところが増えてくることが想定される。

そこで、ポストを設置した郵便局を訪ね、今後の参考のために、

「どういう経緯でこのマンションの敷地内に郵便ポストが設置されたか」

「文書で依頼があったか、口頭だったか」

「設置費用はどれくらいかかったか」

と 簡単な質問をしたところ、マスコミ対応ということで 熊本市にある 日本郵便㈱九州支社の広報担当を紹介された。

そこから電話があり同じ質問をしたが、1日置いて「取材に応じられない」との回答があった。

日本郵便ともあろう会社の 理由なしの回答拒否には驚いた。

日本郵政グループのウェブサイトには、「行動憲章」が掲載され、「透明性の高い業務運営と公正な開示を通じて、企業としての説明責任を果たします」とある。

また、日本郵政グループの社長は、岩手県知事時代に情報公開を積極的に進めた増田達也氏、社長が知ったらどう思うだろう。

簡単な質問への回答拒否、裏には何かあると勘ぐりたくなる。

飯塚市有地開発を受注したのは?

「市有地の開発を市議が受注」というだけで政治倫理上おかしな話だが、これがまかり通っているのが飯塚市だ。

市議会議員というのが 昨年何度となく話題となった 副議長経験者なので 興味をそそられる。

今回はその関連で、同時期に別の市有地の開発を受注した業者について調べていたところ、市議会から公共事業の受注者に相応しいか質問が出ていたので触れておきたい。

飯塚市は、令和元年度に用途廃止した旧立岩交流センターの民間事業者への売却を決め、昨夏「まちづくりに資する土地活用」を含めたプロポーザル方式で事業者を公募した。

建設費高騰で採算が合わないと 地元不動産業者が敬遠する中、手を挙げたのが C社という 福岡市中央区に本社を置く不動産会社1社のみ、その後 市の選定委員会を経て その1社に決定したことが今年の8月に公表された。

飯塚市の公表結果は → こちら

だが直後から、会社のホームページもなく 業界でもあまり聞かれない社名だったため、心配する声が上がるようになった。

同社プロポーザルの内容は、現建物を解体後 14階建のマンションを建設し、1階にコーヒーショップ及び多目的広場を設置、2~14階に 52戸を分譲するというもの。

問題は実現できるかだが、同社は現社長が同業者から事業を引き継ぎ10年と業歴も浅い上、年商1~2億円台で推移、長短借入金が 年商の倍近い約3億5000万円と窮屈感が窺える財務内容である。

同規模のマンション建設には 10億円超の資金が必要で、単独では金融機関から調達ができないと思われる。

また、過去にマンションを建設して販売した実績がないことも判明、不安材料が増えることとなった。

昨年10月に同社を訪ねた際は、対応した社員に「この件は社長の専権事項で詳細は知らない」という理由で断られてしまった。

その後、社長に面談が叶い、間もなく80歳(当時)、営業意欲が旺盛な方ということは確認できた。

また、資金計画についても言及があり、JV(共同企業体)を選定中という話も聞かれた。

市議会からは 市の業者選定のあり方に問題があるのではと指摘する声も上がっているが、契約が締結されているので 決定した以上は覆すことができない。

今のところは、同社に JVパートナーが見つかるかも含め、計画を実行できるのか見守っていくしかない状況となっている。

今年の十大ニュース

県内各地から数多くの話題を提供頂きました。

感謝の意を込め、弊社が選ぶ十大ニュースを発表します。

10位 春日市長、資産報告に虚偽記載の疑い

7期目の選挙も楽勝だった春日市の井上澄和市長、情報開示を拒む姿勢は大任町並みと指摘する声も。

→ 関連記事

9位 我がことだけ、なりふり構わない 稲富修二代議士

4月の統一地方選、立憲の稲富代議士は 他党の県議と2連ポスターを作ったかと思えば立憲のN市議の支援は一切せず、理解に苦しむ行動が目立つ。

いったい何がしたいのか。

→ 関連記事

守谷県議は国民民主党幹事長代行(当時)、現在は常任幹事

8位 ワクチン接種後の副反応被害が表面化

今年も新型コロナウイルスワクチン副反応被害に関連する記事を書いた。

来年も マスコミが報じない影の部分にスポットを当てていきたい。

→ 関連記事

7位 立憲県連顧問の吉村氏、政党支部の残金900万円を自身の政治団体へ

「政治とカネ」の問題を追求するはずの立憲民主党、その県連顧問がこれでは まともな追求ができるはずがない。

→ 関連記事

6位 飯塚市の坂平副議長、百条委員会を振り切る

「今すべき事を、今行います。」と当たり前のことを公約に掲げたにも拘わらず、再選を果たした飯塚市の坂平市議、来年は 素晴らしいゴミ焼却施設建設のオピニオンリーダーとして期待が集まっている。

→ 関連記事

5位 田川地区、介護と政治の深い闇

田川地区の介護保険料が高いのはなぜか。

政治家が介護事業に関わっていることとの関係を検証した。

→ 関連記事

4位 現職の二場公人氏を破り 村上卓哉市議が新市長に

今年の統一地方選も各地でメイクドラマがあった。

中でも特筆すべきは田川市長選挙だろう。

→ 関連記事

3位 佐々木県議会副議長、説明責任果たさず

田川市には清潔な県議会議員が必要です。

政務活動費の支出の仕方や、親戚の県道取得への担保提供、報道を無視し続ける不誠実な態度は、政治の不信と疑念を増幅させています。

→ 関連記事

2位 進む 利権絡みの国道3号広川~八女バイパス建設

国道3号、八女市と広川町の住民が 渋滞解消を望んでいるのは 広川から久留米に向かう箇所だが、広川~八女に600億円の利権バイパスが実現しようとしている。

福岡県民の負担は200億円、その分他の道路の整備が遅れる。

誰も止めようとしないのはなぜ?

→ 関連記事

1位 町村会会長選挙で大どんでん返し、永原町長敗れる

田川市長選で永原氏の義弟、二場公人氏が敗れたのに続き、福岡県町村会会長選挙で永原町長がまさかの敗戦、流れが変わったと実感した瞬間だった。

→ 関連記事

以上ですが、こうして振り返ると やはり筑豊の話題が多いことに気づかされます。

来年も良い世の中になるよう情報発信に努めて参ります。

それでは、良いお年お迎えください。

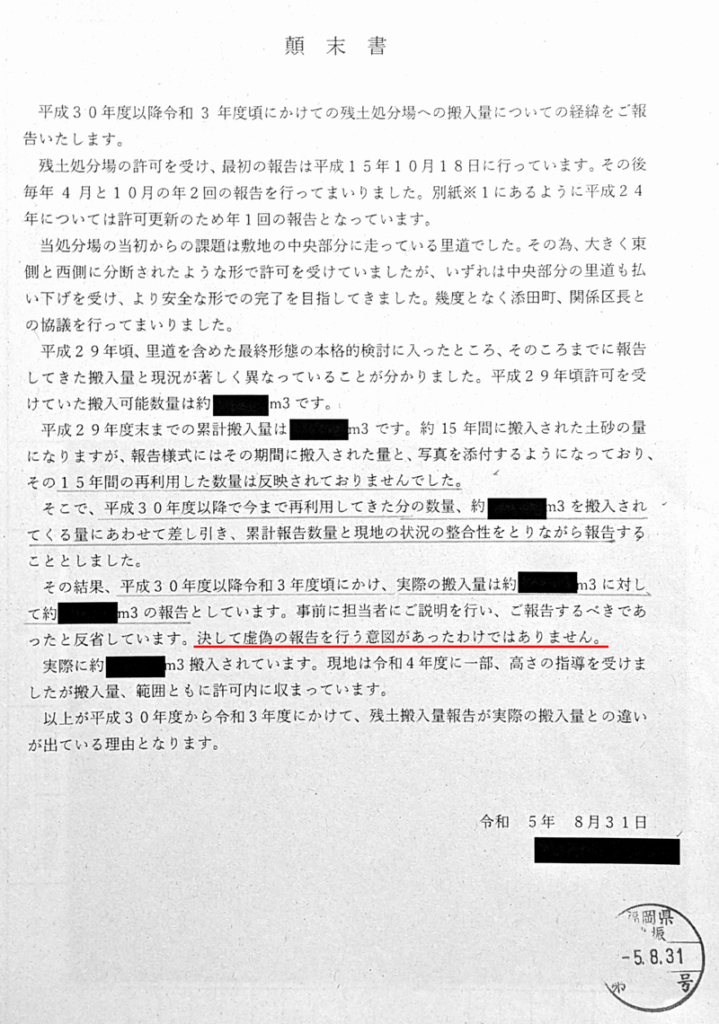

大任町の建設発生土、虚偽報告と新たな疑惑

昨年、大任町の住民が、町の工事の建設発生土が分かる資料の情報公開を求めたところ、開示を拒否され疑念が深まったという内容だった。

ところが3月になって、永原町長が情報公開を進める方針を発表、改めて情報公開を求めたところ、平成30年度~令和3年度までの建設発生土の資料が開示されることになった。

関係者がその資料を精査、その結果、永原譲太郎氏が福岡県に提出していた「土砂埋立て等報告書」に虚偽記載があることが判明した。

今回は、その顛末と新たな疑惑について報じるが、その前に 1月の記事を下記に再掲するのでご一読願いたい。

以下 今年1月の記事。

昨年8月に「大任町から出た違反盛土の全容」という記事を書いた。

大任町の隣、添田町の土砂処分場に計画を6mも上回る高さに積み上げられた盛土が下流域の住民を脅かしているという内容で、週刊Fridayも報じたほどである。

Friday記事は → こちら

大任町では衛生処理関連の大型施設や関連する道路整備工事が集中して行なわれ大量の建設発生土が出て、それを永原譲太郎氏が許可を受けた添田町の処分場に搬入していたと思われる。

その後、県が永原氏に土砂の撤去命令を出し、状況が改善されたというところまで報じたところである。

しかし、これで終わらせていいものだろうか。

大任町発注工事の建設発生土の全てが永原町長の家族の土地に捨てられたとなれば、かなりの利益を得ていることが考えられ、政治倫理上の問題が出てくる。

昨年9月7日、大任町の住民が勇気を出して、「平成31年以降の町発注工事の建設発生土の処分場所、量(㎡)、期間が分かる書類」の情報開示請求を行った。

本来2週間で出てくるはずだが2週間延期、いろいろと理由をつけて再提出、そして期限延長を経て、12月28日になってようやく通知が送られてきたという。

2ヵ月半経って出てきたと思ったら不開示決定、理由は例によって「公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産、又は社会的地位の保護、犯罪の予防…云々」、つまり、出すことで反社からの被害を未然に防ぐというお決まりの言い訳である。

請求内容をご覧頂くと分かる通り、「業者名不要」と書いてあり、誰が捨てたかは問われておらず、業者が反社に狙われるということは有り得ない。

いつ どこに どれだけの量を捨てたかが知りたいだけだ。

これでは、永原町長が発注した建設工事の発生土の全てが子どもの処分場に捨てられ、家族でぼろ儲けしていると思われても仕方がない。

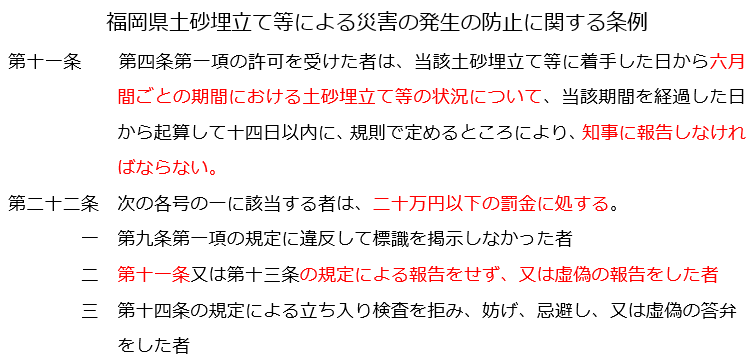

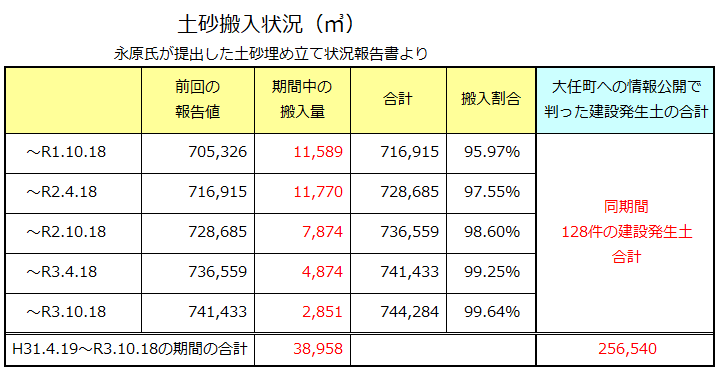

建設発生土の受け入れをしている事業者は、半年に1回、搬入量・搬入割合・今後の搬入可能量の書類を提出することが県条例で義務付けられている。

当然、添田町の処分場で受け入れている永原譲太郎氏も提出していたので、平成24年以降の報告書を情報開示請求で取り寄せた。

それをまとめたのが下記の表である。

令和3年10月18日の報告では、2851㎥搬入して 搬入割合が 99.64%とほぼ限界に達していたが、同4年4月18日の報告の際、これまで搬入した土砂量に 締固め率 0.85を乗じた数値に変更し、搬入割合が 91.51%に減少している。

「これまでは土砂搬出したときの量で計算していたが、搬入後踏み固めているので実際の体積は0.85倍である」というのが業者の言い分で、県もそれを認めており それについて異論はない。

しかし、これまでの報告書の数値に虚偽の疑いがあると関係者は指摘する。

というのも、平成29年10月23日に汚泥再生センターの契約議案が可決して以降、建設現場の造成工事や付帯する道路工事が一気に行われ 大量の土砂が出て、同処分場に搬入されているはずだが、その後の土砂の搬入量が極端に少なくなっているからだ。

また、令和2年11月16日に最終処分場、同3年3月17日にごみ処理施設の契約議案が可決しており、その後も大量の土砂が搬出されていると思われる。

まさに急激に土砂が積み上がり、添田町民を不安に陥れた時期と重なる。

20日の記事で紹介した情報開示請求「平成31年以降の町発注工事の建設発生土の処分場所、量(㎡)、期間が分かる書類」というのは、報告書に記載した「期間中の搬入量」が正しいかどうかを確認するためのものだった。

その書類を開示しないというのだからますます怪しい。

虚偽報告は条例違反となり罰則が定められており、政治倫理上の問題に止まらない。

疑いを払拭するには永原町長が情報を開示をすればいいだけ、簡単なことだ。

以上が過去記事で、ここからが今回の内容となる。

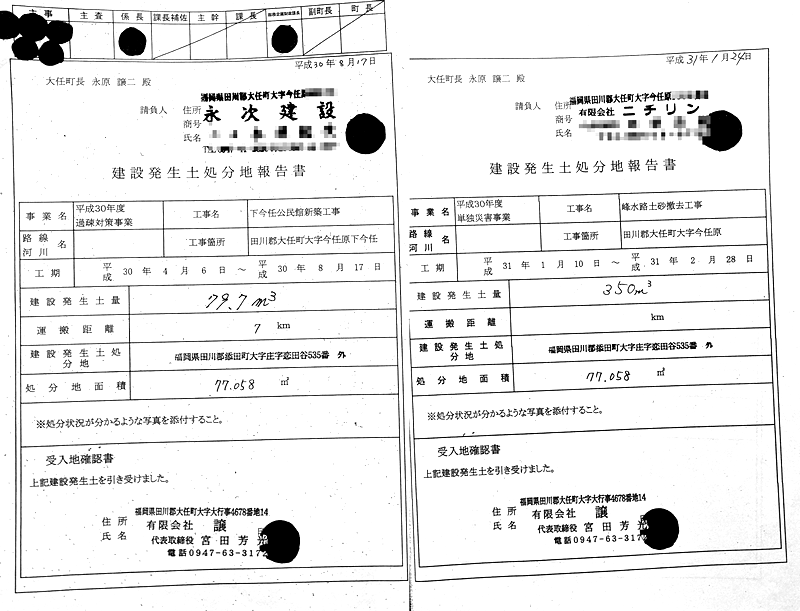

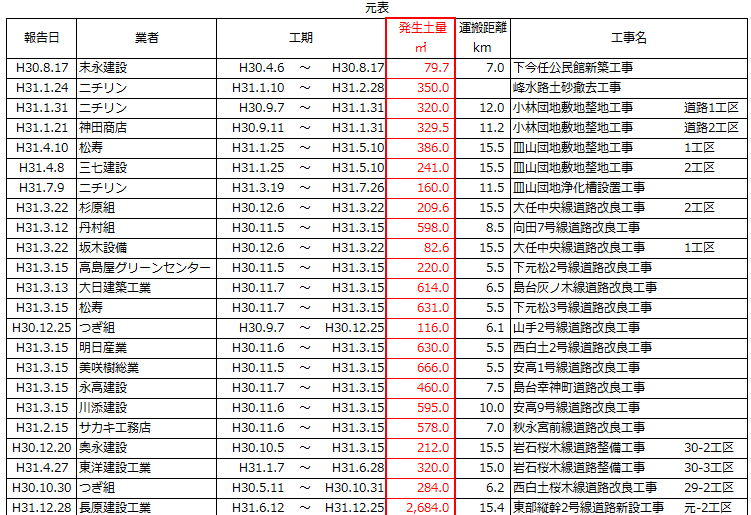

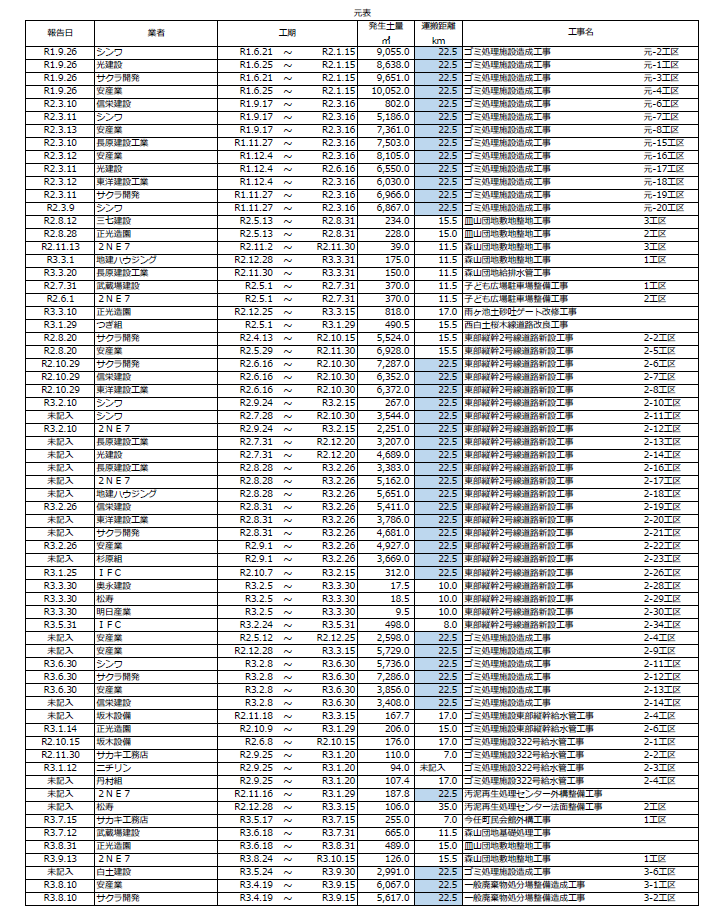

大任町(永原譲二町長)が公開した「建設発生土処分地報告書」には、報告した建設会社名、事業名、工事名、現場の箇所、工期、そして、建設発生土量と運搬距離が記されている。

「上記建設発生土を引き受けました。」と受入地確認をしているのは、有限会社譲(代表者 宮田芳光氏)、株主は同処分地の管理者である永原譲太郎氏だ。

公開された資料(下図)を元に、関係者が平成30年4月19日から令和3年10月18日までの建設発生土処分地報告書 128枚を集計したところ、管理者の永原氏が県に報告していた量と大きな乖離があることが判った。

永原氏 が県に報告していた、平成31年4月18日から 令和3年10月18日までの搬入量合計は 3万8958㎥、ところが ㈲ 譲が 同処分場に受け入れていた建設発生土の合計は 25万6540㎥、なんと約 6.5倍も 多かった。

つまり、譲の報告通りなら 永原氏が県に虚偽の報告をしていたことになる。

県条例では、虚偽の報告をした者には 20万円以下の罰金刑が科せられると規定されており、県は事態を重く見て永原氏へのヒアリングなど調査を行ったという。

その結果、県は悪質ではないと判断した模様で、永原氏は「顛末書(下図)」を提出することにより不問に付されている。

情報公開で入手した顛末書の写しでは、永原氏が搬出した合計量が黒塗りで確認できないが、「報告書には (搬出して)再利用した量が含まれていなかった。虚偽の報告を行う意図はなかった」と弁明、県は「刑事告発するレベルではない」と判断したもようだ。

ただ、永原氏が同一の処分場において、2年連続で顛末書を提出(1回目は 許可されていない場所に土砂を捨てたり 計画高を6mも超過、2回目は虚偽の報告)という杜撰な管理を行っているのは事実である。

そして、何より 政治倫理上の問題がある。

田川郡東部環境衛生施設組合(永原譲二組合長)が、大任町(永原譲二町長)を経由して発注した公共工事で出た建設発生土が、永原譲二氏のファミリーが管理する処分場に搬入され、この4年間で最低でも3億円以上の収入を得ていると見られている。

福岡地区であれば、こうしたあからさまなスキームは有り得ない。

公共工事でファミリーが大儲け、これを知りながら指摘もしない田川郡東部環境衛生施設組合議会の議員の皆さん、大丈夫ですか?

土砂処分場の管理者である永原譲太郎氏が、県に提出していた「土砂埋め立て等状況報告書」の虚偽記載疑惑は、同氏の顛末書提出で解消された。

しかし、地元では 新たな疑惑が生じている。

それは、大任町が発注している田川郡東部環境衛生施設組合関連施設の土木工事の建設費が、過大に見積もられているというものだ。

大任町が公開した「建設発生土処分地報告書」には、建設発生土量と共に運搬距離が記されているが、注目はその運搬距離だ。

ゴミ焼却施設の造成工事が行われている場所から 添田町の土砂処分場までは 片道約11km、どんなに遠回りしても15km圏内である。

ところが、汚泥再生処理センター外構整備工事、ゴミ処理施設造成工事、東部縦幹2号線道路新設工事の多くが、なぜか22.5kmと同一距離で報告されていた。

そのうち、東部縦幹2号線道路新設工事だけを抽出したのが下図である。

令和元年2工区から始まり令和2年34工区まであるが、運搬距離が 6.0kmから 22.5kmとかなり異なっている。

町の担当者は、「地元から苦情が出たので、令和2年6月以降、遠回りするルートに変えた結果 22.5kmになった」と説明した。

しかし、令和3年2月からは 10.0kmと距離が短くなっている。

その点について尋ねたところ、 「自分は設計していないので分からない」と回答、「忙しいので」と電話を切られ その後も折り返しはなかった。

設計・積算を行ったのは設計会社かもしれないが、それを認めたのは町であり、分からないではすまない。

疑問は膨らむばかりだ。

関係者は次のように話す。

距離が伸びれば 土砂の処分費用が積み上げり、工事費も上がる。

町が設計業者と組んで、工事費の上積みに関与した可能性もゼロではない。

距離をごまかしたとなれば、発生土量についても 多めに見積もっているかもしれない。

発生土量が増えると、建設業者と土砂処分場の両者は その分 利益が増え、Win Winである。

現時点では疑惑の域は出ないが、これが事実なら不利益を被るのは、発注者である田川郡東部環境衛生施設組合、ひいては田川地区の住民だ。

今後、組合や関係市町村においては、組合が支払う工事の各工区ごとの設計・積算の根拠書類、各工区を担当した設計会社の選定方法など、大任町に情報を公開させ説明を求める必要があるだろう。

ー 了 ー

国は自分の首を絞めることに?

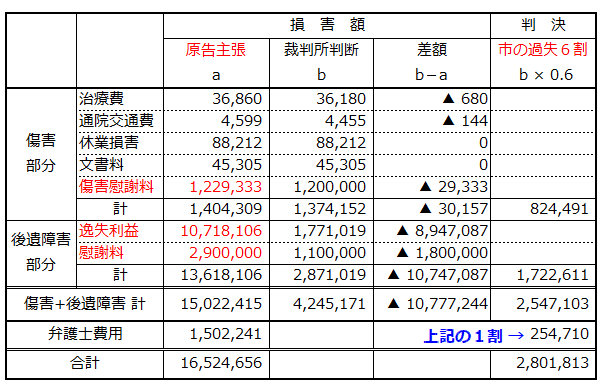

記録によると、令和2年8月の朝、国土交通省勤務の50代男性がランニング中、那珂川市が管理する歩道に生えたコケで滑って転倒し、坂道で5m程滑り落ちたとされる。

男性は右背中を打ち通院を繰り返し、同3年3月には右第3~10肋骨の骨折と胸椎部の障害が認められると診断された。

その後男性は市道の管理に瑕疵があったとして福岡地裁に提訴、男性の損害賠償請求額は約1652万円、うち治療費は3万6860円に過ぎなかったが、傷害慰謝料約287万円、後遺障害逸失利益約1070万円、後遺障害慰謝料290万円が請求の大部分を占めていた。

裁判では事故発生時刻や打撲の箇所に変遷があったと記載があるなど、男性の主張に不確かな点もあり争点となったが、10月19日の判決では、後遺障害逸失利益を177万円、後遺障害慰謝料を110万円と大幅に減額したものの、その他の請求は大筋で認め、市側に過失割合が 6割あるとして約280万円の支払いを命じた。

那珂川市は11月2日、判決を不服として福岡高裁に控訴している。

管理責任はもちろんあるが、山間部の市道全てに苔が生えているかどうか把握するのは現実不可能で 全国の地方自治体にとっても共通の問題だ。

男性は国交省の職員とあって役所の攻め方を熟知していたと思われるが、事故後の那珂川市の対応に落ち度があり 男性を怒らせた可能性もある。

損害賠償請求額には、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料という名目で計約1484万円が含まれていた。

1審の判決では 計約407万円まで大幅に減額されたが、2審では それらの内容や額、6割という過失割合の妥当性についても争われることになりそうだ。

このまま確定すれば、将来 「国」が管理する道路において類似の訴訟があった場合の判例として、自分の首を絞めることになりかねない。

また、自治体が賭けている保険料にも影響が及び、我々納税者にも関係してくる話である。

男性は順調に怪我から回復し、昨年と今年のハーフマラソン大会において素晴らしいタイムでフィニッシュという嬉しい話もある。

ひと頃のマラソンブームは落ち着いてきた様だが、公道を走る際は怪我のないようランニングを楽しんで頂きたい。

城南区のサーベイミュージアム(測量資料館)

国道202号沿い、中村学園大学の向かいにある 株式会社カクマルの1階フロアには、同社会長の曾根田馨氏が 長年にわたって収集した国内外の測量関係資料が展示されている。

江戸時代に活躍した伊能忠敬による「大日本沿海興地地図」を2メートル四方に再現したレプリカ、天体高度を測定する「象限儀(しょうげんき)」、方向角度を測定する「方向盤(わんからしん)」等の測量器、そのほか 17~18世紀を中心とする海外の測量機器等、めったに見られない貴重な資料だ。

サーベイミュージアムは、地域の方々に少しでも「測量」について知ってもらいたいという 曾根田氏の想いで平成18年に開館、以来 地元の学生や年配の方、マニアの方が 時には遠方から訪れているという。

カクマルは、測量資材の製造販売会社、全国の行政機関を主に営業を展開している。

ミュージアムには境界標のガチャ(500円)もある。

見学は無料、お近くをお通りの際はお気軽にお立ち寄りくださいとのことです。

福岡市城南区別府3丁目17-17

(カクマル本社1F)

TEL: 092-851-5656

開館時間:月曜日~金曜日(休館:土日祝日)

AM10:00~PM4:00

入場無料・予約不要

復興支援に6600億円、日本はアメリカのATM

我が国の報道では、戦争が終わる兆しは微塵も感じられないが、なぜ復旧・復興という言葉が出て来るのか。

この他にも、2024年2月19日には「日本・ウクライナ経済復興推進会議」が東京で開催されることが決まっている。

戦争の真っ只中、勝つか負けるかの戦いをしている国が、3ヵ月後に復興会議を予定に入れることが信じられない。

この状況を「来年早々に戦争終結は既定路線、アメリカは財政的余裕がないので 日本に復興支援の金を強要している」と見る識者の声もある。

岸田総理は、先の中東訪問で、エジプトに約2.3億ドル(約338億円)、ヨルダンに約1億ドル(約146億円)の財政支援を実施すると表明したばかりだ。

外交戦略の一つとして、グローバルサウスへのインフラ整備を進めることで 将来我が国に有益になるということなら まだ理解できるが、アメリカがロシアを追い詰めて始まったウクライナ戦争で、桁違いの45億ドル(約6600億円)の復興支援をするのはなぜ?

米国債を買い支え続けている我が国は「アメリカのATM」と揶揄されてきたが、この6600億円もその延長と言える。

岸田総理は、ウクライナ復興支援が国益に叶うというのなら その金額の根拠を示す必要がある。

示すことができないなら さっさと辞めて頂いた方が国民のためだ。

国民の金はわしのもの

国会では 自民党派閥の裏金疑惑などが問題視されているが、これから話す 県内の某政治家のケースも かなり悪質と言えるかもしれない。

法をすり抜ける上手さはどこかの副議長と同じだが、こんなことが許されるていいものか、特に この政治家に関わりのある方にはよく考えて頂きたい。

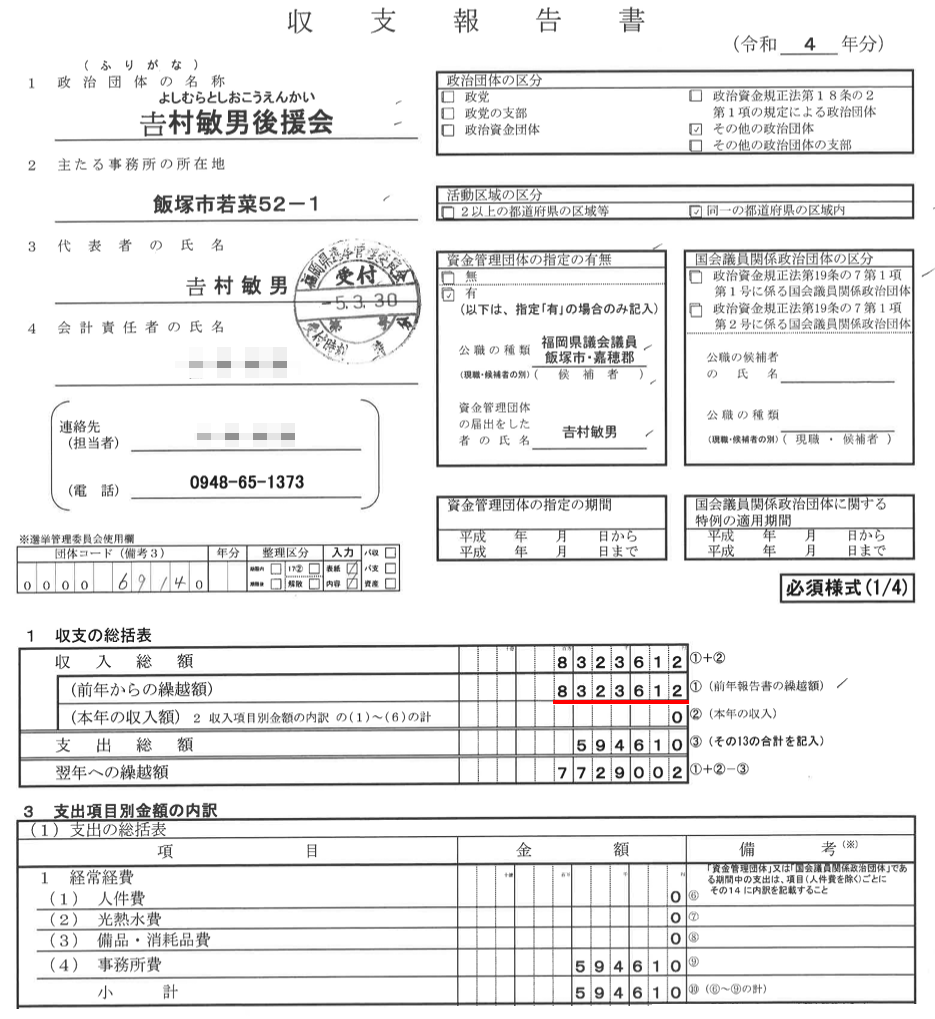

登場するのは 元県議会議員の吉村敏男氏、立憲民主党福岡県連の顧問を務め 佐々木允県議を副議長に押し上げた立役者、また「九州の自立を考える会」の副会長を務める人物だ。

吉村氏は平成31年4月の県議選で落選後、今年の統一地方選にも出馬はしなかったが、現在も自身が代表を務める後援会を維持し、公式ホームページも存在するので まだ政治家と言ってよいだろう。

→ 元福岡県議会議員 吉村敏男 ホームページ

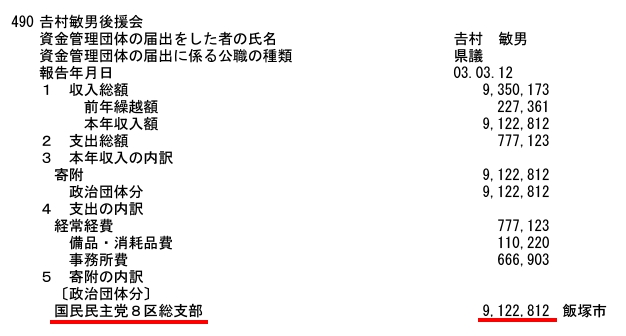

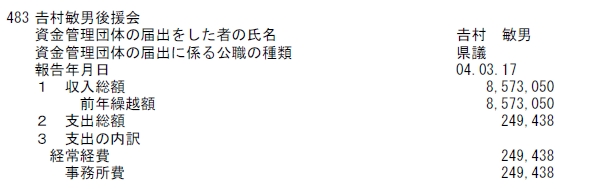

下図は 令和4年分の吉村敏男後援会の収支報告書であるが、前年からの繰越額 832万3612円という額に注目してほしい。

国会議員でも 現職の県議でもないのに、これだけの額を後援会にプールしていることに驚きだ。

あまり知られていないが、政治団体を解散した場合、そこにある残金の報告義務はあるが その行き先について追跡する法的な規定はなく、大抵の場合、政治家個人の懐に入る いわゆる臨時収入になる。

後援会の資金は 政治家本人が寄附として入金することが多いので、解散時に本人に戻るという流れに、そこまで目くじらを立てることもないという考え方もある。

だが、吉村氏の場合、その金額の大きさ、入手した経緯が 看過できるレベルではないのだ。

令和4年分で 次年度繰越金として 772万9002円を計上、仮に 後援会を解散した場合、吉村氏の懐に入ることになる。

解散時の残金の行き先を届け出る仕組みになっていないのは 法の盲点と言える。

税務署が把握しなければ 税金もかからない。

与野党含め 国会議員はそのことを じゅうぶん承知しているが、故意に放置しているという指摘もある。

知り合いの国会議員に尋ねてみたらいかがだろう。

平成24年に民主党が下野して以来、「民進党」になったり「維新の党」やら「希望の党」が出てきて、今振り返っても理解することは容易ではない。

ここでは、どうやって吉村氏が後援会にこのような大金をプールしたかについて説明するが、ひとつ言えるのは 政党の離合集散のどさくさで、偶然 大金がそこに出現し、それを動かせる立場にあったということである。

平成29年10月の衆院選直前、福岡県では 当時「民進党」の現職衆院議員の城井崇氏と稲富修二氏、浪人中だった緒方林太郎氏らが離党して「希望の党」入り、一方で「希望の党」から排除された山内康一氏は枝野幸男氏が立ち上げた「(旧)立憲民主党」に参加、その後、参議院議員の野田国義氏も「(旧)立憲民主党」に合流した。

その結果、「民進党(同30年6月に(旧)国民民主党に名称変更)」福岡県連にとどまった国会議員は 参院議員の古賀之士氏だけになり、本来国政選挙に使うはずだった 潤沢な資金(約2億円)が残されたという経緯がある。

当時の「(旧)国民民主党」県連会長は吉村氏、その資金を仲間で合法的に山分けすることを決め、他の国会議員・地方議員らも損をする話でもなかったので その決定に従っている。

資金の流れを見て行くと、旧国民民主系の国会議員(城井氏、稲富氏、古賀氏)はじめ 地方議員に幻滅してしまうほど低レベルな内容である。

今回はそこには触れないが、中心人物の吉村氏が行った資金移動について、明らかにしておきたい。

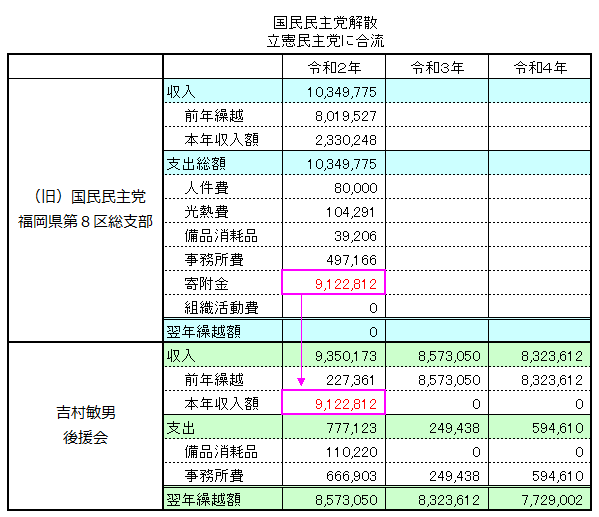

前述の様に 同31年4月の県議選で吉村氏は落選、県議という身分を失ったが「(旧)国民民主党」 第8区総支部(直方市、飯塚市、嘉麻市、中間市、宮若市、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡)の総支部長を辞任せず 居座り続けていた。

令和2年8月19日、「(旧)国民民主党」の党本部は、解党し「(旧)立憲民主党」と合流して 新党結成を決めた。

それに応じ、同年9月末までに「(旧)国民民主党県連」はじめ 各衆院選挙区の政党支部も、政治団体の解散届を提出している。

下の図は、県が公表している「(旧)国民民主党」第8区総支部が 同年9月28日に解散届と同時に提出した収支報告書である。

収入と支出の金額が1034万9775円なので 総支部の残高は0円だが、寄附・交付金として 912万2812円を支出していることが分かる。

もうお察しの通り、寄附の相手先は 吉村敏男後援会だった。 福岡県公報 令和3年3月26日

福岡県公報 令和3年3月26日

第186号増刊1 [PDFファイル/2.17MB] 13頁

令和2年8月31日付で、「(旧)国民民主党第8区総支部(飯塚市若菜52-1)」から「吉村敏男後援会(飯塚市若菜52-1)」に 912万2812円の資金が移った。

同住所の建物内で右から左への資金移動、名目は 政党支部から後援会への寄附である。

寄附とは、一般的に「公共の利益のために自身の金品を差し出すこと」を指すが、私たちの知らない もっと幅広の解釈があるようだ。

吉村氏は(旧)国民民主党第8区総支部で 自身が代表 兼 会計責任者を務めていた。

自民党の国会議員のように多額のパーティー券収入がある場合は別だが、野党議員の場合、後援会活動の収入の殆どは 自己資金か政党からの寄附金で、政党からの寄附金は「政党助成金」が 元になっている。

つまり、国民の税金が原資である。

令和2年分政治資金収支報告書

福岡県公報 令和3年11月30日

第254号増刊1 [PDFファイル/1.13MB] 112頁

令和3年分政治資金収支報告書

令和3年分政治資金収支報告書

福岡県公報 令和4年11月29日

第353号増刊1 [PDFファイル/1.01MB] 104頁

翌年への繰越金は772万9002円、(旧)国民民主党から入手した金を自身の後援会の事務所経費として使い続けている。

「国民の金はわしのもの」というタイトルは、(旧)国民民主党の資金を 我が物として使っているという意味ではなく、原資が国民の税金、政党交付金を我が物にしていることを指している。

そもそも、政党が政党交付金として国からもらった資金は、その政党の政治活動に使われなければならない。

党が解散して他党に合流する決定をしたのであれば、党に残った資金は 国庫に返納するか、合流する党に移動させるのが筋だろう。

ところが、(旧)国民民主党の県連会長の吉村敏男氏は、令和2年の解散時に残った資金を国庫に返納せず、立憲民主党に持ち込むこともせず、そこにいる 国会議員(城井崇氏、稲富修二氏、古賀之士氏)と地方議員で山分けする方針を決めた。(これについては別途報じる。)

そして、自らが代表と会計責任者を務める(旧)国民民主党第8区総支部に残った資金 912万2812円を自身の後援会に移し、使い込んでいる状況だ。

この厚かましさはとても真似できるものではない。

完全に国民の感覚とずれている。

そう言えば、佐々木允県議を県議会副議長に押し上げたのも立憲民主党に入党させたのも 吉村氏と言われている。

10月11日に行われた 佐々木氏の副議長就任記念祝賀会で、佐々木氏は 吉村氏を「私が新人の頃から 県議会の有り様を教え導いて下さっている」と紹介、強固な師弟関係であることを披露した。

この言葉に全てが集約されていると思われる。

こうした人物が 立憲民主党福岡県連の顧問であり、九州の自立を考える会の副会長を務めていることから、これらの団体の信頼が低下するのを心配する声が出始めている。

県議が県道用地取得に担保提供

その続編だが、資金の出所について調べたところ、県道予定地の買収にも 佐々木氏とその家族が間接的に関わっていたことが分かった。

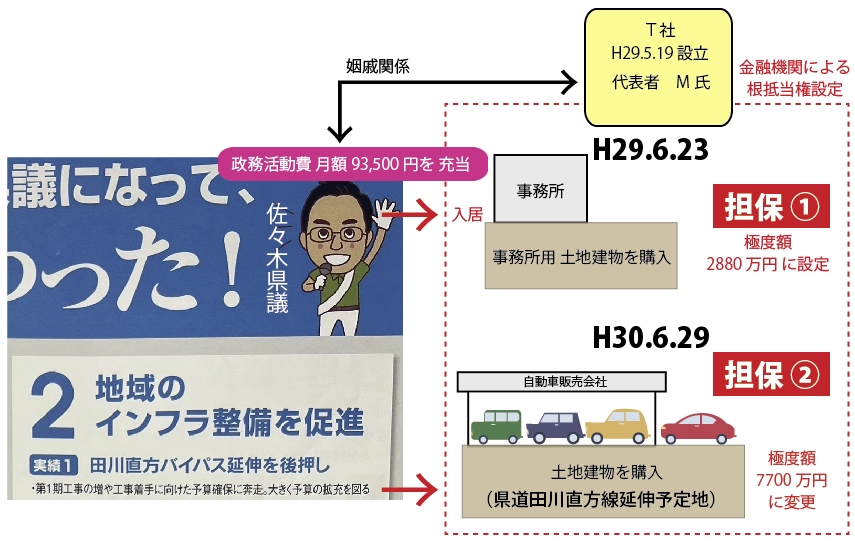

まず 、姻族の会社は T社(仮称)という商号で、設立は平成29年5月19日とされる。

本店住所は 当初、購入した建物の住所(田川市大字伊田4510-6 佐々木県議の事務所)で登記されていたことから、佐々木氏が同社の設立に深く関与していたことが推測される。

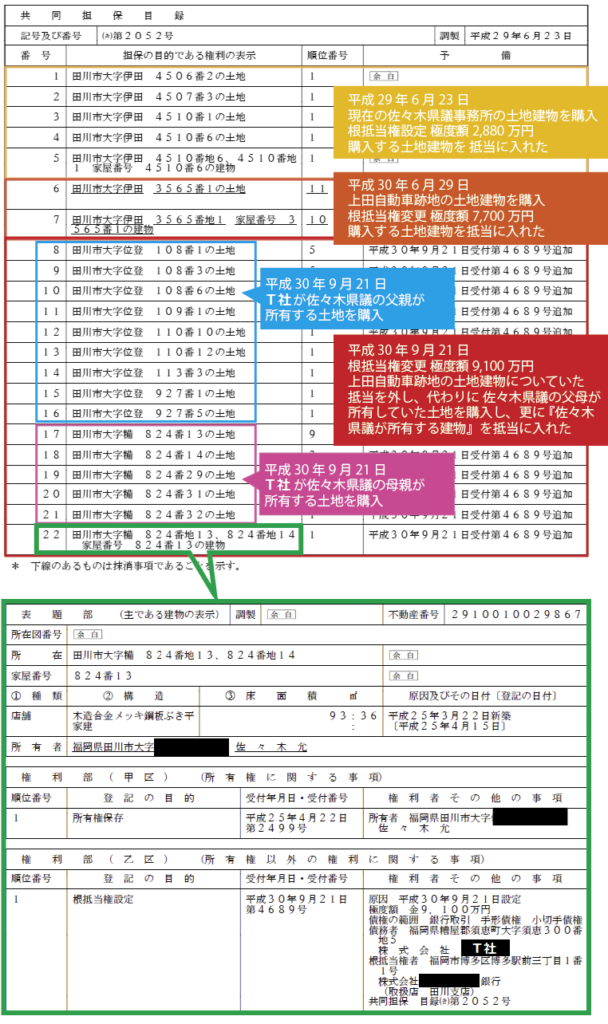

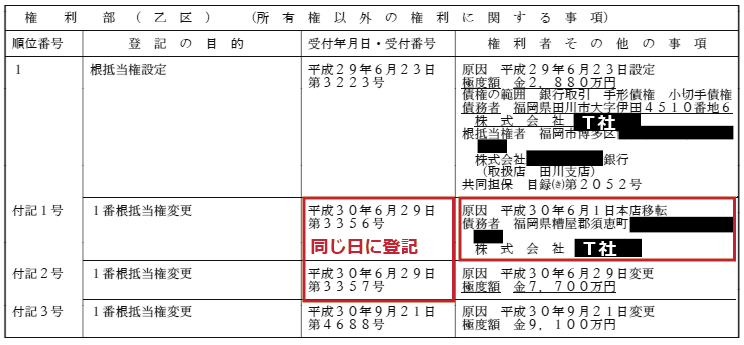

下図は T社が購入した建物の「所有権以外の権利に関する登記事項」の写しであるが、平成29年6月23日に T社が 金融機関から融資を受けたことが分かる。

一般の我々に「根抵当権設定」というのは馴染みのない用語だが、ここでは「共同担保目録第2052号」に記載された資産を担保に設定することで 「最高2880万円を限度に金融機関から借りることができる」という意味になり、万が一 T社が破産した場合はそれらが差し押さえられることになる。

その後、6月29日受付で本店住所移転と同時に 根抵当権極度額が 7700万円に変更され、更に 9月21日付で 極度額が 9100万円に変更されている。

平成29年に設立したばかりの会社に、金融機関が 1年3ヵ月で 9100万円もの資金の融資を決めており、相応の資産が担保として差し出されたことが考えられる。

金融機関から融資を受ける代わりに T社が差し出した担保「共同担保目録 第2052号(下図)」について解説する。

まず、同目録の左の列の番号 1~5 は、平成29年6月23日に T社が土地建物(田川市大字伊田4510-6、現佐々木県議事務所)を購入した際、極度額2880万円で根抵当権が設定されているが、取得した土地建物を担保に入れている。

続いて 番号 6~7、これは 同30年6月29日、根抵当権極度額が 7700万円に変更された際に、追加で差し出された担保である。

この日、T社は 県道田川直方線延伸のルート上にある ㈱上田自動車の土地建物(田川市大字伊田3565-1)を購入しており、ここでも取得した土地建物を担保に入れている。

上田自動車の土地が 県道延伸のルート上にあることは分かっていたので、上田自動車の経営者が直接 福岡県に売却すれば良かったが、同社は経営不振で売却先を探していた。

その情報を佐々木氏がキャッチし、T社が購入することになったと推測される。

ここまでは さほど問題はなさそうだが、番号 8~22 の内訳を見ると かなり違和感を覚える。

上田自動車跡の土地建物を購入して 3ヵ月後の 9月21日、この時 根抵当権極度額が 9100万円に変更されている。

担保設定(番号 6~7)されている上田自動車跡の土地建物は、県道用地として売却するためには担保を外す必要があった。

当然、その代わりになる資産を差し出さなければならない。

そして、なぜか T社は 同日付で 佐々木氏の父親が所有する土地(番号 8~16)と母親が所有する土地(番号 17~21)を購入し、それら担保に入れている。

そしてもう一つ、T社が 佐々木氏が所有する建物(番号 22、田川市大字糒824-13)を、所有権はそのままで 担保に入れていたことが判った。

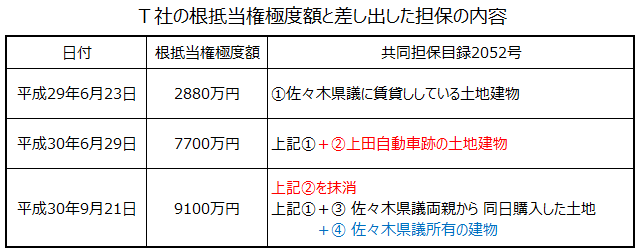

T社が購入した物件に設定された根抵当権の「共同担保目録2052号」について、簡単に整理すると下図のようになる。

T社は3回にわたり不動産を取得、個別の取り引きに見えるが、3回とも同じ金融機関の融資を受け、一つの共担目録に記載があることから 関連していることが分かる。

ある現職政治家は、政務活動費を充当している事務所の物件取得、及び県道用地取得に関する共担目録に 佐々木氏所有の建物があることが一番問題と指摘する。

T社が破産した場合、佐々木氏所有の建物は差し押さえられる。

裏を返すと、佐々木氏所有の建物がなければ、T社の不動産取得は成り立っていない。

まず、佐々木氏の県議事務所の土地建物について。

T社は 同事務所の土地建物を維持していくのに 家賃収入(月額18万7000円)を得ているが、そのうち 9万3500円は政務活動費から充当している。

平成29年8月から6年余で 少なくとも700万円の政務活動費が充当されてきた計算になるが、このおかげでT社の経営は成り立ち、佐々木氏所有の建物が差し押さえられずに済んでいるという考え方もできる。

県議会の政務活動費使途基準に反していなければいいというものではない。

原資は県民の血税、それが政治家本人や家族や身内に還流していないと言い切れるかが問われている。

次に、県道用地となる上田自動車跡の土地建物について。

佐々木氏は、田川直方線延伸整備促進期成会の顧問を務め、選挙前の討議資料にも「田川直方バイパス延伸を後押し」「第1期工事の増や工事着手に向けた予算確保に奔走。大きく予算を拡充」と地元貢献をアピールしているが、地元県議としていち早く情報収集できる立場にあった。

T社が同土地建物を取得し抵当に入れた3ヵ月後、抵当から外す代わりに、佐々木氏が所有する建物を担保に差し出した。

不動産の専門家は、「この土地が、県に売却予定で担保を抹消する必要があるというのは分かっていたはずで、金融機関と佐々木氏らとの間で 代わりの担保を差し出すことで、話がついていたと考えるのが自然」と話す。

用地を購入したのは姻族の会社(T社)だが、その担保不足を佐々木氏が補ってやった。

期成会の顧問を務める現職県議が、バイパス延伸を後押しして大きく予算を拡充し、姻族の会社の県道用地買収を資金面で手助けしたという構図である。

いったい誰のために予算確保に奔走したのか疑問がわいてくる。

この土地取引の中で、公職選挙法違反逃れがあったと指摘する声がある。

繰り返しになるが、T社の設立は平成29年5月19日、代表者の住所は糟屋郡須恵町であるが、会社設立当初、本店住所は 田川市大字伊田4510-6で登記されている。

同年6月23日、T社は 前所有者から 同住所の土地建物を取得した。

それが 現在の佐々木氏の県議事務所で、佐々木氏のブログには 同年8月に入居したと記されている。

そして、約1年経った 同30年6月1日、T社は本店住所を 田川市から須恵町の自宅に移し、そして同じ月の 6月29日に 上田自動車跡の土地建物を取得、本店移転と土地建物取得は6月29日で登記している。

T社については 上記3回の不動産以外に取得した形跡がなく、それらの物件は全て田川市内にある。

会社設立の主目的は「不動産管理」なので、本店は田川市にあった方が利便性が良いはずだ。

なぜ 土地建物を取得した日と同じ 6月29日の登記受付で、T社が6月1日に須恵町の自宅に本店移転の事実を作らなければならなかったのか。

それは、公職選挙法に抵触する可能性が高いと判断したからではないかと言われている。

法律では、選挙の有無に関わらず、政治家や政治家が関係する団体が、選挙区内の人や団体に寄附を行うことが禁止されている。

今回、T社が取得した土地建物の担保に、佐々木氏が所有する建物が差し出されているが、T社の本店住所が田川市だと 選挙区内の団体への寄附行為と見做される可能性が極めて高い。

佐々木氏がこれを回避するために、T社が急遽本店を移転することに協力したと見られても仕方がないだろう。

佐々木氏の政務活動費の支出や、県道予定地に関連して姻戚関係にある企業への担保提供について、県議会の事務局に適正かどうか尋ねてみた。

「『道義的な適否』については、政務活動費制度では特に問題とはしていない」、「当議会のルール上、(担保提供などの)行為を禁じる規定が現状では存在しないため、いいとか悪いとかは言えない」との回答だった。

昨日今日と地元紙が政治資金収支報告書の公開について、県議会からの圧力があったことを報じたばかりだ。

現在 佐々木氏は福岡県議会を代表する副議長という立場、個人だけの問題ではなく、県議会として政治倫理に対する姿勢が問われている。

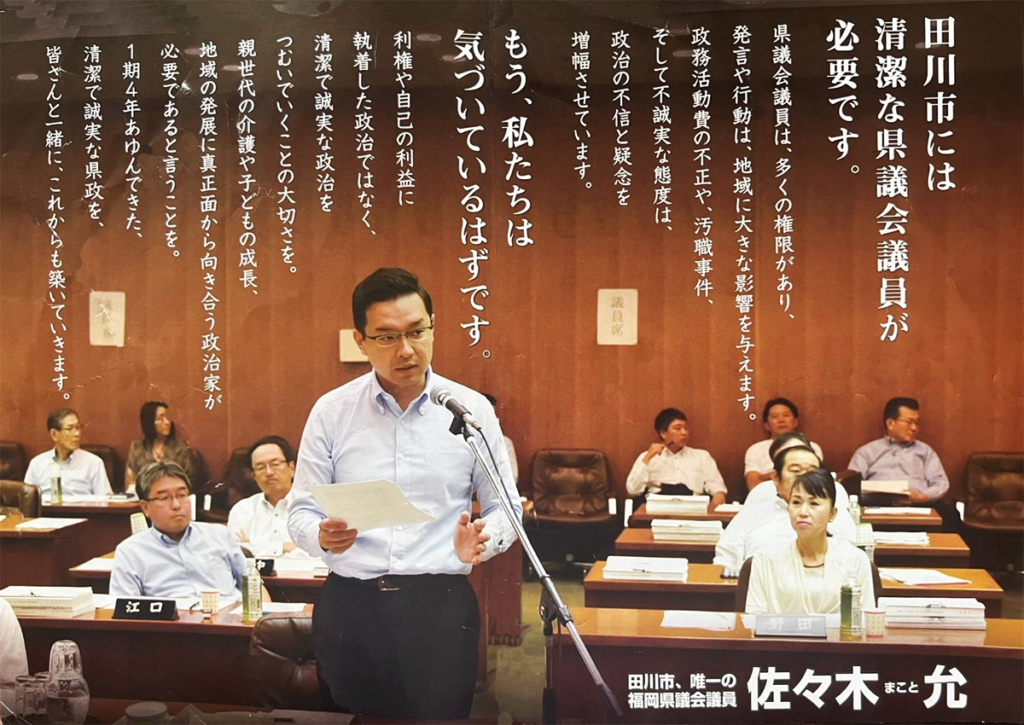

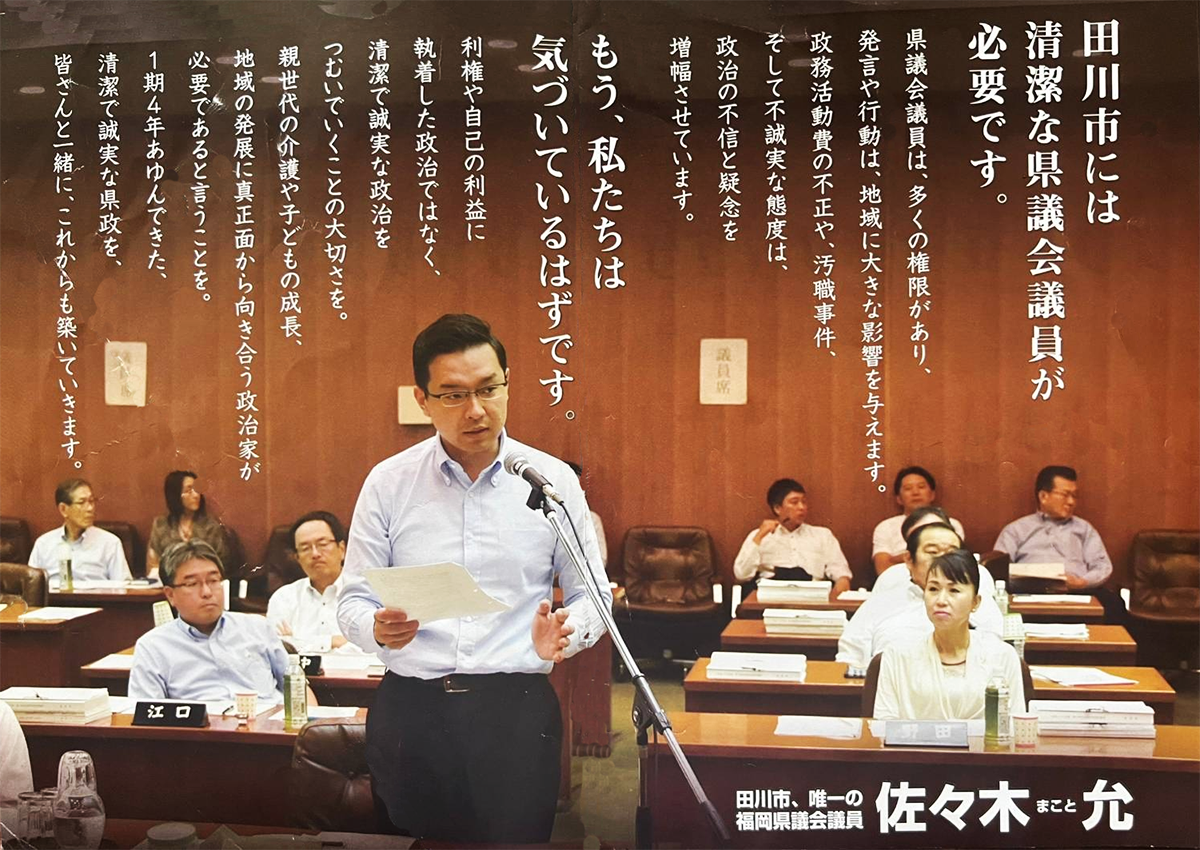

以前も紹介したが、あらためて 佐々木氏のチラシ(平成31年4月の県議選前に配布された討議資料)を読んでみたい。

「県議会議員には多くの権限があり、発言や行動は、地域に大きな影響を与えます。政務活動費の不正や 汚職事件、そして不誠実な態度は、政治の不信と疑念を増幅させています。」とある。

県議会議員に多くの「権限」があるかどうかは別として、県政の情報をいち早く取得できたり、県の幹部や職員に要望を直接伝えられる立場にあるのは事実だ。

このチラシ配布時には 一連の不動産取り引きや担保設定は終わっていたので、ここまで堂々と書けるということは、やましいことをしたという意識はないものと想像する。

この連載では、T社の土地売買の登記情報を元に客観的に報じてきたつもりだが、佐々木氏の言い分もあるだろう。

今後は 佐々木氏が、

・T社が 法の抜け道のためのペーパー会社ではないこと

・政務活動費が姻戚関係者に還流していないと言い切れるか

・県道予定地の取得と自身の建物を担保に提供したのは無関係であること

・T社の本店移転が公職選挙法違反を逃れるためではなかったこと

などを 集会やブログ等で有権者と県民を説明し、政治倫理上 問題がないと納得させられたらそれで良いだろう。

説明責任を果たさなければ、佐々木氏がチラシで述べているように「不誠実な態度」と取られ、県議会や立憲民主党に対して「不信と疑念が増幅」し、火の粉が飛ぶことになるだろう。

佐々木氏におかれては、「利権や自己の利益に執着した政治ではなく、清潔で誠実な政治をつむいでいくことの大切さ」を示して頂けるものと期待している。

ー ひとまず 了 ー

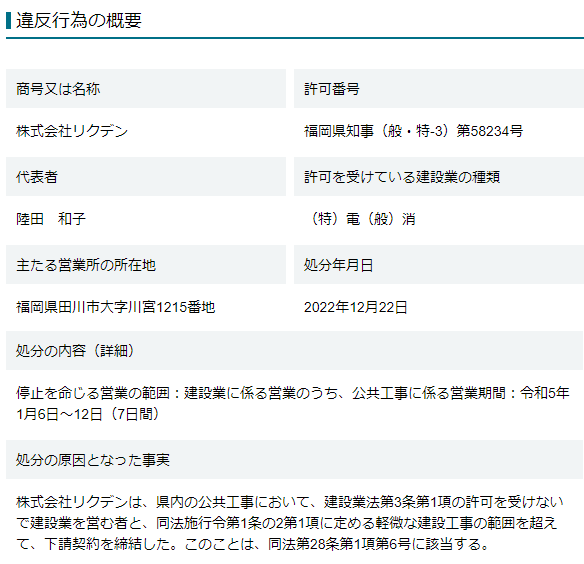

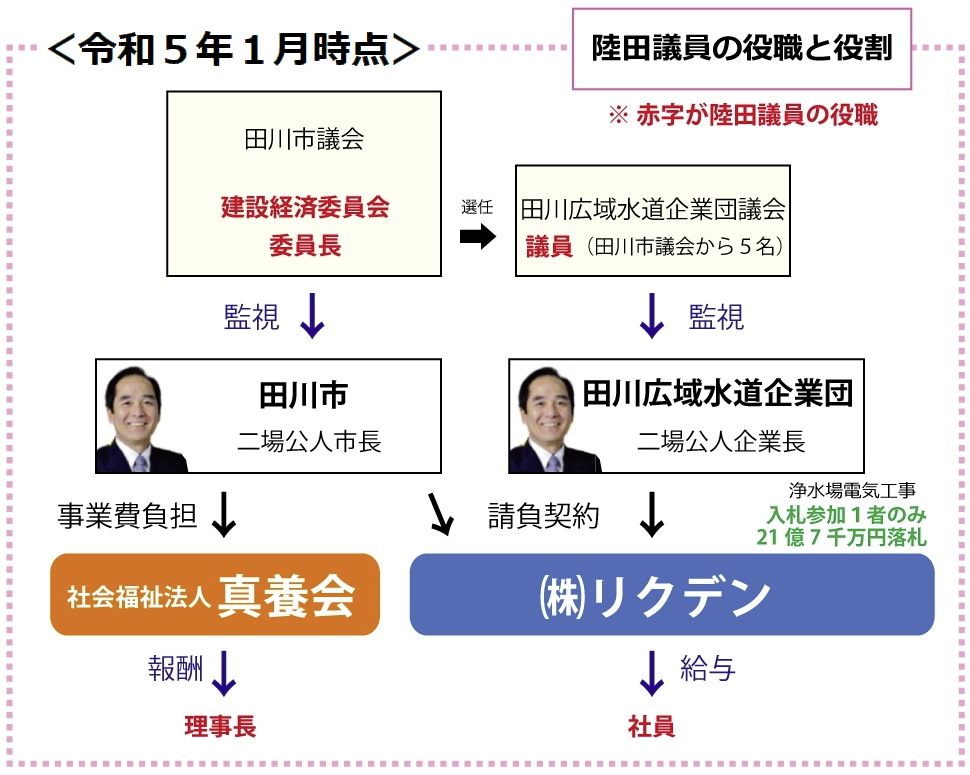

リクデンと陸田議長(再掲)

ということで、今年1月12日に弊社が報じた記事を 加筆修正して再掲する。

政治倫理という言葉がある。

「政治家が全体の代表者として公平・公正に行動するために持たなければならない行動規範」とされ、法律に触れずとも 倫理上どうかという点で使われる。

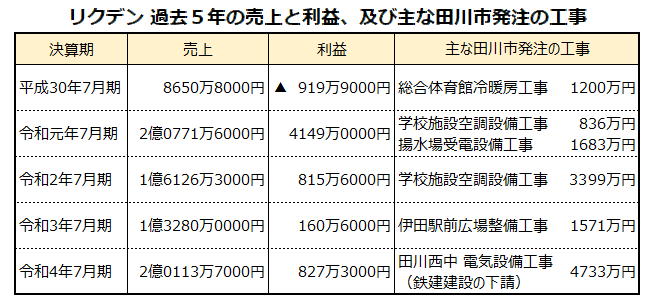

既報の通り、田川市の㈱リクデンが 東芝インフラシステムズ㈱とのJVで 21億7千万円の電気工事を受注した1ヵ月後に、建設業法違反で県から1週間の営業停止 及び 2ヵ月間の指名停止処分を受けた。

同社の創業者で、最大株主である陸田孝則氏は 現職の田川市議会議長である。

リクデンと陸田議長の関係について 現状をお伝えするので、政治倫理上の問題があるか、田川市民の皆さんに是非考えて頂きたい。

1.リクデンとは?

昭和46年12月、陸田孝則氏が電気工事業を目的に陸田電気として創業、同54年に㈲武孝電気工事として法人化、平成2年に株式化と同時に現商号に名称を変更した。

同15年4月、陸田氏の市議会議員当選に伴い 同氏は役員を退任、陸田実氏が代表就任、同24年に陸田和子氏が3代目の代表に就いている。

リクデンの発行株式数は900株とされ、そのうち陸田議長は420株(46.6%)を保有する最大株主である。ちなみに 陸田実氏と陸田和子氏はそれぞれ60株ずつ保有している。

リクデンの過去5年の売上と利益、及び 主な田川市発注の工事は以下の通り。

以上の通り、田川市から毎年工事を請けていることが分かる。

令和4年7月期の工事以外は全て田川市からの元請工事、田川西中学校の電気設備工事は 元請ではないが鉄建建設㈱の下請工事として田川市の工事を間接的に請けている。

ちなみに、陸田議員(当時)は令和3年3月議会において、鉄建建設㈱との契約議案(33億6352万円)が議会で審査された際、同じ会派の3人が反対に手を挙げたにも拘わらず賛成に手を挙げている(→ 賛否表)。

この他、田川広域水道企業団発注の工事も不定期だが受注しており、特に令和4年12月7日の入札では 前述の大口工事を落札している。

→ 21億7千万円の落札についてはこちら

また、これまで 県発注の工事の受注が多かったが、最近は国立大学、大阪航空局、裁判所など 国が発注する工事にも手を伸ばしており、来期は売上が倍増しそうな勢いだ。

2.陸田議長とは?

陸田孝則議長の経歴は、

・昭和46年12月 陸田電気創業

・昭和55年4月 株式会社リクデン創業 代表取締役就任

・平成14年9月 社会福祉法人真養会創設 理事長就任

・平成15年4月 田川市市議会議員1期目当選

....... リクデンの役員退任

・平成16年4月 田川市立弓削田中学校PTA会長

・平成19年4月 田川市市議会議員2期目当選

・平成23年4月 田川市市議会議員3期目当選

・平成27年4月 田川市市議会議員4期目当選

・平成31年4月 田川市市議会議員5期目当選

・令和5年4月 田川市市議会議員6期目当選(議長就任)

前期(令和5年3月迄)の役職は、

・田川市議会建設経済委員会 委員長

・田川広域水道企業団議会 議員

・田川地区消防組合議会 議員

のほか、令和4年4月まで「田川市議会議員の政治倫理の確立に関する検証等特別委員会」の委員長を務めた。

今期は、議長の座を強運で引き寄せ、引き続き 田川広域水道企業団議会 議員を務めている。

また、市議会以外から、リクデンからの給与所得と社会福祉法人「真養会」からの役員報酬がある。

田川市の政治、建設業、福祉、学校教育など全般にわたり、尽力していることが分かった。

3.この関係で行政の監視ができるか?

田川市政治倫理条例 第3条には次の基準を遵守するよう定められている。

(1) 市民の代表者としての品位を保ち、名誉を損なうことのないよう自粛し、地位を利用して不正の疑いの念をもたれるおそれのある一切の行為をしないこと。

(2) 市が行う請負契約、委託契約及び物品納入契約に関し、特定の業者の推薦又は紹介をしないこと。

(7) 政治倫理基準に反する事実があるとの疑いをもたれたときは、自ら疑いを解き、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

また、地方自治法92条の2に「地方議員の兼業の禁止」という規定があり、建設業を営む者が市議に当選した場合、役員から退かなければならず、陸田議員(当時)もリクデンの役員から外れ、現在は陸田和子氏という方が社長に就いている。

陸田議長は役員ではないものの 最大株主で実質オーナー、それでいて社員の肩書はもったままだ。

会社の売上増のために様々な場面で努力することが想定される。

公表されている令和4年7月期のリクデンの損益計算書によると、株主配当は出ていないが、役員報酬が合計で360万円支払われていることが確認できる。

つまり、現在社長を務める陸田和子氏に支払われた金額が 最大360万円と推定される。

一方、陸田議員(当時)は リクデンから 給与として 年間720万円(月平均 60万円)を貰っており、社長の2倍の収入を得ている。

市や水道企業団の仕事を請け負う企業の実質オーナー、役員は外れているが、しっかり給与は社長の2倍の金額を受け取っており、立派な脱法行為ではないかと 関係者は指摘する。

それだけではない。

自身が理事長を務める社会福祉法人真養会から、役員報酬として年間 288万円(月平均 24万円)が理事長本人に支払われているという。

真養会が行っている福祉事業には、もちろん田川市の税金が投入されており、その中から 陸田議長に報酬が出ていることになる。

事実であれば かなり問題と言えるのではなかろうか。

いずれにしても 陸田議長は 月額 47万6000円の 議員(議長)報酬の他、リクデンから給与として 月平均 60万円、社会福祉法人真養会から 月平均 24万円の兼業収入を得ている 裕福な方ということが判った。

まとめると、

・陸田氏は、今期は市議会議長、前期は 建設工事関連を所管する「建設経済委員会」の委員長、更に「田川広域水道企業団議会」の議員を務めており、行政の監視をする役割がある。

・陸田氏が最大株主であるリクデンは、田川市や田川広域水道企業団の工事を毎年受注し、特に昨年度は 21億7千万円の工事を1者入札で落札している。

・その売上の中から陸田議員に 年間720万円の給与が支払われている。

・社会福祉法人真養会から理事長報酬として 年間288万円が支払われているが、田川市はその事業に支出している。

・この関係で 果たして行政の監視ができるか。

田川市政治倫理審査会は、毎年市議の資産報告をチェックしているはずだが、おそらくこの点については議論になっていないと思われる。

4.疑問をぶつけてみよう

令和4年4月27日、陸田議員(当時)が 「田川市議会議員の政治倫理の確立に関する検証等特別委員会」の委員長として政治倫理についての発言をしている。

議場で25分間に亘り演説を繰り広げ、他の議員がいかに政治倫理というものを理解していないか 徹底的に非難しながら以下のように述べた。

(委員会の動画は → こちら)

「敢えて申し上げますが、倫理とは善悪を判断する根本である人の守るべき道理、人が行動する際の規範となるもので、このことから政治倫理とは市政が市民の厳粛な信託によるものであることを深く認識した上で、我々議員が政治的にも道義的にも批判を受けることのないよう身を律しなければならない。」

これを聞いて安心した。

次の様な疑問が市民から出ている。

本来なら 政治倫理審査会が聴くべきことだが…

「道義的に批判を受けることのないよう身を律しなければならない」とおっしゃっているので、直接疑問をぶつけてみることをお薦めする。

特に現在は 議長という要職にあられるので、いつでも どなたにでも、快くお答え頂けるものと確信している。

武井氏当選、課題解決に期待

自民が推薦し組織戦を展開、麻生太郎副総裁の「公明党ガン発言」の影響が危惧されたが、2位の候補を約7000票差で振り切った。

前市長の片峯氏と同様、前教育長からの転身となり、教育施策については期待がかかる。

但し、人口減少と高齢化対策、地域コミュニティの活性化など、専門外の分野で課題は山積で、目に見える結果が求められている。

そして、入札改革である。

現在 地場建設業界の不満が積もっている。

既報の通り、平成29年の市議会で 道祖満市議が公共工事の入札に総合評価方式導入を求め、それに市が応じた結果、坂平末雄市議が関連する特定の企業グループが有利になった。

その後4年間で 飯塚市と消防組合が発注し 地場企業に支払われた工事総額 約62億円のうち、同グループが3分の2を得たとされている。

また、昨年発覚した 新体育館移動式観覧席の官製談合疑惑や、市発注の大型工事において実績のないインテリア会社が一次下請となり差配している いかがわしい事案も発生している。

更に、今年になってからも 官製談合の疑いがある管工事の入札があった。

まずは、飯塚市にそぐわない総合評価方式の撤廃に着手すること、そして コンプライアンスの徹底と クリーンで透明な入札が行われるよう、人事を含めた抜本的な改革が必要だ。

筑豊の10万人都市の行く末は、武井新市長の手腕にかかっている。

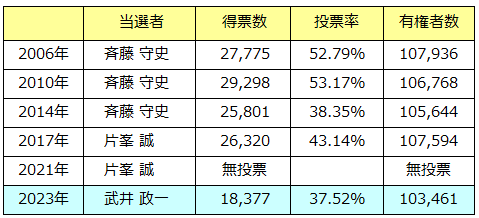

最後に投票率と得票数について。

投票率は、2006年の合併後 過去最低となる 37.52%だった。

また、当選した武井氏の得票数も過去最低の 1万8377票、有権者の2割の支持も得ていないことになり、決して安心できる数字ではない。

今後は一部の声だけではなく、市議会や 広く各種業界・団体の声を拾いながら 前に進めていかれることを期待したい。

逆効果になりそうな市議の応援

麻生副総裁が応援を表明している武井氏には、自民県連の推薦も出て比較的優勢に見えるが、最近の麻生氏の「公明党はがん」発言に 学会関係者の間で反発が広がっているという。

約7000の学会票が 自主投票になれば 勝負は分からなくなる。

立憲民主党の道祖満市議が引っ張り上げたと言われる倉智氏には、市職員OBらの応援に加え 自治労の推薦が出る模様だ。

そこに学会票が倉智氏に回れば一気に優位に立てると思われるが、そう単純ではないらしい。

それは、道祖氏と歩調を合わせている坂平末雄市議の動きが影響しているというのだ。

地元では、坂平氏が倉智氏の討議資料を地域の有力者に配布して回っていることが話題になっている。

弊社記事「坂平氏告発議案の賛否 (2023年3月20日)」で既報の通り、坂平氏と道祖氏が共闘すること自体は不思議ではないが、坂平氏は 麻生グループと取引きのある ㈱サカヒラ(飯塚市)の株主でもある。

その坂平氏が、麻生副総裁や自民県連が支持する武井氏ではなく、自治労や立憲市議が支持する倉智氏を支持、選挙とビジネスは別物とはいえ、営業への影響を考慮して行動を控えるのが一般的である。

今年4月の市議選前には「今すべき事を、今行います。」と意味不明な公約を掲げただけに「あまり深く考えて行動していないのでは」と見る関係者がある一方で、地場建設業界は「あの2人の市議がつくなら絶対阻止」と別の厳しい見方をしている。

地場建設業界が「2人の市議がつくなら絶対阻止」という理由、それは 平成29年の議会で 道祖氏が公共工事の入札に総合評価方式導入を求め、それに市が応じた結果、坂平氏が関連する特定の企業グループが有利になったという経緯があるからだ。

その後4年間で 飯塚市と消防組合が発注し 地場企業に支払われた工事総額 約62億円のうち、同グループが3分の2を得たとされる。

また、飯塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町で構成される「ふくおか県央環境広域施設組合」では、総工費約500億円のゴミ処理建設を控えており、同グループが何らかの形で受注を目指していると言われている。

情報収集や組合執行部に提案ができる組合議会議員として、道祖氏と坂平氏がしっかりと名を連ねているのは偶然ではないだろう。

それに加え、弊社記事「議長ポストを500万円で」で既報の通り、坂平氏は 議長選挙や入札で 様々な疑惑が浮上したことで知られる。

特に新体新育館の移動式観覧席の入札では、これまで受注実績が殆どない坂平氏の妻が代表を務める会社と、坂平氏の後援会長の会社が応札し後援会長の会社が落札、入札の数ヵ月前には 契約担当の課長と飲食を共にしていたことも判明した。

昨年12月議会に設置された百条委員会は改選により尻切れトンボに終わったが、官製談合の疑惑は残ったままである。

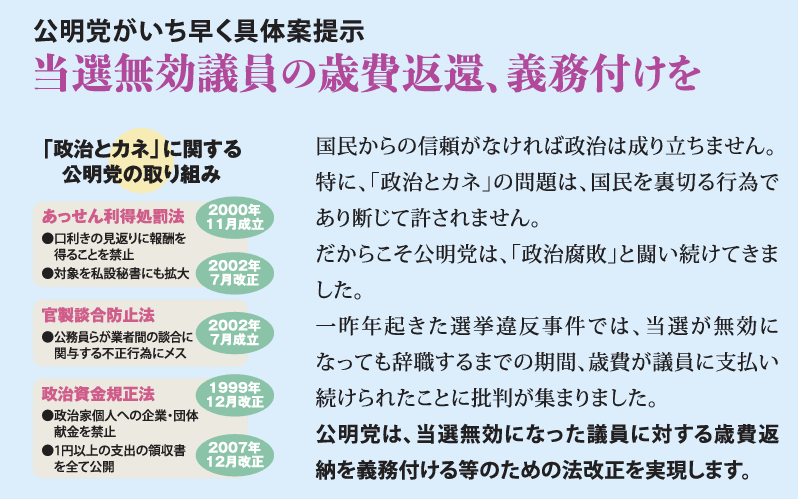

話を戻すが、気になる学会票の行方である。

公明党は党の方針として、「政治とカネの問題は国民を裏切る行為として、断じて許さない」としている。

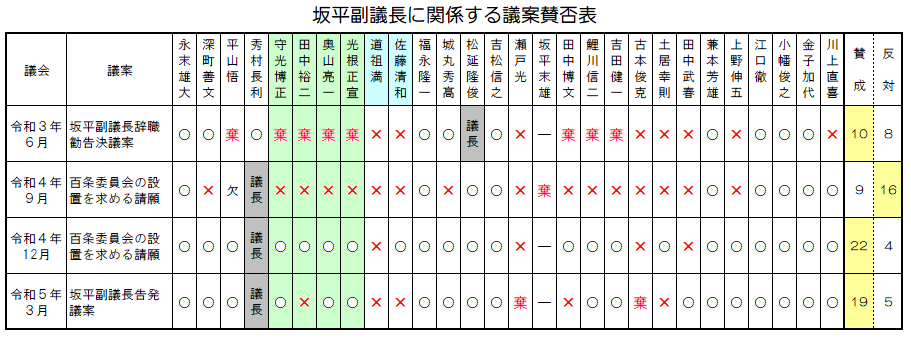

下表は 飯塚市議会における坂平副議長(当時)に関係する議案の賛否表である。

緑色の網掛けが公明党会派の賛否だが、令和3年6月の辞職勧告決議案は棄権、同4年9月の百条委員会設置議案は反対で、どちらかというと一歩引いていた感があった。

ところが、疑惑が深まった同12月の百条委員会設置議案では4人全員が賛成、同5年3月の告発議案では4人のうち3人が賛成した。

ちなみに道祖氏は4回とも反対するという徹底ぶり、どんなに疑惑が深まっても坂平氏を擁護しているように見えるが、公明の市議は 「政治腐敗は許さない」党方針を念頭に是々非々で判断していると思われる。

こうした状況も含めると、2人が応援する候補に学会票が行くことはないと予想される。

いずれにしても 三つ巴の短期決戦、激しい戦いになることは間違いないだろう。

意味不明、立憲民主党が分裂選挙

短期決戦で各陣営が準備を進めているところ、武井氏の討議資料を入手した。

麻生副総理とのツーショットや、自民党の江藤県議と高橋県議の顔写真が掲載されていて、地元政財界が支持していることが窺える。

気になったのが、その中に元県議で九州の自立を考える会 副会長の吉村敏男氏の写真、吉村氏は現在立憲民主党県連の顧問を務め、あまりいい評判を聞かないだけに 武井氏の支持者からはマイナスイメージを心配する声が上がっている。

その一方、同じ立憲民主党の道祖満市議が 倉智氏を支援しているという。

道祖市議自らが倉智氏を引っ張り出したと言われているが、立憲県連の方には道祖氏から報告はされていないらしい。

党人としては不可解な動きであり、立憲内部からも疑問の声が上がっている様だ。

尚、議長ポストを500万円で買おうとした市議が倉智氏支持に回っているという噂もあり、道祖氏の思惑に憶測が広がっている。

本来、政党同士で争う市長選挙、立憲県連顧問と市議が別々の候補を支持する珍しい「野党分裂」となっている。

結局政党は二の次ということだろうか。

頼母子講にご用心

その歴史は古く 参加者が決められたルールでお金を出し合う互助会のようなものだ。

3年程前、頼母子講を行っている経営者のグループがあった。

会員は12人、毎月1回集まって 1人10万円の掛金を支払うので120万円集まる。

まとまった金が必要な者が札を入れ、最安で落とした者が総取りできる。

但し 権利は1年間に1度だけ。

120万円と落札金額の差額は、権利を行使していない会員に均等分配する仕組みだったという。

世間の金利の高い頃は流行ったと言われている頼母子講、傍目には面白そうだが 思わぬ落とし穴が…。

旧知の仲間に誘われて そのグループに参加した建設会社経営のAさん、飲食店経営のメンバーの1人がヤクザの組長とは知らず続けていたが、ある時その組長が逮捕された。

その後、組長の資金の流れの捜査の過程で、頼母子講のグループLINEにAさんがいたことから 任意で事情聴取を受けることになった。

Aさんは「組長とは知らなかった」と主張したが 状況証拠等から密接な関係があったと県警が認定、その後、公共事業からの排除措置通報がされ、各公共機関で入札が指名停止とされたばかりか、銀行口座を凍結され 瞬く間に倒産に追い込まれた。

Aさんは現在、取調べのやり方に違法性があったとして裁判で争っているが、倒産した会社は元には戻らない。

ちょっとした興味本位で参加した遊び、そのせいで 築き上げてきた地位を失い、多くの社員とその家族の生活も一瞬にして変わってしまった。

悔やんでも悔やみきれなかっただろう。

現代の頼母子講は、警察の目には「堅気の遊び」には映らない様だ。

皆さんも ご用心を。

ある建設業者のため息

ある街の建設業者から聞いた話。

新型コロナウイルスが猛威を振るっていた頃、首長の親が 新型コロナウイルスに感染し病院で亡くなった。

感染対策のため最期を看取ることができず遺骨になって戻ってきて、通常の感覚なら 家族葬でお別れをすると思われるが この首長は違った。

町内の 建設業はじめ各団体宛に 役所のFAX番号から 告別式の案内が送られて、すぐさま会員に転送されて来た。

さすがに首長の親が亡くなった案内があれば行かないわけにはいかない。

香典を包むにしても、後から首長が金額をチェックしそうだ…。

式当日、前半は親族だけに限られ、式場の外は顔見知りの業者でごった返していた。

後半、式場に入り 焼香を上げすぐに葬儀場を後にした。

業者は「香典を渡しに行っただけ。2~300万は稼いだか。あの商魂は凄い」とため息をついた。

前市長逃亡? 大丈夫か、大阪IR

「カジノに税金は一切使いません。」

「これ統合型リゾートですから特定の政党(共産党?)が間違った情報を流布してますけど、これだけはっきり言っときます。IRカジノには一切税金使いません。逆です。民間事業者が大阪に投資してくれるんです。その額は 5000億から1兆円 大阪に投資されます。そこはご心配いただかないようにしてください。」

ところが、既にIRの土壌対策として 1000億円を超える公費(税金)が投入されることが明らかになっている。

当初は複数のIR開発会社の競合を想定していたが、終には米国MGMのみとなり、現在のカジノ業界を取り巻く環境をみても いつ離脱してもおかしくはない状況にある。

それを裏づけるのが「解除権」の3年間の延長だ。

大阪府・市がIR開発会社と締結する実施協定案には、一定の事業条件が整わない場合、契約を解除する権利が含まれており、権利を行使した場合、IR開発会社は損害賠償も手数料も支払う必要はない。

2026年9月まで3年間の解除権延長は、MGM側の意向をのんだ格好で、府・市は圧倒的に不利である。

途中で解除された場合、代わりの業者はいないので それまでの投資が無駄になる。

IRと万博の成功・失敗は大阪の経済だけでなく日本全体に影響が及び、国費も投じられるので他人事で済ます訳にはいかない。

既に想定外が続き、IRの開業時期は延期されている。

万博~IRを推進してきたのは紛れもなく日本維新の会、その中心人物で「税金は一切使いません」と言い放った松井市長は早々と退散、責任回避で逃亡したという声も。

維新は「身を切る改革」で党勢を拡大してきたが、これらの事業でやっていることは正反対、そのフレーズが霞んで見えてくる。

パワハラ企業のトンデモ裁判(後編)

内容は、工事の中で監督員から様々な人格否定発言などパワハラがあり、心を病んだので 慰謝料として二百数十万円の支払いを求めるというもの。

提訴から2年が経とうとしているところだが、8月7日に小倉地裁で口頭弁論が行われた。

昨今の裁判を含むハラスメントの争いでは、訴えた側が有利な風潮がある。

誤解を恐れず言うと、仮に契約上弱い立場の者に何らかの非があったとしても、その非が問題になることは少ないように思われる。

録音や文書の証拠が残っていれば 尚のこと有利だ。

過去の裁判の中でそれを学習し、今度は自分たちがそれを利用しようと考えたのではないかと 関係者は話す。

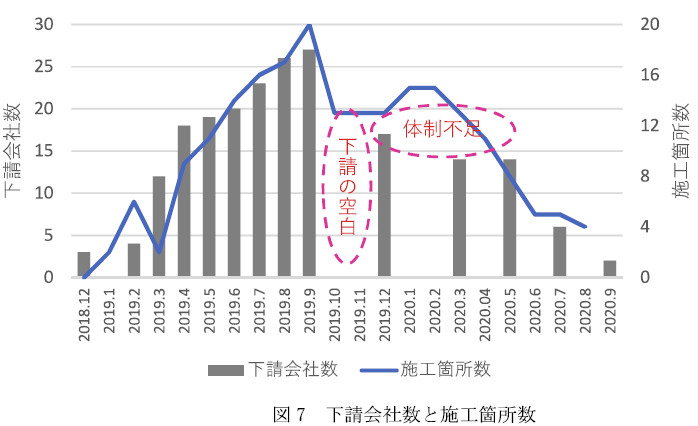

2018(平成30)年8月、当時の大島産業は十分な下請業者の確保もままならない中で、関東の工事を受注、施工箇所が多岐に及ぶも十分な管理技術者の配置ができず 工程進捗に大幅な遅れが出ていた。

見かねたNEXCO中日本側の監督員が、休日返上で本来受注者がするべき業務を相当量手伝ったそうだが、大島産業が増員せず一切改善が見られなかったということを、複数の下請関係者から聞いた。

被告の監督員の肩を持つつもりはないが、受注しておきながら やるべきことをやらない企業の責任はどうなるのか。

最終的には施工不良を引き起こしている。

工程が決まっているのに、書類も出さない、出し方も分からない、手伝っても増員しない、急に下請がいなくなる、最終的には工期が伸びる、となれば、監督する側として 厳しい言葉の一つも言いたくなるだろう。

そうした状況下で、とにかく早く対応してほしいとの思いで送ったメールの内容が、管理技術者を罵倒し人権を侵害したという主張なのである。

第三者調査委員会の報告書には、「一部不適切な表現は見られるも 施工上の問題が生じている中、大島産業に書類の提出や修正の催促をする目的として正当なものだったと言える」と記されている。

今回の訴えは大島産業の社員個人だが、NEXCO中日本側は個人が単独で訴えたと受け止めていない。

本裁判で NEXCO中日本にパワハラがあった事を一部でも認めさせて、建設工事紛争審査を少しでも有利に進めたい狙いがあると見ており、全面的に争う姿勢だ。

NEXCO中日本にとっては当該工事が政治案件化し、副社長以下コンプライアンスを軽視したことが ブーメランになって返ってきている。

改めて社内のガバナンスについて考え直す良い機会になったことだろう。

大島産業については、このような類の裁判はマイナスと見る関係者が多い。

パワハラや施工不良、更に建設業法違反で処分されるなど、これまで定着した負のイメージは簡単に払拭できるものではない。

地元で建設業と運送業の営業を継続していくためには、こうしたイレギュラーな技を使うのではなく、地道に地域貢献をしながら信頼回復に努めていくことが重要ではなかろうか。

- 了 -

パワハラ企業のトンデモ裁判(前編)

当時これほど壮絶なパワハラが現実に存在し、CEO自身のブログで公開していたことが話題になり、関係者に衝撃を与えた。

→ 丸刈りや土下座、パワハラ認定 1500万円支払い命ず(朝日新聞 2018年9月15日)

その大島産業の名前が 再びマスコミに登場したのが 2020年10月、あの文春砲だった。

NEXCO中日本が発注した中央高速道の耐震補強工事で 鉄筋不足等の施工不良が発覚、国会でも問題となった。

実は、発覚後約3年が経とうとしているのに、NEXCO中日本と大島産業の間で 未だ決着に至っていない。

当時施工不良の対応に追われたNEXCO中日本は、同年12月に大島産業との契約を工事途中で打ち切ったのだが、補修工事の費用も含め 最終的な支払額が未だ決定しておらず、建設工事紛争審査会の裁定に委ねているという。

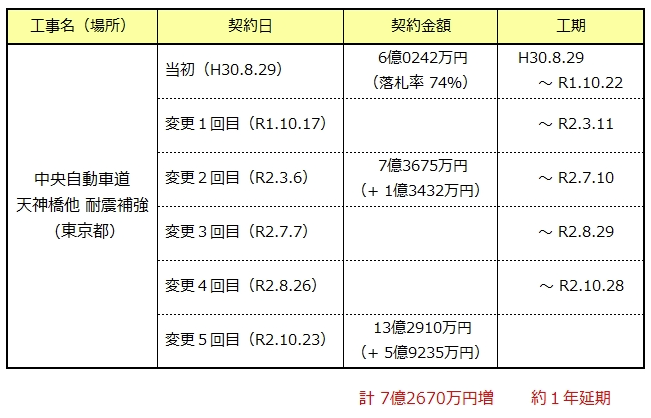

そもそも当該工事は、当初の契約金額と工期が 5回に亘り変更になっている異例の工事だった。

当初契約金額は 6億0242万円、落札率74%で 低入札調査の対象となるほど安く受注したのだが、最終的に13億2910万円と 2倍以上に膨らみ、工期も1年以上延期されている。

その原因は、第三者調査委員会の報告書に詳しいが、工期遅れは下請の手配ができなかったことや、交通規制の保安費に4億5000万円が請求されるなど不透明な部分が多いことが記載されている。

→ NEXCO中日本 E20 中央道を跨ぐ橋梁の耐震補強工事施工不良に関する調査委員会 報告書(2021年7月22日)

当時のNEXCO中日本の副社長への忖度もあり、そうしたことが有耶無耶になったまま 契約変更が行われたのが2020年10月23日、文春によるスクープはちょうどその直後のタイミングだった。

調査の結果鉄筋不足が現実のものとなり、12月には契約を解除、約4億円をかけてNEXCO中日本は自ら補修工事を行なっている。

NEXCO中日本としては、水増し請求など積算が不透明なことも第三者調査委員会で指摘されており、補修費用の請求を含め 適正な支払いをしたいという立場、大島産業は 契約解除はNEXCO側の都合なので契約金額を支払ってほしいということで折り合いがつかず、建設工事紛争審査会で審査をしている段階だ。

こうした中、例の鉄筋不足の現場担当だった大島産業の管理技術者K氏が原告となり、NEXCO中日本の監督員や支社長らに対しパワハラを受けたとして二百数十万円の慰謝料を求める裁判を起こしていることが判った。

パワハラが認定された企業の社員が パワハラ裁判を提訴しているということで、実に興味深い裁判だ。

ー 続 く ー

政治と介護施設の深い関係 ⑬

問題は 介護事業を政治に利用する政治屋、そして それに協力する経営者、中には政治屋自身が介護事業の経営者のケースもある。

地方議員やその家族が社会福祉法人の理事長を務めているケースは多い。

そこでは、特別養護老人ホームほか、デイ・サービス、訪問看護ほか様々な介護サービスを行うほか、法人によっては 障害者福祉まで手を広げているケースも。

そこで雇用されている人、サービス利用者、そして その家族まで含めると相当数に上る。

これだけで、選挙の際、他の候補者に比べ アドバンテージがあるかお分かりだろう。

だからこそ、介護を政治に利用していると誤解されないよう、議員活動と介護事業との線引きを明確にするべきではなかろうか。

永原町長の凄いところは、福岡県介護保険広域連合のトップになり事実上の許認可権を掌握し、政治利用の仕組みを確立させたことと言われている。

広域連合に加入している33自治体では、永原連合長(町長)が判を押さなければ、新たに介護サービスを始めることはできない。

今でこそ永原町長と歩調を合わせている佐々木県議であるが、関係者によると、県議なりたての頃は反永原だったが、両親が介護施設を経営しているため どうしても敵に回せなくなった事情があるようだ。

そこで止まってくれていれば良かったがそうはいかなかった。

既報の通り、永原町長の肝煎りで発足した任意団体「田川地区介護サービス事業所協議会」の会長に佐々木県議の母親が就き、昨年12月には 会長名で「次期選挙で 二場公人市長と佐々木允県議を推薦する」旨の文書を会員に送付している。

更に、田川市長選の最中、佐々木県議の兄が経営する有料老人ホームの不在者投票の当日、現職の二場公人候補が訪ねて来て挨拶を行った上、法定ビラではなく後援会チラシを配布するという、2重の選挙違反を行っていた。

選挙違反を承知で訪ねてきた二場氏が一番悪いが、それを許した施設の経営者も同罪と言えるだろう。

結局、佐々木県議の家族が 介護事業を政治利用していたことに他ならない。

親分からの指示があったかどうかはともかく、それぞれの責任で行っており同乗の余地はない。

ここまで来ると、母親が経営する施設でも同様の不正はなかったかとか、不在者投票が法令を遵守して行なわれているかなど様々な疑問が湧いてくる。

佐々木県議のケースは、議員活動と介護事業との線引きを明確にしていない わかりやすい一例である。

ー 続 く ー

予想的中!東洋建設が落札

指名競争入札で22者が指名されたが 21者が辞退、予定価格 51億1483万4000円(税抜)で 落札価格が 51億1480万0000円(税抜)、落札率 99.9%だった。

ところで、弊社の関連会社では 有料会員向けに週2回のペースで情報を出している。

8月3日付の情報で、同入札における落札する企業を予想していたところ、見事的中した。

以下 会員向け情報の内容。

添田町の学校建設工事であるが、8月10日に再入札が予定されており、その行方に関心が集まっている。

前回の入札は5月31日、一般競争入札(予定価格44億1499万1000円)で行われ、飛島建設、東洋建設、村本建設の3者が申し込むも、前日までに東洋建設と村本建設が辞退、飛島建設の1者入札となったが 金額が55億5600万円、約11億円も超過する額で不落に終わった。

(中略)

町は多くの事業者の参加を見込んでいる様だが、業界関係者は 「大任町周辺の建設工事は、下請や建設発生土の処理で〇〇〇〇が絡んできて面倒なことに巻き込まれるのが分かっているので、真っ当なゼネコンなら辞退するだろう」と話す。

面倒を承知で1回目の入札に申込みをしたのが 飛島建設、東洋建設、村本建設、このうち11億円超過した飛島建設は、2回目増額となっても価格に乖離があり格好がつかないので 辞退か。

それでも参加してくれば本命だが、企業イメージが悪くなるだろう。

弊社の本命予想は東洋建設、東洋建設と村本建設は1回目で辞退したが増額になったので意欲を見せても不思議ではなく、特に 東洋建設は大任町で汚泥処理施設(水道機工)とゴミ焼却施設(タクマ)の工事下請に入っており、面倒な環境への対応は経験済みだ。

予想が的中した。

競争して落札額を下げたい町の思惑とは裏腹に、1者入札で満額での落札となった。

東洋建設と言えば 経営権をめぐる争いで何かと注目されているが、学校建設など実績には申し分ない企業だ。

→ 東洋建設の実績はこちら

東洋建設におかれては、後世まで誇れる素晴らしい学校(作品)に仕上げて頂くと同時に、下請には ゴミ処理施設等で潤っている隣町の業者ではなく、添田町の業者を使い地元に還元するよう配慮頂きたい。

清潔な県議会議員が必要です

3期目にして県議会副議長の椅子を手にした佐々木允県議のチラシだ。

「県議会議員は多くの権限を持っており、発言や行動は地域に大きな影響を与える」らしい。

初めて知った。

また、「政務活動費の不正や、汚職事件、そして不誠実な態度は、政治の不振と疑念を増幅させている」とある。

ここ数日、風力発電で現職国会議員が特定の業者に有利になるような質問をして賄賂をもらったというニュースが飛び交っており、再エネ利権の闇が浮き彫りになった。

確かに政治不信と疑念は増幅している。

「不誠実」な態度は本当にけしからん。

さらに、「もう私たちは気づいているはずです。利権や自己の利益に執着した政治ではなく、清潔で誠実な政治をつむいでいくことの大切さを。」と書かれている。

大任町とそれになびく地方議員を見ていて、つくづくそう思う。

「田川市には清潔な県議会議員が必要です。」

今日のところはノーコメントで。

鉛筆なめなめ、どうにでもなる理由付け

しかし、国や県、自治体から漏れ聞こえて来る担当者たちの本音は、「こんな仕事やりたくない」と共通する。

この計画は、市長の弱みを握るタカハシという土地ブローカーが 自身の土地を通すよう要求したことから始まったものだ。

そして、バイパスが通る話など何も出ていない頃に、藤丸敏議員が「古賀先生がバイパスを持ってきてくれた」とか、広川町の渡邉元喜町長が「バイパスを上広川小に当てて国のお金で建て替えさせる」と発言していたが、今はその通りに事が進んでいる。

いずれも選挙前の発言で、リップサービスのつもりだったかもしれないが、こうした証拠・証言が残っている。

こうした経緯は 弊社が既に報じており、国の役人も県や市町の職員も 弊社の記事をチェックし把握しているそうだが、弊社に対して役所から反論もなければ、関係者から提訴されてもいない。

全て事実だからだ。

国民・県民の血税を使って、無駄な道路が作られようとしている。

いかに、この計画が利権まみれで 道路行政で公平性を欠いているかを書いているので、是非とも過去記事を参考にして頂きたい。

弊社記事→ 歪んだ3号線広川~八女バイパス

さて、同バイパスについての国の新規事業採択時評価の内容が公表された。

試算された事業費(C)は 272億円、それに対し 総便益(B)は 342億円、いわゆる費用対効果(B/C)は、272億÷342億 で 1.3、1を超えたことで事業を進める価値があるということだ。

これまで B/C が1を超えたことを根拠に、数えきれないほどの公共事業が進められてきた。

完成後 利用が少なく明らかに無駄だったと言える事業も枚挙に暇がないが、役所が当初の事業見込みを再検証したとか 反省したというニュースは記憶にない。

B/Cは 結論ありきで 1を超えるように 鉛筆を舐めればどうにでもなるが、誰も責任を取る仕組みがないから 繰り返される。

例えば総便益 342億円というが、その前提の作り方で計算が違ってくる。

地元の人の話を総合すると、「このバイパスができても一般の車両は 現国道沿いの店舗や公共施設に用事があり、わざわざバイパスは使わない。久留米方面に急ぐ人は 県道82号線(久留米立花線)を利用しており不便はない。バイパスができて喜ぶのは 熊本方面へ行き来するトラックだけ」ということだ。

また、仮にバイパスの交通量が増えると、広川町の県道82号線や国道3号線で久留米方面に右折する際、混雑が予想されるので、敬遠するのではという声も出ている。

前提が違えば 総便益342億円が著しく減少する。

また、事業費が272億円というが、地元国会議員が建設会社の社長に 600億円と吹聴して回っていたことが分っている。

建設が始まってから工事費を増額する確信犯的な手法は以前から使われており、400億500億と増額していくのは間違いない。

なぜなら、政治家が有権者に嘘をついてはいけないからである。

総便益が減り事業費が増えれば、B/Cは一気に1を切り、事業を進める根拠は消滅する。

このように、B/Cは全く意味のない数値だが、結論ありきで1を超える積算をして、それを錦の御旗にして事業は前に進められていく。

それを指をくわえて見ているしかないのが現状で、タカハシや一部の政治家たちの高笑いが聞こえてくる様だ。

「こんな仕事やりたくない」という本音を殺して 業務を進めている公務員の皆さんは気の毒でならないが、内部から声を上げてほしいという期待もある。

利権絡みで公平な手続きを経ていない無駄な道路と知っているのに声を上げないなら、「役人も奴らの片棒を担いだ」と言われても仕方がないのでは。

- 了 -

亡国の外国人受け入れ

カタールやアラブ首長国連邦の国の成り立ちは根本から異なっており、引き合いに出すこと自体が無知で、国家観を持ち合わせているリーダーの発言とは思えない。

2022年の外国人比率は 平均2.4%、しかし 国は約50年後の2070年には12.4%まで上昇すると試算している。

弊社記事 → 50年後、外国人が10人に1人?(2023年5月24日)

総理の発言は、この試算を容認した上でのものと思われる。

植民地政策の反省から移民受け入れに積極的だったヨーロッパでは、治安が悪化する事態に陥っており、フランスの暴動も 抑圧された移民の不満が原因と言われている。

外国人を受け入れるなら、綺麗事を並べるだけではなく、そのデメリットまで国民に提示しすることが必要だが、曖昧にしたまま 産業界に言われるままに進めている状況だ。

外国人比率の全国平均が 5%を超えてくると危険水域という識者の意見がある。

5%はあくまで平均で、地域によると 10%を超えるところも出てくる。

現に国内の公営団地で外国人とトラブルになっているという報道もある。

少数のうちはいいが一定数を超えた時、豹変し 自己主張をしてくる。

隣近所に異文化の大集団がいる恐怖は いかほどだろう。

総理は「外国人と共生する社会を考えていかなければならない」と言うが、そうした集団とまで 共生をしなければならないのか。

総理や外国人を欲しがる産業界の重鎮におかれては、外国人の多い公営団地に率先して移り住み、共生のお手本を見せて頂きたいものだ。

政治と介護施設の深い関係 ⑫

ただ、政治と介護施設の深い関係 ⑩ (2023年7月24)の記事における「介護認定が他自治体と比較して緩い」という表現について、関係者の方からメールで次のようなご意見を頂いた。

現在、田川地区で介護保険の認定調査を行っているのは、介護保険施設所属のケアマネジャーではなく 全て福岡県介護保険広域連合の認定調査員である。

永原連合長の部下あることに変わりはないが忖度するという事は全くない、また、認定までの手続きの中で 個人を特定して永原氏の意向が反映されることは決してない。

表現には気を付けないといけないと改めて反省させられた。

現場の職員の皆さんは日々真剣に業務に励み、介護サービス利用者のために汗して働いておられ、誤解を招く表現があったかもしれない。

数字だけを並べるにとどめ、こちらのコメントは控えるべきだった。

今回は、広域連合の資料より、事業所(地域密着型サービス)、及び 特養を含む施設サービスの内訳を紹介したい。

まず、事業所(地域密着型サービス)数の合計を 第1号被保険者数で除した割合の平均は0.13%であるが、大任町が 0.49%で1位、10位以内に 糸田町を除く田川地区の7自治体がランクインしている。

また、施設サービス数の合計を第1号被保険者数で除した割合の平均は4.19%、大任町が1位で13.71%、10位以内に 糸田町(3位)、赤村(4位)、福智町(5位)が入っている。

弊社記事、政治と介護施設の深い関係 ⑥⑦⑧⑨で これらの自治体の特養の数が全国平均・県平均よりかなり多いことを書いたが、それを裏づけるものだ。

大任町は、認定率、不能欠損の割合、事業所の割合、施設サービスの割合で 1位を獲得、4冠達成である。

- 続 く -

くじ運強く、1者入札が得意なゼネコン(後編)

同町では現在の4小学校1中学校を1つに統合した小中学校建設を予定し、令和7年4月開校を目指している。

実施設計は㈱教育施設研究所JVが担い、今年5月31日に一般競争入札(予定価格 44億1499万1000円)が行われた。

入札には 飛島建設のほか 東洋建設と村本建設の3者が申し込んでいたが、前日までに東洋と村本が辞退し、飛島の1者入札となったのだが、55億5600万円、約11億円も超過する額の札を入れ失格となり、不落に終わった。

余談だが、東洋建設は 大任町のし尿処理施設を受注(平成29年)した水道機工、及びゴミ焼却施設を受注(令和3年)した タクマの1次下請に入っているゼネコン、同じ町の2つの大型プロジェクトで、異なる元請に同一の上場企業が下請として入るのも珍しい。

昨秋には SNSで 同社を名指しした文書が出回ったことも。

任天堂創業家の資産運用会社から買収を仕掛けられ注目を浴びているだけに、あまりこういうところで目立たない方が良いのではと心配する声も聞こえて来る。

話を戻すが、添田町は 不落を受け積算を見直し、予算を 6億4624万円増額することとし、そのうちの一部 2億5849万円が 7月5日の議会で承認され、8月に指名競争で再入札を行う予定という。

さて、飛島建設以外、手を挙げるゼネコンが複数出てくるだろうか。

常識で考えれば、6億4624万円増額なのに 11億円オーバーの札を入れた飛島が入札に参加するはずはないが、「前回は予定価格を吊り上げられるだけ吊り上げるのが目的で、臆面もなく参加してくるだろう」というのが 大方の見立てだ。

飛島建設がお家芸の1者入札となり、見事 落札率98.9%で落札したあかつきには、鷹羽建設や譲が下請に入ってくることは間違いない。

指名される他のゼネコン各位におかれては、矜持を持って入札に参加し、添田町に素晴らしい作品を残して頂きたい。

土砂崩れ、死亡現場の上にメガソーラー

添田町庄地区では土砂崩れが発生し高齢の女性が亡くなった。

地元紙は、「被災した家屋の裏山は町有地で、2018年と2020年の2回土砂崩れによる被害が起き、その都度町が対応してきた」と報じていたが、ここだけ読むと町の管理責任が問われるような印象を受ける。

気になったので現場を見に行ったところ、被災家屋の裏山の先(西側)には 福岡市に本社を置く不動産会社所有のメガソーラーが広がっていた。

かなり広いので一枚の写真には収まらない。

新聞社がヘリから撮影した土砂崩れの現場写真とGoogle Map を重ねてみると下図のようになる。

現場の西側に広大なメガソーラーの敷地があることが判る。

→ Google Map はこちら

国土地理院の電子国土WEBを使うと、高低差を断面図で表すことができる。

→ 電子国土WEBはこちら

メガソーラーの場所について 、断面図を表すことができるツールを使うと、図左側の標高約112mの高台から 東に向かって緩やかに傾斜し標高約100mまで下がっていることが確認できる。(下図)

そこから さらに東へ進むと 町有地になり、約8m 急傾斜している。

添田町ではこの2週間で 約1200mmを記録、年間平均降水量の約半分が降ったことになる。

メガソーラーの敷地内に降った大量の雨水が 勾配に沿って東側に流れ、町有地の保水力が限界に達した可能性もある。

田川地区には 住民の目には触れにくいが、住居地のすぐ近くに広大なメガソーラーが広がっている箇所が多数存在する。

再発防止に向けて、メガソーラー周辺の水の道がどうなっているか、国や県が主導して業者に総点検させる必要があるのではなかろうか。

政治と介護施設の深い関係 ⑨

同法人は福智町伊方で建設業を営む㈱スズキのオーナーが設立したものだが、理事に田川市議会の今村寿人市議、評議員に大任町の永原町長の娘婿で ㈲ 譲の代表者、宮田芳政氏の名前があった。

このコンビは 田川市の「社会福祉法人 里ごころ」の役員・評議員の名簿にも見られる。

更に「里ごころ」の監事には 永原町長の長男で ㈱鷹羽建設代表の永原譲太郎氏が名前を連ねている。

このことから、政芳会は 永原町長のグループと見て間違いないだろう。

ちなみに、「里ごころ」は今村市議が理事で永原譲太郎氏が監事、一方、大任町の社会福祉法人「よろこび」は永原譲太郎氏が理事長で今村市議が監事に就いている。

監事は「理事の職務の執行や法人の業務及び財産の状況について、独立性をもって監査できる常設機関」であるはずだが、隣町の社会福祉法人の理事がお互いに監事を務めて監査ができるのだろうか。

実は、政芳会を設立した鈴木氏は、9年前から特別養護老人ホームの新設を要望し、町を通じ介護保険者である広域連合(永原連合長)に意向を伝えていたが 同意されなかったという。

最も介護報酬の高い特養新設のハードルは高い上、福智町の特養の定員は多いので、広域連合が同意しないのはある意味当然だろう。

しかし地元では、平成31年4月の田川市長選挙をきっかけに 一転 認められたとの話が まことしやかに囁かれている。

もともと 鈴木氏は反永原・二場の元田川市議だった高瀬春美氏と関係が近かった。

市長選に高瀬氏が出馬、現職の二場市長との一騎打ちとなったが、当時二場氏側にかなりの危機感があった。

「『二場市長を支持すれば特養の設置を認める』という人参がぶら下げられ、鈴木氏が食いついて 高瀬氏との関係を断ち切り、そこからトントン拍子に話が進んだというのだ。

これが事実ならとんでもない話である。

選挙の翌年の令和2年3月、60床の特養の新設要望が 鈴木氏から町経由で広域連合に提出され、広域連合が同意し福岡県に上げている。

保険者である広域連合が同意したことで県も認め、同3年3月に策定した「第9次高齢者保健福祉計画」の中に、田川地区(福智町)に特養60床を整備することが盛り込まれた。

県の計画に載ったことを受け、同年10月に福智町が特養の事業者を公募、応募者は鈴木氏のグループのみ、町が審査した結果、同グループに決定し、町は意見書を添えて県に提出、県が設置を許可した。

前回の記事で書いた通り、福智町が特養を60床増やす理由は 無理筋なだけに、噂が本当の様な気がしてならない。

ー 続 く ー

政治と介護施設の深い関係 ⑧

同町は平成18年に 金田町・方城町・赤池町が合併した自治体で、高齢者人口に対する割合が5.0%と 田川地区では大任町・赤村・糸田町に次ぐ高い割合になっている。

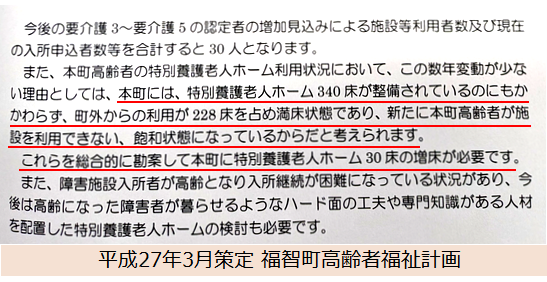

ちなみに、平成29年2月1日に 特養「ユニットケア慶寿園」が30人定員を増やしているが、平成27年3月に策定された福智町高齢者福祉計画によると、「町には特養が340床あるが町外利用者が228床を占め満床状態で飽和状態」ということが理由として挙げられている。

これが理由になるのだろうか。

計画通り、平成29年2月1日に30床増床して これで間に合ったはずだが、福岡県のホームページを閲覧していて、令和6年3月予定で 60床の特別養護老人ホームが新設されることが分かった。

なぜ 更に60床増やす必要があるのか。

その根拠は 令和3年3月策定の 第1次福智町地域福祉総合計画に書かれていた。

計画(下図)には、利用者数は平成30年度の147人から減少し 計画期間の3年間は136人から増えないという見込みを記した表と、「町には370床あり入所率95%、町内の利用者は136人で残りの217人は他市町村の住民、安定した住まいの確保の観点から整備を進める」という説明がある。

この説明は矛盾する。

計画期間内の見込みは136人から増えないので、60床も増やす理由にならない。

また、町内に370床あるが町内の利用者が136人なので増やすという理屈は、平成27年度の福智町高齢者福祉計画の説明と同じ、これがまかり通るなら 次もその次も増床することができる。

作るなら むしろ他の市町村ではなかろうか。

次回は 新たな特養を運営する社会福祉法人について見ていく。

理事や評議員には見覚えのある名前が。

ー 続 く ー

副町長人事に投書

請求用紙に「内容確認のため担当課と打ち合わせを希望」と書いていたにも拘わらず、電話連絡はなく、受領後 中身を確認したところ 欲しかった書類が入っていなかった。

担当課長に なぜ連絡してくれなかったかと抗議したところ、「電話する必要がありますか?」と 言い張るので つい声を荒げてしまった。

職員の皆さん、ごめんなさい。

ところで、その町の6月議会で 選任された副町長についての投書があった。

要約すると「人事に地元では疑問が上がっている。その理由は その副町長が以前から反社と交流があり、頻繁に飲食を共にしている。建設課長時代の入札の黒い噂も絶えない。反社勢力が利権を求め、町政に絡んでくるのは間違いない」というもの。

こういう話は 内部の争いで 相手を貶めるための作戦かもしれないので、余程の証拠がない限り 迂闊に手を出せない。

今年3月に逮捕された組長が 5月の法廷で「町長とは食事をしたり 白いハットを送った」と発言したので その件は記事にしたことはある。

弊社記事 → 永原会長5期目なるか?⑤ ~逮捕された組長の証言~(2023年5月30日)

一般的に、昔ヤクザの子どもと遊んでいたという話は珍しい話ではないし、固い絆で結ばれた親友もいるだろう。

そのまま大人になり、片や役所の職員、片やヤクザ、ふた昔前くらいまでなら飯を食っても許されたかもしれないが、最近はコンプライアンスが厳しくなり、 互いに連絡を取り合わないように努めている。

投書の話は本当かもしれない。

だが、副町長ともなれば、入札の権限や 情報が入るので 悪さを働こうと思えば簡単だ。

だが、役所の職員になって 町の三役まで出世したのだから大変名誉なこと、最近はマスコミ等の監視の目も厳しく、つまらないことで晩節を汚すのは得策ではない。

寛容な心で 副町長の仕事ぶりを 拝見していきましょう。

カテゴリーアーカイブ: 建設関連情報

カテゴリーアーカイブ: 建設関連情報